لوحة المتصدرين

المحتوى الأكثر حصولًا على سمعة جيدة

عرض المحتوى الحاصل على سمعة أكبر منذ 01/27/25 in مقالات البرمجة

-

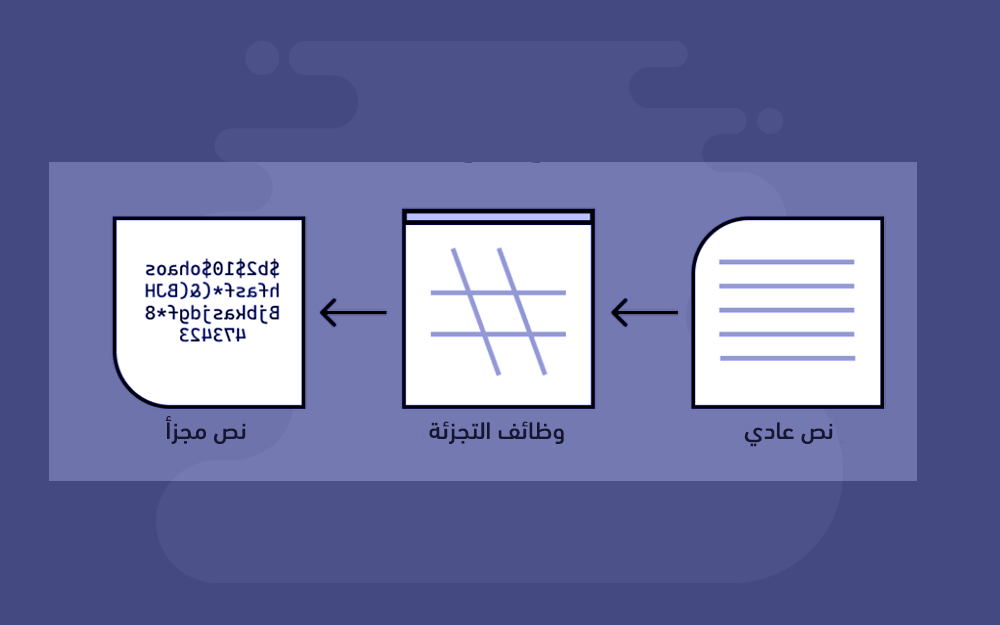

نحن نسمي أنفسنا "إنسان عاقل أو حكيم"، لأن ذكائنا أمر مهم جدًا بالنسبة لنا. لقد حاولنا منذ آلاف السنين أن نفهم كيف نفكر، أي كيف يمكن للعقل البشري أن يدرك ويُحلل ويفهم ويتنبأ ويتلاعب بعالم كبير ومعقد. يذهب الذكاء الصناعي إلى ماهو أبعد من ذلك؛ يحاول فهم الكيانات الذكية إلى جانب بناء كيانات ذكية أيضًا. الذكاء الاصطناعي هو أحد أحدث المجالات في العلوم والهندسة، وقد بدأ العمل به بجدية بعد الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة، لكنه لم يُبصر النور إلا مع بداية القرن الحادي والعشرين، حيث بدأ الإنترنت والبيانات بالانتشار إلى جانب تطور أجهزة الحواسيب. يتميز الذكاء الصناعي بأنه علم كبير وتعددي؛ يشارك فيه علماء الحاسوب والرياضيات والهندسة واللغة والفلسفة والمنطق. الذكاء الاصطناعي وثيق الصلة بأي مهمة فكرية؛ إنه مجال عالمي. ماهو الذكاء الاصطناعي لنتفق بدايةً أنّه لا فرق في قول "الذكاء الاصطناعي" أو "الذكاء الصناعي" بالعربية، فكلاهما يُشيران إلى شيء من صنع البشر وليس الطبيعة. مفهوم الذكاء الصناعي Artificial Intelligence -اختصارًا AI- هو مجال جديد ظهر تقريبًا عام 1950 على يد آلان تورينج (يُسميه البعض الأب الروحي للذكاء الصناعي) المقصود به باختصار هو جعل الآلة تفكر وتعمل مثل الإنسان. في البداية لاقى هذا المجال الكثير من الصعوبات لأن العلماء كانوا يحاولون محاكاة الذكاء والتفكير البشري، محاولين جعل الآلة تفكر وتعمل مثل الإنسان. بسبب هذا التفكير فشل العلماء في الوصول إلى تقدم حقيقي في هذا المجال، لأنه رغم كل التقدم الذي وصلت إليه العلوم لم يستطع العلماء تحديد الطريقة التي يفكر بها الإنسان. وصل العلماء لاحقًا إلى قناعة تفيد بأننا كبشر لا يهمنا كيف تعمل الآلة (أي لن نُقيد الآلة بطريقة التفكير البشري)؛ المهم أن نحصل على نفس النتيجة التي نحصل عليها من خلال الإنسان، فالإنسان يرى الصورة على أنها انعكاسات للضوء، والآلة ترى الصورة على أنها مصفوفة من البيكسلات والأصفار والواحدات. آنذاك بدأ الذكاء الصناعي بالتطور ودخل جميع مجالات حياتنا العملية سواءًا المجال العسكري والطبي والصناعي والتجاري وحتى التعليمي والترفيهي، فكانت دقة الأداء عالية جدًا، وفي بعض المجالات كانت نسبة الخطأ شبه معدومة، أي أن الآلة بدأت تحاكي التفكير البشري، حتى أنها أصبحت أفضل منه في كثير من المجالات، فالعلوم حاليًا هي علوم الذكاء الصناعي. إن كان الإنترنت هو ثورة السنوات الماضية، فالذكاء الصناعي هو ثورة الحاضر والمستقبل. تعريف الذكاء الاصطناعي الذكاء الصناعي هو مصطلح صاغه البروفيسور الفخري في جامعة ستانفورد جون مكارثي في عام 1955 لأول مرة ضمن ورشة عمل صيفية تسمى مشروع دارتموث الصيفي للبحوث حول الذكاء الاصطناعي على أنه: بالرغم من أن هناك اختلافات حول التعريف، إلا أن الجامعة الأشهر في الذكاء الصناعي "ستانفورد" تعتمده. من التعاريف الأخرى هو التعريف الذي صاغه أندرياس كابلان ومايكل هاينلين، وينص على أن الذكاء الصناعي هو: تُركز تعريفات الذكاء الاصطناعي الحديثة على أنّه مجال فرعي لعلوم الحاسب وكيف يمكن للآلات تقليد الذكاء البشري. يُقدم قاموس أكسفورد هذا التعريف: ما هو ذكاء الآلة ومتى نقول عن الآلة أنها ذكية؟ يُجيب عن هذا السؤال اختبار تورينج (نسبةً لآلان تورينج). إنها أشبه بلعبة بين ثلاث أطراف؛ اثنان من البشر (الأول لاعب والثاني حكم أو مراقب) والآلة المُراد اختبارها إن كانت ذكية (اللاعب الثاني). اللاعبين الثلاثة معزولين عن بعضهم البعض، ويكون التراسل بين الأطراف كتابيًا. يبدأ المراقب بطرح أسئلة على اللاعبين (الحاسب والشخص الآخر). ينجح الحاسوب في الاختبار (يكون ذكي) إذا لم يستطع المراقب التفريق بينه وبين الإنسان. عبقرية هذا المفهوم هي أنه ليست هناك حاجة لمعرفة ما إذا كانت الآلة تعرف شيئًا ما بالفعل أو أنها تُدرك ذاتها أو حتى إذا كانت إجاباتها صحيحة، وإنما يشير إلى قدرة تلك الآلة على معالجة كميات كبيرة من المعلومات وتفسير اللغة البشرية. الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على الرغم من الخلط بين المصطلحين في بعض السياقات، إلا أن تعلم الآلة فرع من فروع الذكاء الصناعي العديدة. يشير الذكاء الصناعي إلى أي أسلوب يُعطي الآلة القدرة على محاكاة الذكاء البشري، بينما يشير التعلم الآلي إلى مجموعة التقنيات والخوارزميات التي تسمح للآلات بالتعلم من البيانات دون أن تُبرمج عليها صراحةً. ما أهمية الذكاء الاصطناعي؟ يُنظر إلى تقنيات الذكاء الصناعي على أنها أدوات وتقنيات تهدف لخدمة البشرية وتسهيل حياة الأفراد، فهي تهدف إلى جعل حياتنا أسهل، كما يمكن تطبيقه في جميع المجالات تقريبًا للحصول على كفاءة أعلى. فيُقدم الذكاء الصناعي العديد من الميزات والحلول التي تعود بالفائدة لأي مؤسسة حديثة تقريبًا، يتضمن ذلك: أتمتة العمليات: الذكاء الاصطناعي قادر على أتمتة المهام التي نُنجزها يدويًّا وبدقة وسرعة دون الشعور بأي إرهاق أو الاضطرار إلى أخذ فترات راحة مثلما يحتاج الموظف البشري (مثلًا مراقبة السيارات والإبلاغ عن المخالفات). تحليل البيانات الضخمة: كمية البيانات الموجودة حاليًّا على الإنترنت تفوق بكثير قدرة البشر على استيعابها وتفسيرها واتخاذ قرارات معقدة بناءً عليها. يمكن لخوارزميات الذكاء الصناعي معالجة تلك البيانات وتحليلها وفهمها، وبالتالي تمنح المؤسسات رؤى حول عملياتها ربما لم تكن على دراية بها من قبل. اتخاذ القرارات: يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات أكثر دقة من البشر في بعض الأحيان نظرًا لقدرتها على تحليل العلاقات المعقدة والمتعددة والاستفادة من البيانات الضخمة المنتشرة على الإنترنت. مجالات الذكاء الاصطناعي يعد الذكاء الاصطناعي مجالًا واسعًا للدراسة يتضمن العديد من النظريات والأساليب والتقنيات المختلفة، ومن أبرز مجالات الذكاء الاصطناعي مايلي: تعلم الآلة Machine learning: عرّف آرثر صموئيل تعلم الآلة بأنّه المجال الذي يعطي الحاسوب القدرة على التعلم من المشاكل التي يصادفها دون تعليمات واضحة تُعطى له، أي القدرة على معالجة مشاكل جديدة. الشبكات العصبية الاصطناعية Artificial Neural Networks: عبارة عن مجموعة من الخوارزميات المُصممة بطريقة مُستوحاة من الخلايا العصبية في الدماغ البشري، وهي مصممة للتعرف على الأنماط. التعلم العميق Deep Learning: يستخدم شبكات عصبية ضخمة مع العديد من طبقات وحدات المعالجة، حيث يستفيد من التطورات الحوسبية الكبيرة (المعالجات القوية مثلًا) وتقنيات التدريب المحسنة لتعلم الأنماط المعقدة بكميات كبيرة من البيانات. أتمتة العمليات الآلية Robotic Process Automation: يمكن أن يكون مصطلح أتمتة العمليات الآلية مربكًا بعض الشيء؛ لا تعني كلمة آلية أو روبوتية هنا الروبوتات المادية، وإنما الروبوتات التي تُمثل برامج (برامج آلية) تُنفِّذ بعض العمليات التقليدية المكررة، مثل وإدارة المعاملات وإرسال الفواتير وتقديم ردود نموذجية للعملاء (روبوتات الدردشة، لابد وأنك تعرفها). الروبوتات Robots: هو آلة يمكنها إنجاز المهام الموكلة إليها من خلال تنفيذ سلسلة معقدة من الإجراءات تلقائيًا. يمكن توجيه الروبوت بواسطة جهاز تحكم خارجي، أو قد يكون عنصر التحكم مضمنًا فيه. الأنظمة الخبيرة Expert systems: النظام الخبير هو محاولة جمع الخبرة البشرية المتعلقة بمجال محدد ضمن الحاسب لكي يحل محل الخبير، أو يمكننا القول أنّه برنامج مصمم لينفد مهاماً متعلقة بالخبرة البشرية، وهذا يتضمن التحليل والتشخيص واتخاذ القرارات والتنفيذ أيضًا. المنطق الترجيحي أو الضبابي Fuzzy Logic: المنطق الضبابي هو نهج للحوسبة يعتمد على "درجات الحقيقة degrees of truth" بدلاً من المنطق الثنائي "صح أو خطأ" المعتاد (1 أو 0) الذي يعتمد عليه الحاسب ويحاول حل المشكلات باستخدام طيف مفتوح وغير دقيق من البيانات والاستدلالات التي تجعل من الممكن الحصول على مجموعة من الاستنتاجات الدقيقة. لمزيد من التفاصيل المتعلقة بفروع أو مجالات الذكاء الصناعي، يمكنك قراءة مقالة مجالات الذكاء الاصطناعي. تعمل العديد من التقنيات على تمكين ودعم تطبيق الذكاء الاصطناعي منها: الرؤية الحاسوبية Computer vision تعتمد على خوارزميات التعلم العميق للتعرف على ما هو موجود في الصورة (أو الفيديو) وتحليلها وفهمها وتفسير مكوناتها. معالجة اللغة الطبيعية Natural language processing هي قدرة أجهزة الحاسب على تحليل وفهم وتوليد اللغة البشرية، بما في ذلك الكلام. تطور خوارزميات الذكاء الصناعي نقل هذا المجال من الظلام إلى النور. علم البيانات Data science: هو دراسة البيانات لاستخراج رؤى ذات مغزى تخدم الأعمال والمؤسسات. إنها مصطلح شامل للتقنيات الإحصائية وتقنيات التصميم وطرق التطوير. يُستخدم الذكاء الاصطناعي فيها بشكل متزايد للتعامل مع البيانات، وإزالة الإنسان من المهمة بأكملها للعمل بمفرده. إنترنت الأشياء Internet of things، هو ربط الأشياء (كرسي طاولة ثلاجة ..إلخ) مع بعضها البعض من خلال الإنترنت، وتمكينها من الاتصال مع بعضها البعض وتبادل المعلومات واتخاذ القرارات؛ أي باختصار "هو جعل الأشياء تتكلم وتتخذ القرارات من أجل خدمتنا". تعتبر وحدات المعالجة الرسومية Graphics processing unit مفتاحًا للذكاء الاصطناعي لأنها توفر القوة الحوسبية الكبيرة المطلوبة للمعالجة. يتطلب تدريب الشبكات العصبية بيانات كبيرة بالإضافة إلى قوة حوسبية. واجهات برمجة التطبيقات APIs عبارة عن حزم من التعليمات البرمجية التي تتيح إمكانية إضافة وظائف الذكاء الصناعي إلى المنتجات الحالية والبرامج. أنواع الذكاء الاصطناعي هناك عدة أنواع للذكاء الصناعي يمكن وضعها ضمن فئتين، الأولى تعتمد على القدرات والثانية تعتمد على الوظيفية. بالنسبة لفئة القدرات، تنقسم إلى: ذكاء اصطناعي ضعيف أو ذكاء اصطناعي ضيق: هو الذكاء الاصطناعي الذي يتخصص في مجال واحد (يستطيع تنفيذ مهمة واحدة فقط). ذكاء اصطناعي عام: حواسيب بمستوى ذكاء الإنسان في جميع المجالات. ذكاء اصطناعي خارق: هو ذكاء اصطناعي يفوق ذكاء وقدرة الإنسان. أما بالنسبة للفئة التي تعتمد على الوظيفة تنقسم إلى: الآلات التفاعلية Reactive machines: لا تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه ذاكرة، ويكون لها مهمة معينة. ذاكرة محدودة Limited memory: تتمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه بذاكرة، لذا يمكنها استخدام الخبرات السابقة في القرارات المستقبلية. نظرية العقل Theory of mind: يجب أن يفهم الذكاء الاصطناعي المشاعر البشرية والناس والمعتقدات وأن يكون قادرًا على التفاعل اجتماعيًا مثل البشر. الإدراك الذاتي Self-awareness: مستقبل الذكاء الاصطناعي. ستكون هذه الآلات فائقة الذكاء، وسيكون لها وعيها ومشاعرها وإدراكها الذاتي. تطبيقات الذكاء الاصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا حصر لها؛ يمكن تطبيق هذه التكنولوجيا على العديد من القطاعات والصناعات المختلفة. إليك أهم 10 تطبيقات للذكاء الاصطناعي: 1. الطب والرعاية الصحية أحدث الذكاء الصناعي تأثيرًا غير مسبوق في المجال الطبي، إذ أصبحت خوارزميات ونماذج التعلم الآلي قادرةً على تشخيص العديد من الأمراض والتنبؤ بها، مثل تحديد ما إذا كان مريض معين مصابًا بسرطان أو ورم خبيث أو حميد بناءً على الأعراض والسجلات الصحية والتاريخ أو التنبؤ بالإصابة بأمراض وأوبئة ..إلخ. 2. النقل أصبح إنتاج السيارات ذاتية القيادة التي تعتمد على الذكاء الصناعي -الشغل الشاغل للعديد من الشركات العالمية مثل شركة تسلا التي يرأسها إيلون ماسك. كما أنه يساعد في تقليل الازدحام والاختناقات المرورية. أما في النقل الجوي؛ فقد أصبحت الآلة تشارك في تخطيط المسارات جنبًا إلى جنب مع مخططات هبوط الطائرة والإقلاع. 3. التعليم يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة عملية تقييم الطلاب ووضع الدرجات، وبالتالي توفير الجهد والوقت على المدرسين. بالمناسبة، لقد كان مشروع التخرج الخاص بي هو نظام ذكي لمراقبة سلوك الطلاب خلال الدرس ورصد تعابير وجوههم لمعرفة الطالب الذي يشعر بالملل أو النائم والذي يُشارك باستمرار والذي يُثير الشغب ..إلخ، وتقديم تقرير عن كل طالب في نهاية الدرس. 4. الأعمال دُمجت خوارزميات التعلم الآلي مع أنظمة تحليل وإدارة علاقات العملاء CRM، لمعرفة كيفية خدمة العملاء بطريقة أفضل. كما دُمجت روبوتات الدردشة في مواقع الويب لتقديم خدمة فورية للعملاء. أصبحت أتمتة المناصب الوظيفية أيضًا نقطة نقاش بين الأكاديميين ومحللي تكنولوجيا المعلومات. 5. الأمن والحماية تستخدم المؤسسات التعلم الآلي في برامج إدارة المعلومات والأحداث SIEM والمجالات ذات الصلة لاكتشاف الحالات الشاذة وتحديد الأنشطة المشبوهة التي تشير إلى التهديدات. 6. المؤسسات المالية والمصرفية يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في إدارة المعاملات المالية والتعامل مع العديد من الأنشطة البنكية الأخرى. من خلال نماذج التعلم الآلي يمكن التعامل مع العمليات اليومية للبنوك، مثل المعاملات والعمليات المالية وأموال سوق الأوراق المالية وإدارتها وما إلى ذلك بسهولة وكفاءة أكبر. كما تُستخدم في عمليات مكافحة غسيل الأموال وتحليل أنظمة الائتمان. 7. الألعاب والترفيه حقق الذكاء الصناعي تقدمًا كبيرًا في ألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الحديثة، حيث يُستخدم لتوليد سلوكيات متجاوبة أو متكيفة أو ذكية لشخصيات اللاعبين تُحاكي الذكاء البشري. 8. الصناعة من خلال الذكاء الصناعي يمكننا توفير الوقت والمال عن طريق أتمتة العمليات والمهام الروتينية وتحسينها. زيادة الإنتاجية والكفاءات التشغيلية. اتخاذ قرارات أعمال أسرع بناءً على مخرجات التقنيات المعرفية. 9. الزراعة تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحسين الجودة الشاملة للحصاد ودقته (تُعرق بالزراعة الدقيقة). يمكن للذكاء الصناعي أن يتنبأ بالوقت الذي يستغرقه محصول ما ليصبح ناضجًا وجاهزًا للقطف واكتشاف الأمراض في النباتات والآفات وسوء تغذية المزارع، وهذا ما يزيد من كفاءة الزراعة. 10. الفنون أصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي إنتاج لوحات فائقة الجمال، كما أنّه دخل في مجال الموسيقى والغناء، حيث أصبح قادرًا على تأليف نوتات موسيقية وأغاني وإنتاج أنواع الأصوات المختلفة. الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة 4IR لابد وأنك قد سمعت عن العصر الجديد من الصناعة والذي يُعرف بالثورة الصناعية الرابع "0.4 Industry". ترتكز الثورة الصناعية الرابعة على أتمتة العمليات إلى حد كبير جدًا واستخدام جداول زمنية أسرع للإنتاج ومستودعات ذكية (مخازن ذكية)، مما يسمح بإنتاج وتوزيع المنتجات بسرعة وفعالية أكبر، كما أنها ستتطلب قوة عاملة ذات مهارات عالية ومتعلمة وتتقن كيفية استخدام وتشغيل أحدث التقنيات. يأتي دور الذكاء الصناعي هنا في قدرته على إحداث هذه التغييرات بسرعة وسلاسة، ولاسيما من خلال الأنظمة الخبيرة والرؤية الحاسوبية والروبوتات وإنترنت الأشياء. ما هي مزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي؟ تتطور تقنيات الذكاء الصناعي بسرعة كبيرة جدًا، ويرجع ذلك إلى أن الذكاء الاصطناعي يُمكنه معالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة، كما أنه يعطي تنبؤات أكثر دقة من الإنسان. إن الكميات الهائلة من البيانات يمكنها دفن قدرة العقل البشري على معالجتها وتحويلها إلى معلومات ذات معنى، إلا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنها أخذ وتحويل تلك البيانات إلى معلومات مُفيدة وقابلة للتنفيذ بسرعة، لكن العيب الأساسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي هو أنه من المكلف معالجة الكميات الكبيرة من البيانات التي تتطلبها برمجة الذكاء الاصطناعي. مزايا الذكاء الاصطناعي يجعل الآلات أكثر قوة وفائدة. يُقدم أساليب جديدة لحل المشاكل. أفضل من البشر في التعامل مع المعلومات. يُحسّن كفاءة العمل، إذ يقلل من المدة الزمنية لإنجاز مهمة مقارنة بالبشر. غالبًا ما يكون أكثر دقة من البشر. عيوب الذكاء الاصطناعي عدم القدرة على التعميم من مهمة إلى أخرى. أي يمكن للآلة أن تنفذ مهمة (أو عدة مهمات) محددة مُدربة عليها مسبقًا فقط، ولايمكنها أن تنفذ مهمة لم تُدرب عليها مُسبقًا. التكلفة (تكلفة تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي مرتفعة للغاية). قلة الكفاءات (يتوفر عدد قليل من المبرمجين الأكفاء القادرين على تطوير برامج الذكاء الاصطناعي). يتطلب خبرة فنية عميقة. الروبوتات هي إحدى تطبيقات الذكاء الصناعي التي تحل محل الوظائف التي يشغلها البشر، وبالتالي قد تؤدي إلى تزايد البطالة. كيف يتم استخدام الذكاء الصناعي اليوم؟ يُستخدم الذكاء الاصطناعي بمستويات متفاوتة من التطور على نطاق واسع وعبر مجموعة من التطبيقات اليوم. لابد وأنك تستخدم اليوتيوب أو الفيسبوك، ولابد أنك لاحظت أنهم يقترحون لك مقاطع فيديو مُشابهة لما تُشاهده في العادة، هذه الاقتراحات هي من فعل "أنظمة التوصية" (أو أنظمة الاقتراح) التي تُراقب ما تبحث عنه في العادة لكي تقترح لك في المرات القادمة أشياء مُشابهة. من الأمثلة الأخرى برامج الدردشة التي تراها على مواقع الويب أو إن كنت من مستخدمي ويندوز فربما أنت تعرف المساعد الافتراضي الذكي آليكسا. يُستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا للتنبؤ بحالة الطقس والتنبؤات المالية (كأسعار الأسهم) ولتبسيط عمليات الإنتاج، كما يُستخدم في الألعاب والنقل والتسوق ومعالجة اللغة البشرية وغير ذلك الكثير. عمومًا، يمكن القول أن الذكاء الاصطناعي بدأ التشعب في جميع مفاصيل حياتنا اليومية وسيزداد استخدامه أكثر ويصبح البشر أكثر اعتمادًا عليه من قبل في السنوات القادمة. مستقبل الذكاء الاصطناعي في مؤتمر Web Summit في أواخر عام 2017، قدم الفيزيائي ستيفن هوكينغ رأيه حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. كان يأمل في أن تتفوق التكنولوجيا على الذكاء البشري. قد يعني هذا على الأرجح أنه سيتم الشفاء من العديد من الأمراض الرهيبة وربما تكون هناك طرق للتعامل مع المشكلات البيئية، بما في ذلك تغير المناخ. لكن كان هناك جانب مظلم أيضًا. تحدث هوكينج عن إمكانية أن تكون التكنولوجيا "أسوأ حدث في تاريخ حضارتنا"، فربما تُحدث بعض المشاكل مثل البطالة الجماعية وحتى الروبوتات القاتلة! لهذا السبب، حث على طرق للتحكم في الذكاء الاصطناعي. أفكار هوكينغ ليست مجرد كلام على الهامش بالتأكيد، فقد أعرب رواد الأعمال البارزين في مجال التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وبيل غيتس مرارًا وتكرارًا عن قلقهم العميق بشأن الذكاء الاصطناعي. على الجانب الآخر هنا الكثير من العلماء ورواد الأعمال المتفائلون. ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة SoftBank ومدير صندوق Vision هو واحد منهم. في مقابلة مع CNBC، أعلن أنه في غضون 30 عامًا، سيكون لدينا سيارات طائرة وسيعيش الناس لفترة أطول وسنكون قد عالجنا العديد من الأمراض. أشار أيضًا إلى أن التركيز الرئيسي لصندوقه ينصب على الذكاء الصناعي. بغض النظر عن كل ذلك، هناك شيء واحد مؤكد: سنرى في السنوات القادمة الكثير من الابتكارات والتطورات في الذكاء الصناعي، خصوصًا وأن هناك مبالغ ضخمة مستثمرة فيه. لنلقي الآن نظرةً على بعض المجالات التي من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على المجتمع: السيارات ذاتية القيادة: لقد كانت سمة مميزة للعديد من قصص الخيال العلمي لعقود عديدة! لكنها الآن أقرب إلى الواقع من الخيال -يمكننا ملاحظة مؤشرات ذلك من التطورات الأخيرة في سيارات تسلا من شركة تسلا موتورز التابعة لإيلون ماسك. السباق الاقتصادي بين الدول: توظيف الذكاء الاصطناعي في تسريع عجلة الاقتصاد والتصنيع بمختلف المجالات والتنافس على المرتبة الاقتصادية الأولى عالميًا. البطالة التكنولوجية: اكتسب هذا المفهوم شهرةً من الاقتصادي الشهير جون مينارد كينز خلال فترة "الكساد الكبير"، والذي يُشير إلى كيف يمكن أن تؤدي الابتكارات إلى فقدان الوظائف على المدى الطويل. عمومًا قد تكون هذه الرؤية غير دقيقة، فغالبًا ما تخلق الأشياء الجديدة أعمالًا جديدة للإنسان. تسليح الذكاء الاصطناعي: يُعد تسليح الذكاء الاصطناعي أو استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعات الحربية والدفاعية أحد أكبر التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي. اكتشاف الأدوية: تواجه شركات الأدوية العديد من المشاكل في التوصل إلى العلاجات لذا يجري الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتسريع العجلة وتخطي العقبات. إن تطوير الأدوية بالطريقة التقليدية غالبًا ما ينطوي على الكثير من التجربة والخطأ، مما قد يستغرق وقتًا طويلًا، إذن هل يمكن أن يكون هناك طريقة أفضل؟ يتطلع الباحثون إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على المساعدة، وهناك العديد من الشركات الناشئة التي تحاول انتهاز هذه الفرصة للظهور. هناك العديد من المجالات الأخرى التي من المتوقع أن تتأثر مثل الأمور الحكومية والاجتماعية والتي لايسعنا ذكرها كلها الآن. اللغات والأدوات المستخدمة في الذكاء الصناعي هناك العديد من اللغات والأدوات المُساعدة في إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي، ومعظمها مفتوح المصدر. سنلقي الآن نظرةً على بعض اللغات والأدوات الأكثر شيوعًا للذكاء الاصطناعي: لغة بايثون Python هي لغة عالية المستوى مُفسَّرة ذات مجالٍ عام، وهي مرنةٌ وتحاول التعبير عن المفاهيم البرمجية بأقل قدر ممكن من الشيفرات. تدعم هذه اللغة البرمجة الكائنية والبرمجة الإجرائية، وفيها مكتبة قياسية كبيرة. تُعتبر لغة بايثون اللغة الأفضل للتعامل مع مهام الذكاء الصناعي، حيث تتميز بسهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ، إضافةً إلى احتوائها على مكتبات هامة وأطر عمل لا غنى عنها، حيث أن أغلب أطر العمل تعمل عليها، وقد وفرت أكاديمية حسوب دورة متخصصة لتعلم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة Machine Learning والتعلم العميق Deep Learning وغيرها من المفاهيم باستخدام لغة بايثون وباتباع بأسلوب عملي وشيق يركز على ممارسة ما تتعلمه من خلال مشاريع حقيقية تفيدك في سوق العمل. دورة الذكاء الاصطناعي احترف برمجة الذكاء الاصطناعي AI وتحليل البيانات وتعلم كافة المعلومات التي تحتاجها لبناء نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة. اشترك الآن وتتضمن لغة بايثون العديد من المكتبات التي لا غنى عنها في مجال الذكاء الصناعي مثل: نمباي Numpy: تُعد مكتبة نمباي إحدى مكتبات لغة بايثون. تستخدم لتنفيذ عمليات الحوسبة العلمية والتعامل مع المصفوفات، وتهدف إلى توفير كائن مصفوفة سريع جدًا. باندا Panda: توفر هياكل بيانات وأدوات تحليل بيانات عالية الأداء وسريعة وسهلة الاستخدام لمعالجة البيانات الرقمية والسلاسل الزمنية. ماتبلوتليب Matplotlib: هي مكتبة شاملة لإنشاء رسوم بيانية ثابتة ومتحركة وتفاعلية في بايثون. سيبورن Seaborn: هي مكتبة رسوم بيانية مبنية على ماتبلوتليب. توفر واجهة عالية المستوى لرسم رسومات إحصائية جذابة وغنية بالمعلومات. أطر العمل Frameworks هناك عدد لا يحصى من أطر عمل الذكاء الاصطناعي، والتي توفر أنظمة شاملة لبناء النماذج وتدريبها ونشرها. إليك بعضًا من أهم هذه الأطر: تنسرفلو TensorFlow: هو إطار العمل الأكثر شعبية والمدعوم من شركة جوجل. بدأت الشركة في تطوير إطار العمل هذا في عام 2011، من خلال قسم دماغ جوجل Google Brain. كان الهدف هو إيجاد طريقة لإنشاء شبكات عصبية أسرع؛ لإتاحة إمكانية تضمين تكنولوجيا الذكاء الصناعي في التطبيقات. كيراس Keras: واحد من أطر العمل المهمة الأخرى، والذي ظهر لأول مرة في عام 2015 على يد الباحث فرانسوا كوليت (أحد باحثي جوجل). توفر كيراس واجهات برمجة تطبيقات متسقة وبسيطة، ويقلل من عدد إجراءات المستخدم المطلوبة لحالات الاستخدام الشائعة، ويوفر رسائل خطأ واضحة وقابلة للتنفيذ. كما أن لديها وثائق موسعة للمطورين. دُمجت كيراس مع تنسرفلو بدءًا من 2017. باي تورش PyTorch: في السنوات الأخيرة ظهر إطار عمل آخر يُدعى باي تورش مدعوم من قبل شركة ميتا Meta. إنها إطار عمل آخر مفتوح المصدر مستندة على تورش Torch. تتميز باي تورش عن أطر العمل الأخرى بكونها بايثونية أكثر (عندما تكتب النماذج باستخدامها تشعر وكأنك تكتب شيفرة بايثون عادية)، كما أن الباحثين يتجهون إلى استخدامها أكثر في الآونة الأخيرة. فرص العمل في تخصص الذكاء الاصطناعي مهندسو الذكاء الاصطناعي هم الأفراد الذين يقومون بتصميم وبناء واختبار وتحديث أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد المؤسسات على زيادة الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة الأرباح واتخاذ قرارات أفضل. نظرًا للنمو الكبير والانتشار السريع للذكاء الاصطناعي، هناك حاجة إلى المهنيين المتخصصين في مجالاته المختلفة الآن أكثر من أي وقت مضى. الخبر السار هو أن هذا المجال مليء بالفرص الوظيفية المختلفة، مما يعني أنه يمكنك تولي أدوار ومسؤوليات مختلفة اعتمادًا على منصبك أو خبرتك أو اهتماماتك وبما أن الطلب مرتفع فالخبرة هي المقياس الوحيد ويمكن تخطي الشهادة الجامعية. تختلف رواتب مهندس الذكاء الاصطناعي بناءً على الخبرة والبلد، كما قد تختلف التعويضات من مؤسسة إلى أخرى. يمكنك البحث عن رواتب مهندس الذكاء الاصطناعي في موقع Glassdoor وملاحظة الفرق بسهولة. كما أن الراتب يختلف من تخصص لآخر، فراتب مهندس الذكاء الاصطناعي يختلف عن راتب المهندس الباحث في الذكاء الاصطناعي. وفقًا Glassdoor، فإن متوسط الراتب لمهندس الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة هو 119297 دولارًا، ويمكن أن ينخفض الرقم إلى 78000 دولار أو يصل إلى 150 ألف دولار أو أكثر. أما في بلد عربي مثل الإمارات، فوفقًا للموقع المتخصص erieri، يبلغ متوسط الأجر لمهندس الذكاء الاصطناعي هو 337،135 درهمًا إماراتيًا في السنة، وهذه الأرقام إن دلت على شيء فإنها تدل على الأجر المرتفع للعامل في هذا المجال. كيفية تعلم الذكاء الاصطناعي ربما تطرح السؤال التالي كمبتدأ: كيف أتعلم الذكاء الصناعي؟ ومن أين أبدأ؟ يتطلب تعلم الذكاء الصناعي ما يلي: خلفية علمية بسيطة على الأقل (كلما زادت كان أفضل) في علم الجبر والجبر الخطي والإحصاء والاحتمالات والتحليل (لاسيما الاشتقاقات). خلفية برمجية جيدة، والقدرة على استخدام لغة بايثون (لا يجب أن تكون محترفًا لتبدأ، الاحتراف يأتي مع الممارسة والوقت). تعلم أُطر العمل الأساسية. هنا لن تحتاج إلى تعلم جميع أُطر ومكتبات الذكاء الصناعي؛ الأمر يعتمد على الفرع والمواضيع التي ترغب بالتخصص فيها. يمكنك أن تتعلم المجال إما بدخول أروقة الجامعة وهو الطريق الأطول الذي يأخذ عدة سنوات ولا توفر أغلب الجامعات تعلم مجال الذكاء الاصطناعي من البداية بل يكون ضمن برامج الماجستير والدراسات العليا، عدا عن التركيز على الجانب النظري والتقنيات القديمة، وقد فصلنا هذه النقطة في فقرة "طرق لتعلم البرمجة" من مقال كيف تتعلم البرمجة: نصائح وأدوات لرحلتك في عالم البرمجة. وفي أي حال يُنصح دومًا بالدورات البرمجية والمخيمات والكتب المتخصصة لتعلم المجال منها خصوصًا ما هو عملي ومطلوب في سوق العمل، وإحدى أفضل الدورات العربية التي تعلمك تخصص الذكاء الاصطناعي دورة تطوير التطبيقات باستخدام لغة Python الشاملة التي تبدأ من الصفر حيث تعلمك أساسيات البرمجة وحتى احترافها بلغة بايثون ثم تعلمك أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بإنشاء تطبيقات عملية تضيفها في معرض أعمالك، كما أن الدورة تضمن لك دخول سوق العمل بعد التخرج مباشرةً. إليك مصادر إضافية عربية لتعلم الذكاء الاصطناعي توفرها أكاديمية حسوب: تعلم الذكاء الاصطناعي: مقال شامل لتعلم الذكاء الصناعي موجه للمبتدئين. البرمجة بلغة بايثون: تعلم لغة بايثون تمهيدًا لكتابة تطبيقات ذكاء اصطناعي وتعلم آلة بها. مدخل إلى الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة: تعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. عشرة مشاريع عملية عن الذكاء الاصطناعي: طبق ما تعلمته على مشاريع ذكاء اصطناعي عملية بلغة بايثون. قسم الذكاء الاصطناعي: يحوي مقالات متنوعة عن كل ما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي. أهم مصطلحات الذكاء الصناعي إليك قائمة مُختصرة بأهم المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة بدراسة الذكاء الاصطناعي وتخصصاته: المصطلح الترجمة التعريف (Artificial intelligence (AI الذكاء الصناعي العلم الذي يحاول فهم الكيانات الذكية وبناء الآلات ذكية (Natural Language Processing (NLP معالجة اللغات الطبيعية العلم الذي يحاول فهم وتوليد ومعالجة اللغات البشرية (Computer vision (CV الرؤية الحاسوبية بناء تطبيقات ذكية قادرة على فهم محتوى الصور كما يفهمها الإنسان (Machine learning (ML تعلم الآلة قدرة الآلة على تقليد السلوك البشري الذكي من خلال بناء الخوارزميات التي "تتعلم" من البيانات (Reinforcement learning (RL التعليم المعزز أحد أنواع تعلم الآلة (Supervised learning (SL التعليم الخاضع للإشراف أحد أنواع تعلم الآلة (Semi-Supervised learning (SSL التعليم شبه الخاضع للإشراف أحد أنواع تعلم الآلة (UnSupervised learning (USL التعليم غير الخاضع للإشراف أحد أنواع تعلم الآلة (Deep Learning (DL التعلم العميق نوع من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الذي يُقلد الطريقة التي يكتسب بها البشر أنواعًا معينة من المعرفة (Artificial neural networks (ANNs الشبكات العصبية الاصطناعية مجموعة مترابطة من عصبونات افتراضية تُنشئها برامج حاسوبية لتُشابه عمل العصبون البيولوجي (Robotic Process Automation (RPA أتمتة العمليات الآلية أحد أشكال تكنولوجيا أتمتة العمليات التجارية بناءً على روبوتات البرمجيات Expert systems الأنظمة الخبيرة برنامج مصمم لينفد مهاماً متعلقة بالخبرة البشرية Fuzzy Logic منطق ضبابي أو ترجيحي أو غيمي فرع من الذكاء الصناعي يُقدم حلولًا جديدًا ويرتكز على توسيع مفهوم المنطق الثنائي الكلاسيكي (Convolutional Neural Network (CNN شبكة عصبية التفافية نوع خاص من أنواع الشبكات العصبونية (Recurrent Neural Network (RNN شبكة عصبية تكرارية نوع خاص من أنواع الشبكات العصبونية (Long Short-Term Memory Network (LSTM الشبكات ذات الذّاكرة الطويلة قصيرة المدى نوع خاص من أنواع الشبكات العصبونية التكرارية RNNs Pre-trained Model نموذج مُدرّب مُسبقًا شبكة عصبية مُدربة مُسبقًا على مجموعة بيانات، ويمكن استخدامها وتكييفها على مهمة أخرى Model نموذج أداة أو خوارزمية تعتمد على مجموعة بيانات معينة يمكن من خلالها التوصل إلى قرار Transfer Learning نقل التعلم تخزين المعرفة المكتسبة أثناء حل مشكلة واحدة وتطبيقها على مشكلة مختلفة ذات صلة Optimization الاستمثال - التحسين اختيار العنصر أو القيمة الأمثل من بين مجموعة ممكنة من العناصر Structured Data البيانات المهيكلة البيانات المنظمة ضمن جداول Unstructured Data البيانات غير المهيكلة البيانات الغير منظمة، مثل الفيديو والصور والصوت Data augmentation تكثيف البيانات تقنية لتوليد بيانات جديدة من بيانات موجودة (مثل توليد صور جديدة من صورة معينة) Regression التوقع أحد تقنيات التعليم الخاضع للإشراف Clustering التجميع أحد تقنيات التعليم غير الخاضع للإشراف Classification التصنيف أحد تقنيات التعليم الخاضع للإشراف Logistic Regression الانحدار اللوجستي خوارزمية تعلم آلي للتصنيف Linear Regression الانحدار الخطي خوارزمية تعلم آلي للتنبؤ Neuron عصبون أحد عناصر الشبكات العصبونية Learning Rate مُعدّل التعلّم معلمة فائقة تُحدد مقدار التعلم في خوارزميات الذكاء الصناعي خاتمة كانت هذه المقالة بمثابة مدخل إلى الذكاء الاصطناعي؛ إنها تُجيبك عن العديد من الأسئلة المتعلقة بالذكاء الصناعي، مثل مفهومه وتعريفه وأهميته وتطبيقاته ومجالاته والتقنيات التي يدعمها وتخصصاته وأدواته والبدء في تعلمه …إلخ. وسنتحدث في المقالات القادمة عن العديد من الأمور الأخرى المتعلقة بالذكاء الصناعي ونتوسع بالنقاط التي ذكرناها في هذا المقال التي سيطول ذكرها والحديث عنها. يعدنا الذكاء الاصطناعي بأنه سيغير العالم، والخبر السار هو أن هناك العديد من الأشخاص الذين يركزون على جعل هذا حقيقةً واقعةً، ولا يتعلق الأمر بجني مبالغ طائلة أو الحصول على الشهرة؛ الهدف هو مساعدة البشرية وتغيير العالم إلى الأفضل. اقرأ أيضًا الذكاء الاصطناعي: أهم الإنجازات والاختراعات وكيف أثرت في حياتنا اليومية الذكاء البشري مقابل الذكاء الاصطناعي أهمية الذكاء الاصطناعي تعلم لغة بايثون فوائد الذكاء الاصطناعي لغات برمجة الذكاء الاصطناعي3 نقاط

-

علوم الحاسوب computer science (أو يطلق عليه علوم الكمبيوتر أو علوم الحاسبات بالعامية) هو روح العصر الحديث ويمثل مجال التقنية التي دخلت في كل مفاصل حياتنا، فهو يدخل في كل صغيرة وكبيرة من حولنا بدءًا من الهواتف المحمولة والحواسيب والآلات والمصانع وكل شيء بما لا يمكن حصره من المنتجات والخدمات حيث أسهم في نقلنا إلى مرحلة أعلى من الفعالية والجودة والفائدة. هذا المقال هو دليل شامل للتعرف على اختصاص علوم الحاسب وفوائده وتطبيقاته والمواد التي تدرس فيه والمجالات المتفرعة منه ثم سنناقش بعض الأسئلة المهمة المتعلقة بجدوى اختيار تخصص علوم الحاسوب ودراسته وما هي فرص العمل المتوفرة في مجال علوم الحاسوب وسنعرف أيضًا الفرق بين علم الحاسوب وهندسة الحاسوب وأخيرًا سنرشدك إلى كيفية البدء في دراسة اختصاص علوم الحاسب ذاتيًا وندلك على بداية الطريق لتنطلق إن أحببت المجال. هل أنت جاهز؟ لننطلق! فهرس المحتويات حرصًا على تنظيم المقالة ولتسهيل الوصول إلى القسم الذي تريده بسهولة، سنذكر هنا جدول المحتويات باختصار: ما هي علوم الحاسب؟ فوائد وتطبيقات علوم الحاسوب هل تعلم علوم الحاسوب مفيد؟ مواد علوم الحاسوب تخصصات علوم الحاسب كيف أختار التخصص المناسب لي من تخصصات علوم الحاسب؟ التوظيف وفرص العمل في مجال علوم الحاسوب ما الفرق بين علوم الحاسب وهندسة الحاسب؟ من أين أبدأ بتعلم علوم الحاسب؟ ما هي علوم الحاسب؟ تُعرَف علوم الحاسوب بأنها كل العلوم المتعلقة بالآلات الحسابية والمنطقية، حيث تعمل بدارات إلكترونية، وقد تكون علومًا نظريةً مثل نظرية المعلومات Information Theory أو تطبيقية مثل البرمجيات Software أو العتاد Hardware. والبرمجيات software هي الأنظمة غير الملموسة التي تُشغّل عتاد الحواسيب hardware وتقوم بمهام المستخدمين المطلوبة، بينما العتاد هو القطع الفيزيائية الملموسة التي تُكوّن النظام الحاسوبي مثل المعالِج والذاكرة العشوائية RAM والقرص الصلب …إلخ. وتتشعّب علوم الحاسوب وتترابط مع بعضها بعضًا، إذ لا يمكنك دراسة البرمجة دون دراسة الخوارزميات وهياكل البيانات، كما لا يمكنك دراسة علوم الذكاء الاصطناعي دون دراسة الجبر الخطّي والاحتمالات وعدد آخر من علوم الرياضيات. فوائد وتطبيقات علوم الحاسوب نَذكُر من فوائد وتطبيقات علم الحاسوب ما يلي: تعد شبكة الإنترنت واحدة من أفضل الاختراعات في التاريخ الإنساني، فهي شبكة حاسوبية تصل مناطق العالم ببعضها البعض. حواسيب سطح المكتب والحواسيب المحمولة التي نعمل عليها أو نرفّه خلالها عن أنفسنا …إلخ، جميعها قائمة على علوم الحاسوب وتخصصات الحاسب. الهواتف المحمولة وتطبيقات الهواتف الذكية التي نستعملها للتسوق أو طلب سيارة أجرةٍ أو طلب الطعام والدواء وغير ذلك فكلها تطبيقات حاسوبية. أجهزة إدارة المصانع والعمليات التصنيعية التي تُستعمل لتخطيط تصنيع المنتجات الغذائية وغير الغذائية، فهي مبنيّة بالأساس على برامج وخوارزميات ورياضيات حاسوبية، فلولاها لما تطورت أنظمة التصنيع التي لدينا إلى مرحلة تكفي احتياجات الجنس البشري. الأجهزة الطبية التي تُنقَذ بها حياة الناس في المستشفيات، وأجهزة الاستشعار والإدارة العسكرية، والأجهزة التي تساعد على إدارة الأسواق الاقتصاد والمال وغيرها، فكلها موجودة بفضل علوم الحاسوب. ولعلك تشاهد بعضًا من فوائد هذه العلوم بنفسك، فلا تحتاج من يخبرك عنها. دورة علوم الحاسوب دورة تدريبية متكاملة تضعك على بوابة الاحتراف في تعلم أساسيات البرمجة وعلوم الحاسوب اشترك الآن هل تعلم علوم الحاسب مفيد؟ قد تفكر في نفسك الآن وتقول هل من المجدي لي أن أتخصص في مجال علم الحاسوب وأتعلمها سواء للدراسة والبحث الأكاديمي أو للعمل والوظيفة مستقبلًا؟ والجواب هو نعم، فالأمر مُجدٍ وأنصح به بشدة، إذ يحصل متخصصو علوم الحاسوب على رواتب أعلى من العديد من نظرائهم المهندسين غير العاملين في المجال، كما تزداد الرواتب بازدياد الخبرة ونُدرة المجال الذي يتخصص فيه المرء؛ فمثلًا لا يتساوى مُطوّر واجهات الاستخدام بمهندس يجيد الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وكذلك لا يتساوى مع مهندسي البرمجيات ومهندسي العتاد. وبغض النظر عن عامل الوظيفة والراتب والمال، يساعدك تعلم علوم الحاسوب على بناء مشاريع حقيقيةٍ يمكنك أن تستفيد منها أو تغيّر بها العالم، مثلًا انظر كيف غير مارك زوكيبربيرغ طريقة تواصل المليارات من البشر وكامل التاريخ الإنساني بسبب تطويره لموقع إنترنتٍ، وانظر كذلك كيف تتحكم العملات الرقمية وتغير الاقتصاد العالمي في وقتنا الحالي. ويؤهلك تعلم علوم الحاسب لإنشاء خدمات ومواقع وبرمجيات وأنظمة حسبما تحتاج، ومن ثَم تستفيد منها سواءٌ لنفسك أو تبيعها للآخرين إما على شكل وظيفةٍ، أو خبرةٍ كما في مجال العمل الحُرّ. ولا يعني هذا بالطبع أنك ستكون مالك شركة مايكروسوفت المستقبلي، وكذلك لن تكون مارك الذي سيغيّر العالم، إلا أنك ستمتلك نفس الخبرات والأدوات التي امتلكوها عندما فعلوا ذلك، أما الباقي فيعتمد عليك وعلى اجتهادك ومثابرتك. مواد علوم الحاسب سنتحدث في هذا القِسم عن مواد تخصص علوم الحاسب وتفريعاتها المختلفة، وأبرز المواد التي تُدرّسها معظم الجامعات حول العالم لطلابها الراغبين بتَعلّم هذا التخصص، ومعظم هذه المواد مُستوحاةٌ من الفهرس الأكاديمي لجامعة ستانفورد لعلوم الحاسبات، هذا بالإضافة لعددٍ من الجامعات الأخرى. 1. أساسيات الهندسة وهندسة البرمجيات تعد من أول المواد التي يدرسها الطلاب وتهدف للإجابة على أسئلة متنوعة مثل ما هو تعريف الهندسة وما هي عمليات الإدخال والإخراج وكيف تصمم منتجًا أو برنامجًا أو مشروعًا وما هي الخطوات العملية لتصميم وهندسة نظام ما وغيرها. والهدف الرئيسي من هذه المادة هو نقل وتوصيل معنى الهندسة للطلاب، وذلك بإدراكهم أن عملية إنشاء الأنظمة هي خليطٌ مُتقنٌ من التخطيط والترتيب، فهي ليست عمليةً عشوائيةً بسيطةً، وعادةً لا تحتوي هذه المادة على مشاريع برمجية حقيقية، وقد تشتمل على مشاريع بسيطة في بعض الجامعات. ويَتعلّم الطالب في هذه المادة عددًا من التقنيات والأدوات الشائعة لتوصيف الأنظمة وتصميماتها، مثل لغة النمذجة الموحدة Unified Modeling Language واختصارًا UML وآلات الحالة State Machines وغيرها من التقنيات. 2. الرياضيات الأساسية مادة الرياضيات مادةٌ أساسيةٌ لدى جميع طلاب الهندسة عمومًا؛ لذلك من الضروري أن يُدرك الطالب أساسيات الرياضيات مثل العمليات الحسابية والتفاضل والتكامل والجبر وحسابات الأشكال الهندسية وغير ذلك من العمليات الرياضية البسيطة. ولا تُعلّم هذه المادة في الجامعات بهدف الرياضيات ذاتها؛ فبمجرد انتهائك من المادة ستنسى غالبًا تلك المعادلات الرياضية، ولكن الهدف هو تعويد الطالب على استخدام العقل لحساب ما لم يقدِر على حسابه من قبل، فمواجهة القليل من الصعوبة في التَعلّم تُفتّح الذهن وتُعوّده على تحمّل الأكثر صعوبةً من هذه الرياضيات البسيطة مستقبلًا. 3. الرياضيات الخطية ستتعلم في الرياضيات الخطية أو الجبر الخطي أساس حلّ المعادلات الرياضية، مثل معادلات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وبعض الأساليب والقوانين الرياضية لحلها بسهولة. كما ستتعلم بعض الأمور عن المصفوفات وطريقة التعامل معها وإجراء بعض الحسابات لها وطريقة الاستفادة منها مثل المصفوفات أولية وثنائية وثلاثية الأبعاد. 4. التفاضل والتكامل هنا ستتعمق في التفاضل والتكامل بعد اطلاعك عليها بصورة مبسطة بالفعل في إحدى المواد الرياضية السابقة، وستتعرف عليهما بالتفصيل، وكيف تستخدمها لحل بعض المشكلات الحقيقية في العالم، كما ستعرف بعض قواعد التفاضل والتكامل. وقد تكون هذه المادة متقدمة على بعض الطلاب مثل أغلب مواد الرياضيات، وذلك لأن الطالب يتعلم فيها المعادلات والقواعد والقوانين دون أن يُعلّم من أين جاءت ولا كيف ولماذا سيتعلمها ولا أين سيستخدمها في حياته المستقبلية. 5. تصميم المنطق الرقمي ستتعلم في مادة تصميم المنطق الرقمي Digital Logic Design أهم أركان التفكير المنطقي، وكيفية تمثيل الحجج والنقاشات والمعضلات في العالم الحقيقي على شكل معادلات رياضية ومنطقية وكذلك قد تتعلّم بعض الأمور عن المجموعات Sets في الرياضيات وطريقة استخدامها لتمثيل معلومة أو بيانات معينة. كما ستتعلم تصميم البوابات المنطقية Logic Gates مثل and و or و nor و xor و not وغيرها، وكذلك ستفهم الطريقة العامة لعمل المعالجات داخل الحواسيب والأجهزة الإلكترونية. وهذه المادة واحدةٌ من بين أكثر المواد إفادةً ضمن علم الحاسوب لأن طريقة التفكير المنطقية هذه ستنقلك من إنسان عشوائي التفكير قد لا يفكر بمنطقية في معظم أمور حياته إلى إنسان يفهم الحياة بصورة منطقية كما تفهمها الآلات ويَسهُل عليه تحديد ما هو منطقي وما هو غير منطقيٍ من الحجج والمعلومات التي حوله، كما ستفهم كيفية تحويل الأفكار إلى أنظمة فيزيائية وبرمجية داخل الحواسيب بحيث تُستعمَل لإكمال تصميم الحواسيب وتُجري العمليات الحسابية المطلوبة. أي الغرض من هذه المادة أن ترى كيف يعمل الحاسوب وكيف يفهم الأوامر وينفذها حتى تعرف كيف ستتعامل معه وتبرمجه وتتخاطب معه بسهولة. وفقًا لما سبق، من الأفضل التركيز عليها كونها واحدةٌ من أهم المواد في المجال، وقد تُدرّس هذه المادة على عدة مواد منفصلة، لذلك قد تجد موادًا شبيهةً مثل التفكير المنطقي Critical Thinking والرياضيات المتقطعة Discrete Mathematics، فكلّ على حسب الجامعة والتخصص. 6. الاحتمالات مادة الرياضيات الأخيرة التي ستتعلّمها هي مادة الاحتمالات Probabilties أو نظرية الاحتمالات Probability Theory، وهي مادةٌ تهدف إلى تعليمك أهم مبادئ هذا العلم بالإضافة لأنواع الاحتمالات المُمكنة حسب الأحداث Events وطريقة ارتباطها ببعضها البعض ليُستفاد منها في الحياة الواقعية إما في اتخاذ قرارات المؤسسات أو إجراءات أصغر من ذلك سواءٌ على مستوى الأفراد أو الأجهزة الرقمية. والاحتمالات علم عميق تقوم عليه الكثير من الرياضيات الحديثة، كما يقوم عليه علم التعمية Cryptography المُستخدم في تأمين وتشفير الاتصالات والشبكات، وستستفيد من هذه المادة كثيرًا في المستقبل متى أتقنتها. 7. البرمجة من البداهة أن توجد مادة مختصة بتعلم البرمجة في تخصص علوم الحاسب أو التخصصات المرتبطة به، وذلك لأن البرمجة هي لبّ علوم الحاسب في النهاية، فجميع الأجهزة والأنظمة التي حولنا ما هي إلا برمجيات وخوارزميات مختلفة صنعت لتعمل بطريقة معيّنة. كانت لغة جافا Java أبرز لغة برمجةٍ تُعلّم في الجامعات قبل عقد من الزمن، بينما تميل الكفة الآن إلى بايثون Python أو جافاسكربت في بعض الأحيان، ولكن بايثون هي الأكثر استعمالًا واعتمادًا في الجامعات لما لها من تطبيقات لاحقة في جميع المجالات الأكاديمية الأخرى. وفي كل الأحوال ستتعلّم في هذه المادة المتغيرات والخوارزميات وحلقات التكرار والجمل الشرطية والبرمجة كائنية التوجه وغيرها من المبادئ البرمجية، وذلك بِغَض النظر عن لغة البرمجة التي ستتعلّمها. كما قد تُعلّم القليل من استخدام بيئة ماتلاب Matlab وهي بيئة برمجية ولغة برمجة تُستخدَم لإنشاء الحسابات الرياضية وبرمجة برمجيات معينة، لذلك فهي منصة ولغة برمجة في آنٍ واحدٍ، ويستعمل ماتلاب طلاب أقسام الهندسة الأخرى لمحاكاة وحساب المعادلات والنماذج الرياضية. 8. الخوارزميات وهياكل البيانات الخوارزميات Algorithms وهي الإجراءات المنطقية المتسلسلة لحلّ مشكلة ما، وسنتعلّم الخوارزميات وأفضل الطرق لتصميمها من أجل حل مختلف المشكلات التي قد تظهر لنا في المستقبل، حيث سنحتاج إلى معرفة متى نستعمل خوارزمية بعينها من أجل حل مشكلة ما، ومتى سنلجأ لخوارزمية أخرى نعرف أنها ستعطينا أداءً أفضل، بمعنى أننا سنغوص في الموازنة بين مختلف الخوارزميات وأدائها مثل السرعة والوقت ومساحة التخزين، ومتى يجب استعمال كلّ واحدةٍ منها كما سنطّلع على مختلف تشعيبات الخوارزميات المتوفرة. هياكل البيانات Data Structures وهي طريقة تخزين البيانات واستعمالها بغرض تحقيق أهدافٍ مختلفةٍ حسبما يريد المُطوّر؛ فهناك هياكل بياناتٍ أسهل وأوضح للفهم العام، وهناك هياكل بيانات أسرع في الأداء، وهناك هياكل بيانات غير سريعة في الأداء لكنها تستهلك حجمًا أقل في تخزين البيانات وبالتالي قد تفضل على غيرها في بعض الأحيان. وستتعلم كل هذه الأمور في هذه المادة، وربما تقسم هذه المادة إلى مادتين على حسب الجامعة والاختصاص الذي تدرسه، كما ستطلع على أنماط التصميم Design Patterns إذا كنت ستدرس هندسة البرمجيات؛ وهي الأنماط الشهيرة لتصميم البرمجيات بحيث لا تحتاج لإعادة اختراع العجلة مرة أخرى من أجل كل مشكلة تواجهها. 9. مبادئ أنظمة التشغيل أنظمة التشغيل هي البرمجيات الأساسية التي تُدير الأجهزة الحاسوبية والهواتف والأنظمة المدمجة وغيرها، حيث توزع الموارد على البرمجيات وتدير تشغيلها وعملها ومراقبتها للمستخدم، وأبرز أنظمة التشغيل على سطح المكتب هي ويندوز Windows وماك Mac ولينكس Linux، أم فيما يتعلق بأنظمة تشغيل الهواتف الذكية، فلدينا نظام أندرويد Android الذي يعمل على مختلف الأجهزة ونظام iOS الذي يعمل على أجهزة آبل Apple فقط. وستتعلم في هذه المادة أساسيات عمل أنظمة التشغيل المختلفة، بالإضافة لأبرز المبادئ التي تعمل بها أنظمة التشغيل الحالية مثل العمليات وأجهزة الإدخال والإخراج Input/Output وإدارة الذاكرة والوصول للمعالِج ونظام الوصول والصلاحيات وإدارة المستخدمين وغير ذلك. وستضع عليك معظم الجامعات واجبات منزلية بلغة سي C في هذه المادة، لذلك سيكون عليك تَعلّمها إن أردت اجتياز هذه المادة بنجاح. 10. مبادئ الشبكات الشبكات هي كذلك من أبرز سمات العصر الحديث فشبكات الاتصال الخلوية وشبكة الإنترنت والشبكات المنزلية كلها غيّرت شكل العالم الحديث وساهمت في فوائد جمة لا تعد ولا تحصى فبدون علم الشبكات، لن تتمكن من قراءة هذا المقال الآن. وستتعلم في هذه المادة أساسيات الشبكات وطريقة عملها، وستطّلع على بروتوكولات التواصل أشهرها بروتوكول TCP وبروتوكول UDP، كما ستطّلع على بعض المفاهيم والأجهزة الأخرى مثل الموجه Router والخوادم Servers وأجهزة العملاء Clients والنظير للنظير Peer to Peer وغير ذلك من مبادئ الشبكات البسيطة. وسيطلب منك غالبًا برمجة برنامج محادثة بسيط بأي لغة برمجةٍ تريدها وذلك باستخدام أحد بروتوكولات التواصل، وهو ما سيوضح مدى فهمك وتعلمك لهذا المساق. 11. معمارية الحاسوب إلى هنا سيكون طالب علم الحاسوب قد فهم بالفعل معظم الأساسيات التي سيحتاج إليها، ولكن مادة معمارية الحاسوب أو بنية الحاسوب Computer Architecture ستتعمق في تفاصيل دقيقة حول مكونات الحاسوب الفيزيائية وكيفية تواصلها مع بعضها بعضًا مثل طريقة تواصل الذاكرة العشوائية مع المعالِج وقرص التخزين وطريقة إرسال أو جلب المعلومات منهما. كما سيطّلع على مفهوم المسجلات Registers، وهي وحدات الذاكرة الصغيرة للمعالجات الحديثة، وكيف يستعملها لتسريع عمليات المعالجة بدلًا من جلب البيانات من الذاكرة، وسيفهم كيف ستتحول الخوارزميات والبرمجيات التي يكتبها إلى عمليات مجزأة يمكن للمعالجات حسابها في أقل من لحظة من الزمن بفضل البوابات المنطقية التي تعرّف عليها مسبقًا. أي أن هذه المادة ستغوص في تفاصيل عمل أجهزة الحواسيب وبنيتها الداخلية وطريقة تواصل مكوناتها مع بعضها بعضًا. زيادةً على المواد الأساسية التي ذكرناها آنفًا، هناك مواد ومجالات وتخصصات اختيارية يختار الطالب غالبًا ما يحلو له منها ليمارس المجال الذي يحبه، ولا يتخرج مهندسو الحاسوب وهم يتقنون كل هذه التخصصات، فعادةً ما يختارون واحدًا أو اثنين منها على الأكثر، ثم يدرسونه بصورةٍ أعمق من السابق، لذا سننتقل تاليًا إلى شرح تخصصات الحاسب التي يمكن لمهندس الحاسوب أو دارس تخصص علم الحاسوب أن يعمل ويتخصص فيها. تخصصات علوم الحاسب لا يكون هناك تخصصات واضحة في الجامعة أحيانًا، بل يمكن للطالب ببساطة أن يختار مجال أحد المواد التي درسها وأحبها ويتخصص فيها إلى حين إتمام السنوات الدراسية. سنعرض أهم تخصصات الحاسب والمجالات التي يمكن العمل فيها بعد التخرج: 1. البرمجة وهندسة البرمجيات هندسة البرمجيات وهي العلم المَعني بصناعة البرمجيات بطريقة احترافية، فهي لا تختص بالبرمجة فقط وإنما تشمل فروعًا وعمليات أكثر من ذلك بكثير. صحيحٌ أن تطوير تطبيقات سطح المكتب وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة هي المجالات البرمجية الأكثر شيوعًا، لكن هناك مجالات برمجية أخرى أكثر تعقيدًا مثل: برمجة أنظمة إدارة الخوادم Servers مثل Kubernetes ودوكر Docker وأشباهها من أدوات إدارة العمليات DevOps. برمجة أدوات الأنظمة المالية والاقتصادية التي تدير اقتصادات الدول والبنوك حول العالم. برمجة أنظمة الشركات العملاقة مثل شركات الطيران وشركات النفط وشركات الكهرباء …إلخ، فهذه أنظمةٌ حساسةٌ لا تحتمل الفشل وإن احتملته فهي بحاجة للاسترجاع والإدارة الفورية. الكثير من الشركات العملاقة كانت تعمل قبل عِدّة عقودٍ من الزمن على أنظمة مبرمجة بلغات برمجية قديمة عفا عليها الزمن الآن ولم يعد يُبرمَج بها، ولكن ما زالت هذه الشركات تعمل بتلك الأنظمة لعِدّة أسبابٍ لوجستيةٍ وهنا يعد نقل البرمجيات من لغة برمجة معينة إلى لغة برمجة أخرى هو مجال تخصصي كبير في علوم الحاسبات وقسم هندسة البرمجيات، فمثلًا تدفع شركة IBM رواتب عملاقة لمن يجيد نقل برمجياتٍ مكتوبةٍ بلغة COBOL إلى لغة C. ويقوم مهندسو البرمجيات بالتخطيط لعملية بناء البرمجيات اللازمة لهذه المجالات، كما يخططون للموارد التي ستلزمهم والمميزات التي سيسلمونها بالإضافة إلى نمط التصميم الذي سيستعملونه في مختلف مراحل تطوير البرنامج، ولذلك هي عملية معقدة واحترافية تحتاج إلى فريق متكامل من المبرمجين وليست مُجرّد برمجة بسيطة ينجزها فرد واحد. 2. هندسة الشبكات الشبكات ليست برامج التواصل بين المستخدمين فقط، فهناك شبكات أعقد من ذلك بكثير. ويمكنك التخصص في مجال الشبكات لتفهم طريقة عمل الشبكات البسيطة وحتى العملاقة مثل شبكة الإنترنت، والبنية التحتية لها وطريقة ربط الدول لتلك البنية التحتية، كما يمكنك التعرف على بعض أنماط الشبكات البديلة مثل النظير للنظير Peer to Peer وكيفية عمل تطبيقات مفيدة بها في الحياة الواقعية. وكذلك قد تتطرق إلى الشبكات المركبية Vehicular Networks وهي الشبكات المرتبطة بالسيارات والمركبات، أو شبكات الاتصال الخلوي وطريقة صنعها وعملها، وطريقة التعامل مع مختلف أجهزة المودم Modems. وبشكلٍ أبسط من ذلك، فيمكن أن تعمل مدير شبكات في المؤسسات والشركات الصغيرة والكبيرة وحتى مراكز إدارة الخوادم Data Centers، فلا تخلو الآن مؤسسة أو شركة من شبكة داخلية تربط أقسامها مع بعضها وهي آنذاك بحاجة إلى مدير شبكة بالتأكيد هذا أقل القليل. 3. الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة زاد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي زيادة كبيرة في العقد الأخير، وهذا أمرٌ طبيعيٌ بسبب زيادة الحاجة إليه، بالإضافة إلى تَوفُّر الموارد الحاسوبية الكافية لتشغيل خوارزمياته المختلفة على أجهزة المستخدمين الشخصية، فدخل الذكاء الاصطناعي في كل شيء حولنا من إدارة إشارات المرور وتنظيم السير وتصنيف الصور في هواتفنا والتعرف على الأشخاص والوجوه والترجمة الآلية وإدارة المركبات والآلات وكشف الجرائم وعمليات التتبع وتحليل البيانات والكثير الكثير غيرها حتى بات تقريبًا عصب التقدم والتطور الذي نشهده حاليًا، وهو الأمر الذي يفسر سبب الطلب الكبير على المتخصصين في هذا المجال كما أشرنا. وهناك فرق بين الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence وتعلم الآلة Machine Learning؛ فالأول هو اسم المجال العام المَعني بكل ما يتعلق بإنشاء ذكاء يشابه ذكاء الإنسان باستعمال الآلات بينما الثاني مجال فرعي يتعلق بتدريب الآلات على مجموعة بيانات معينة بهدف الخروج منها بتصنيفات يمكن أن تساعد الآلة على اتخاذ قرار مطلوب منها. وستتعلم في هذا التخصص فروع تعلم الآلة الثلاثة الأشهر وهم، التعلم الموجه Supervised Learning والتعلم غير الموجه Unsupervised Learning بالإضافة إلى التعلم المعزز Reinforcement Learning، وللمزيد من المعلومات عن المجال، يمكنك الاطّلاع على كتاب مدخل إلى الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. 4. الحوسبة البيولوجية الطبية لا تأتي الأجهزة الطبية الموجودة بالمستشفيات من العدم، بل يصنعها المهندسون ويساهم فيها المبرمجون، وهناك مجموعة من المواد الجامعية في تخصصات الحاسب التي تعلم الحوسبة البيولوجية الطبية الحيوية Biomedical Computing، وقد تكون تخصصًا كاملًا منفصلًا في بعض الجامعات باسم هندسة طبية حيوية biomedical engineering أو هندسة الأجهزة الطبية أو الهندسة الطبية. ويمكن أن تتخصص في هذا المجال لتتعلم أهم المتطلبات البرمجية في المجال الطبي أو البيولوجي، وكيفية تطوير برمجيات أو قطع عتاد تحل مشاكل أو تقدم استخدامات حقيقية تفيد مجال الطب والعلاج أي تقريبًا هو تخصص في مجال تصنيع الأجهزة المتعلقة في المجال الطبي من تصميم وبرمجة واختبار وتنفيذ …إلخ. ولا تستفيد المستشفيات فقط من هذا التخصص بل تستفيد كذلك مختبرات التحليل والمختبرات الحيوية والمستوصفات والعيادات الطبية وغيرها، فتحتاج جميعها إلى برمجيات صادرة عن المتخصصين في هذا المجال. 5. الرسوميات لا تُعَد الرسوميات Graphics مجالًا واحدًا فقط، فهو مجال تطوير عريض جدًا، حيث تنضوي تحته مجموعة من المجالات المتفرعة، نذكر من بينها: أنظمة التشغيل، فلها مكتبات برمجية معينة تساعدها على عَرْض الخطوط والصور والواجهات الرسومية وغير ذلك للمستخدمين، وهذا مجال ضخم، فهو ضروري لتمكين المبرمجين الآخرين من تطوير التطبيقات والألعاب لأنظمة التشغيل هذه، أي أن الرسوميات هنا هي جزء من نظام التشغيل. محركات الرسوميات Graphics Engines، وهي أنظمة برمجية عملاقة تهدف لتمكين المبرمجين من برمجة مختلف الرسوميات التي يريدونها لمختلف أنظمة التشغيل، فمثلًا يستخدم محرك Unity 3D أو Source2 أو غيرهما لبرمجة الألعاب التي تعمل على مختلف أنظمة التشغيل مثل ويندوز وماك ولينكس وأندرويد. البرامج المتخصصة في الرسم ثنائي وثلاثي الأبعاد، فتعد برمجة هذه البرمجيات مجال منفصل ويتطلب بعض الخبرات والمهارات، بينما تعلم استخدامها سيحولك إلى مصمم، وتدخل فيها برامج النمذجة modeling مثل برامج الرسم والتصميم الهندسي CAD المفيدة في الكثير من التخصصات الهندسية. برامج تحرير ومونتاج الفيديوهات مجال فرعي آخر مشهور. وتدخل الكثير من التخصصات تحت تخصص الرسوميات كما ترى، إلا أنها قد تختلف جذريًا فيما بينها، فتطوير برامج الرسم ثنائية الأبعاد لا يشبه تطوير المحركات الرسومية فعملية تطوير المحركات الرسومية واحدة من أصعب العمليات البرمجية وأكثرها تعقيدًا، لأنها تحاكي فيزياء الكون وتتطلّب فهمًا عميقًا للرياضيات. 6. تحليل البيانات وإدارة قواعد البيانات مجال تحليل البيانات (أو يرقى حتى إلى قسم منفصل باسم هندسة تحليل البيانات data analysis engineering) واحد من أكثر المجالات طلبًا حاليًا، لما له من استخدامات مفيدة وجلية في تحليل البيانات والمعطيات واستعمالها في اتخاذ القرارات المُهمَّة لدى المؤسسات والشركات، حتى إن بعض الفرق الرياضية لكرة القدم مثل ليفربول تعتمد على تحليل البيانات لوضع خططها الرياضية في كل مباراة، فتطبيقات هذا المجال واسعةٌ جدًا. كما ستتعلم في هذا المجال طريقة معالجة مجموعات ضخمة من البيانات، وطريقة تنظيفها من الأخطاء والمشاكل، وتحويلها إلى بياناتٍ يمكن معالجتها من الأنظمة الحاسوبية، وستتعلم طريقة استخراج أهم المعلومات والأسرار المخفية في البيانات الخام التي لديك بمختلف المكتبات واللغات البرمجية. حتى تتقن فن التعامل مع البيانات، فيجب أن تتقن التعامل مع أنظمة قواعد البيانات التي تخزَّن فيها البيانات، لذا يتخصص هذا المجال في مفهوم قواعد البيانات Databases وأنظمة إدارة قواعد البيانات database management systems تختصر إلى DBMS بتعمق كبير فهي مدخل إلى التعامل مع البيانات والتلاعب بها وتطويها والغوص فيها لاستخراج المعلومات. قد يتفرد هذا المجال في تخصص بمفرده في الدراسات العليا أو حتى في سوق العمل، فقد تطلب بعض الشركات متخصص لإدارة قواعد بياناتها وله المسمى الوظيفي "مدير قواعد بيانات" Database Administrator. وتشمل مشاريع تحليل البيانات عادة: جمْع البيانات من مصادرها. تنظيف وتهيئة البيانات للمعالجة وإزالة القيم الشاذة. إدخال البيانات في الأنظمة الحاسوبية المطلوبة لاستخراج النتائج والمعلومات الأولية منها، ومن أين يُبدَأ في البحث عن روابط مفيدة بين أجزائها. تحليل أعمق للبيانات إما عبر أنظمة أكثر تقدمًا أو عبر تَعلّم الآلة، وقد تُستعمل أنظمة التعرف على الأنماط Pattern Recognition كذلك. تهيئة النتائج السابقة للعرض والمشاركة عبر بعض الأدوات الشهيرة. عرض النتائج والتقارير مع المخططات والتوصيات. وتعد بايثون أكثر لغات البرمجة طلبًا في هذا المجال، بالإضافة لمكتباتها الشهيرة مثل Pandas وNumpy وJupyter Notebook وMatplotlib وغيرها، وكذلك تستعمل لغة R في هذا المجال، ولكنها ليست بنفس شيوع بايثون، أما بالنسبة لقواعد البيانات، فيجب أن تقن لغة SQL وتتقن بعدها أنظمة التعامل مع قواعد البيانات. ولتَتعلّم أساسيات بايثون بسهولة، بإمكانك الاطّلاع على كتاب البرمجة بلغة بايثون كما يمكنك الاطلاع على كتاب ملاحظات للعاملين بلغة SQL وكتاب الدليل العملي إلى قواعد بيانات PostgreSQL. 7. أنظمة التشغيل والأنظمة المدمجة تحتاج جميع الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية عمومًا إلى نظام تشغيل Operating System لتعمل وفق رغبات المستخدم، وهذه الأنظمة هي الأخرى لا تأتي من العدم بل هناك متخصصون لبرمجتها وجعلها أفضل من غيرها والحفاظ عليها مع الزمن. تطوير أنظمة تشغيل سطح المكتب مثل ويندوز وماك ولينكس، أو أنظمة الهواتف الذكية مثل نظام أندرويد ونظام iOS وغيرهما، هي مجالات برمجية متقدمة تعتمد على خبرات ومهارات متعددة، كما يعتمد هذا على العتاد Hardware الذي ترغب ببناء نظام تشغيل له، وقد تُستخدَم أكثر من لغة برمجية في الوقت نفسه لتطوير نظام تشغيل بسيط، فتطوير أنظمة التشغيل عملية عملاقة ومكلفة وتحتاج الكثير من المهندسين، كما ينفق عليها ملايين الدولارات من الاستثمار المستمر على امتداد عدة سنوات للخروج بنتائج مرضية، ولهذا ربما تجد أن هناك ملايين البرمجيات الصغيرة حول العالم، بينما يوجد ثلاث أنظمة شهيرة لسطح المكتب ونظامان للهواتف الذكية فقط، ورغم أنه هناك بالفعل العشرات غيرها إلا أنها محدودة وضعيفة المزايا موازنة بتلك الأكثر استخدامًا والأكبر دعمًا حاليًا؛ وذلك لأن مطوريها لا يمتلكون نفس موارد وإمكانات مطوري الأنظمة الشائعة ذات الدعم الكبير. أما الأنظمة المدمجة Embedded Systems فهي الأنظمة التي تعمل مع موارد عتاد Hardware Resources محدودة للغاية، فهي تُنفّذ مهامًا محدودةً وصغيرةً مثل أنظمة الإشارات والاستشعار والأقفال الإلكترونية وألعاب الأطفال وحتى أنظمة إدارة السدود المائية وأنظمة الأجهزة العسكرية …إلخ، كما أن برمجتها مجالٌ منفصلٌ لوحده، ويوجد به الكثير من التفرعات كذلك وهو علم ضخم ذاع صيته هذه الأيام وأهم مجال تفرع عنه هو مجال إنترنت الأشياء Internet of Things تختصر إلى IoT وهي برمجة العتاد مع ربطه بالإنترنت مثل أنظمة مراقبة المباني وأقفالها وأنظمة البيوت الذكية وغيرها. أصبحت هنالك برامج واختصاصات دراسات عليا وحتى درجات جامعية تُدرِّس هذا المجال. 8. الأمان الرقمي الأمان الرقمي مجال كبير تنضوي تحته عدة أمور، مثل أنظمة التشغيل والبرمجيات العادية والشبكات والتعمية وغيرها، فكلها أمور مترابطة تحتاج لتأمين واستخدام أفضل للتقنيات وذلك للتأكد من عدم وصول الأشخاص غير المخوّلين لها. وبينما هناك مجالاتٌ متعلقةٌ بالأمان الرقمي الشخصي للمستخدمين، هناك مجالاتٌ متعلقةٌ بالأمان الرقمي الجنائي أو العسكري بين المجرمين وأجهزة الشرطة وبين الدول وبعضها البعض، كما أن هناك مجالاتٌ متعلقةٌ بالشبكات وإدارة الخوادم وغير ذلك الكثير، وكلها أمورٌ يمكن أن تتخصص بها إذا رغبت بذلك. ولمعلومات مفيدة حول الأمان الرقمي الشخصي والخصوصية، اطلع على كتاب دليل الأمان الرقمي. 9. الحوسبة العلمية تعتمد العديد من الصناعات التي تراها حولك اعتمادًا أساسيًا على علم الحاسوب لإتمام مهامها بنجاحٍ، فأغلب ما تراه حولك قد عولج في الحاسوب بدءًا من البناء الذي تقطنه والذي قد صمم واختُبر باستعمال برامج حاسوبية صممت البناء ونمذجته واختبرته على الزلازل ومختلف العوامل للتأكد منه ومن تصميمه وحتى قطع وقطع البلاستيك وأجزاءها قد صممت أيضًا باستعمال برامج حاسوبية عملاقة وهكذا، وكل هذه البرامج تعمل بخوارزميات ضخمة تحتاج للكثير من العمليات الرياضية التي تحل معادلات مختلفة، وهي بدورها تعتمد على خوارزميات محددة لتبسيطها وحسابها وهذا ما يدخل ضمن مجال الحوسبة العلمية Scientific computing. كما توجد مجالات كثيرة أخرى مثل هذه لا مجال لحصرها الآن ولكن نذكر منها مجال الحوسبة التطورية Evolutionary Computation وهي العلم الذي يأخذ نظرية التطور والحالات المعقدة المتطورة ويحولها إلى نظام قابل لحل الكثير من المشاكل في الحياة الواقعية، فيمكن استخدام هيكلة ومبادئ نظرية التطور لتطوير خوارزمية تساعدنا على معرفة عدد المطارات والمدارج التي علينا وضعها في كل مدينة. 10. الحوسبة السحابية توفر الآن الكثير من الشركات خدمات سحابية Cloud Services للمستخدمين وفكرة الحوسبة السحابية Cloud computing ببساطة إلغاء العمل على نظام تشغيل سطح المكتب لتخزين وتشغيل وإدارة الخدمات والبرامج التي تريدها والاعتماد كليًا على خدمات بعيدة موجودة على حواسيب وخوادم مركزية عملاقة تستفيد من الإنترنت للوصول إليها لفعل نفس الأمور السابقة. فمثلًا بدلًا من تشغيل خادم قاعدة البيانات الخاص بك يمكنك الاعتماد على أحد الحلول الجاهزة من أمازون Amazon أو ديجيتال أوشين Digital ocean، كما يمكنك استعمال فيجوال ستوديو من مايكروسوفت عبر الإنترنت لأداء مهامك البرمجية بدلًا من استخدام مُحرر النصوص البرمجي الخاص بك على نظامك. ويمكنك كذلك أن تستأجر خوادم فيزيائية Dedicated Servers ثم تُقسّمها إلى خوادم افتراضيةٍ Virtual Servers وتُوزّعها على مستخدمين آخرين حسب الموارد، ثم تُوّفر لهم خدمات جاهزة Software-as-a-Service واختصارًا SaaS، وهذا هو مبدأ شركات الاستضافة الحديثة والمجال السائد فكل ما تراه أصبح مخزنًا وموجودًا على سحابة وتصل إليه أو تستعمله عبر الإنترنت لذلك زاد الطلب على متخصصين في هذا المجال وتكون المسميات الوظيفية باسمه عادة مهندس حوسبة سحابية Cloud Computing Engineer. 11. تخصصات أخرى هناك مجالات ضمن علم الحاسوب تبتعد عن العلوم التطبيقية البرمجية، وتبحث في المبادئ النظرية لما تقدمه علوم الحاسب للتخصصات والمجالات الأخرى في الحياة. نظرية المعلومات Information Theory وتتحدث عن المبادئ النظرية لنقل المعلومات الرقمية ومحتواها، وإلى أي مدى يمكن ضغطها وبأي سرعاتٍ يمكن الوصول إليها. نظرية الإشارات Signal Theory وتتحدث عن الإشارات التي تُصدِرها الكائنات الحية وكيف يمكن تحديد العلاقات بينها وكيفية نمذجتها في الأنظمة الرقمية بهدف دراستها وتحليلها. نظرية الفوضى Chaos Theory ورغم أنها نظريةٌ رياضيةٌ لا تنضوي تحت علوم الحاسوب بصورةٍ مباشرةٍ، إلا أن لها تطبيقاتٌ واضحةٌ في عِدّة مجالاتٍ مثل حالة الطقس والمناخ والأنظمة المصممة لتوقّعها والتبليغ عنها، فهي تعتمد على علوم حاسوبية مثل التعمية والروبوتات وغيرها. علم التعمية Cryptography وهو واحدٌ من أكثر العلوم أهمية في علوم الحاسب لأن تطبيقاته هي التي تسمح بتشفير البيانات، ويعتمد على المبادئ الرياضية بشدةٍ، كما أنه شديد التعقيد، حيث تقوم عليه أنظمة الأمان الرقمية حول العالم بما في ذلك الأنظمة الاقتصادية. والكثير من هذه العلوم هي علوم نظرية تعتمد على مجالات متداخلة Interdisciplinary مع علوم الحاسبات، إلا أن علوم الحاسبات مركزية وأساسية فيها. كيف أختار التخصص المناسب لي من تخصصات علوم الحاسب؟ ليست كل التخصصات السابقة الذكر متوفرة في مجالات علوم الحاسب بالطبع، فهناك غيرها ولكن ذكرنا الأشيع والأشهر منها، ويبرز هنا سؤال وهو كيف يمكن لداخل جديد إلى هذه العلوم أن يختار التخصص المناسب له والذي يحبه؟ وتكمن الإجابة في معرفة المرء بنفسه وأين يحب أن يعمل فإذا كنت تحب الرياضيات فربما تناسبك العلوم النظرية، وإذا كنت تحب العمل مع الخوارزميات وتطوير الجديد منها لتسريع حل مشكلات الجنس البشري وابتكار حلول أفضل فربما قد يكون هذا اختصاصك، أو ربما ببساطة تحب تطوير البرمجيات والتطبيقات وحينها لن تحتاج شيئًا أكثر من المعارف الأساسية في علوم الحاسب ثم التخصص في تعلم البرمجة. لذا عليك أن تنظر في هذه المجالات المختلفة، ثم تسأل نفسك في أي منها يمكن أن تعمل دون أن تشعر بالملل بعد فترة؟ وستجد بضع مجالات قد تعجبك وستستبعد بعض المجالات الأخرى، فمثلًا أنا أستبعد أن أعمل في المجالات الرياضية أو مجالات التشفير، ببساطة لأنني لا أحب تعقيدها، وبعدها حاول أن تصرف بعض الساعات من وقتك في هذه المجالات التي تبقّت معك لتتعرّف عليها وترى أبرز المشاريع الموجودة فيها، وهل أحسست براحة وانشراح للنفس أثناء دراستها والعمل فيها، أم أنك تريد غيرها؟ الخلاصة، جرب التخصص والقراءة الدراسة في كل تخصص فترة من الزمن وبعدها إما أن تكمل أن تنتقل إلى تخصص آخر وهكذا تعرف الاختصاص الصحيح المناسب لك، وبعد فترة ستجد مجالات واضحة معينة لن تحب العمل في غيرها، وتلك هي المجالات التي يمكنك البدء بدراستها والتخصص بها بعد أن تنتهي من دراسة علوم الحاسوب الأساسية. التوظيف وفرص العمل في مجال علوم الحاسب تقل أهمية الشهادة الجامعية تدريجيًا في التوظيف عندما يتعلق الأمر بعلوم الحاسوب فشركات مثل جوجل بدأت تهتم بالخبرة وتعمل على نشر شهاداتها الخاصة والتي تبلغ مدتها 6 أشهر في حال عدم وجود الشهادة الجامعية، كما أن كثيرًا من الشركات الأخرى تشترط وجود الخبرة ومعرض الأعمال بدلًا من الشهادة الجامعية للمتقدِّم. وتبلغ مدة أغلب الشهادات الجامعية في معظم البلدان 4 سنوات، وهي مدةٌ طويلةُ جدًا يذهب معظمها بالانتظار والفراغ بين الحصص الدراسية الأسبوعية وتعلم علوم ومواد قد لا يكون لها أهمية كبيرة وقد تنساها بعد التخرج هذا لم نتحدث عن قلة المقاعد الدراسية الحكومية المجانية والمنافسة الشديدة عليها أو غلاء الجامعات الخاصة مما يزيد من العوامل التي تعيق أصلًا دخول الجامعة أو اختيار التخصص الذي ترغب دراسته في الجامعة فقد تضطر من أجل الدخول للجامعة والحصول على درجة جامعية أن تدرس تخصصًا لا تحبه ولا يناسبك أصلًا وهنا الحديث يطول، على أي حال، وبما أن علوم الحاسوب مجال مرتبط بالحواسيب التي بين أيدينا فقد لجأت نسبة لا بأس بها ممن يرغبون التخصص في المجال بتعلم المعلومات المطلوبة من مصادر خارجية لا علاقة لها بالجامعات الأكاديمية، دون الحاجة للدراسة الجامعية التقليدية ودخلوا سوق العمل فعليًا. ولا نريد محو أهمية الشهادات الجامعية، وذلك لأنها ما تزال تطلبها الحكومات والدول رسميًا للعمل في الوظائف الحكومية، كما لا تزال لها سمعة في الأوساط الاجتماعية على عكس من يتعلم تلك العلوم بمفرده، ولكن إذا كانت المعرفة والعمل ما يهمك فقط فحينها لا مشكلة من الخوض في المجال بعيدًا عن الدراسة الجامعية، وبذلك تكسب سنوات من عمرك بالإضافة إلى توفير الكثير من المال الذي كنت ستصرفه على الشهادة الجامعية. فمثلًا، يمكنك خلال فترة تترواح من ستة أشهر إلى سنة أن تتعلم أساسيات علوم الحاسوب وأن تبدأ العمل فيها مثلًا أن تتخصص في البرمجة وتطوير المواقع وتدخل سوق العمل وأغلب الدورات الحرة التي تعلم الاختصاص تكون مدتها ستة أشهر وحتى السنة وهي كافية لوضع قدمك على الطريق ودخول وكسب فرصة عمل. فمؤسسي أكبر الشركات التقنية في العصر الحديث، مثل مارك زوكيربيرغ مؤسس فيسبوك، وجاك دورسي مؤسس تويتر، وستيف جوبز مؤسس آبل لم يتخرجوا من الجامعات، وكذلك فهناك غيرهم الكثير من مدراء ورؤساء الشركات التقنية، ولهذا لن تكون الشهادة الجامعية عائقًا أمامك في حال أردت سلوك نفس المسار العصامي. وهنالك الكثير من المبرمجين الماهرين اليوم الذين لم يدخلوا إلى الجامعة أو درسوا اختصاصًا مختلفًا وهم يعملون في شركات كبيرة منها شركة IBM وهو لا يملك درجة في أي تخصص من تخصصات الحاسب وحتى أنه يساهم في كتابة بحث مع من درس في أروقة الجامعات. أضف إلى ذلك أنه يمكنك العمل كعامل مستقل على حسب الاختصاص الذي تجيده من اختصاصات علوم الحاسوب؛ فلو كنت مطور ويب محترف فيمكنك تطوير المواقع الإلكترونية للعملاء عبر مواقع العمل الحر مثل مستقل، ففي العمل الحر لن يسألك أحد بتاتًا عن شهادتك الجامعية وكل ما سيسألونك عنه هو خبراتك ونماذج لأعمالك السابقة نفذتها لا أكثر. أما عن فرص العمل المتوفرة في الشركات فهي تختلف باختلاف البلدان والشركات التي تريد العمل فيها، ولكنها تنضوي جميعًا تحت قسم التخصصات الذي تحدثنا فيه بصورة موسعة عن تخصصات علوم الحاسوب التي يمكن للمرء الاختصاص فيها، فمثلًا يمكنك العمل بتخصص مهندس برمجيات أو يتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي أو مطور أنظمة تشغيل …إلخ على حسب المسميات الوظيفية المتوفرة في الشركات. انظر مثلًا إلى موقع بعيد، حيث تجد فيه طلبات توظيف من شركات مختلفة حول العالم العربي، وستجد أن معظم الوظائف لا تشترط أي نوع من أنواع الشهادات، بل تشترط معرض أعمال وخبرة سابقة فقط. وتكون رواتب المتخصصين في علوم الحاسوب متعلقة بعدة عوامل منها التخصص والخبرة والأعمال المنجزة وكذلك باختلاف الشركات والأماكن والدول، لكن يمكننا القول بصورة عامة أن رواتبهم أعلى من المهندسين الآخرين، ويمكنك البحث عن المواقع التي تَعرِض لك متوسط الرواتب التي يتلقاها الموظفون حسب المهنة في بلدك ثم البحث فيها عن التخصصات السابقة لرؤية مُعدّل الرواتب في بلدك. ما الفرق بين علوم الحاسب وهندسة الحاسب؟ على عكس الشائع فلا يوجد فرق جوهري بين علوم الحاسب computer science وهندسة الحاسب computer engineering وذلك لأن الجامعات الموجودة في دول مختلفة حول العالم تتعامل مع المصطلحين بطريقة مختلفة، فتجد في بعض الجامعات وفي بعض البلدان أن التخصصين مجرد اسمين مختلفين لنفس المواد الجامعية، فمثلًا الجامعة التي تخرجت منها كان تخصصي فيها هو هندسة وعلوم الحاسوب، أي أنني درست الاثنين معًا، ولم يكن هناك فرق في المواد التي درسناها مع الجامعات الأخرى. أما في بعض البلدان الأخرى مثل الولايات المتحدة هناك فرق حيث تكون علوم الحاسب علومًا أقرب للأقسام النظرية والفهم العام لمختلف المجالات والتخصصات، بينما تركز هندسة الحاسوب بالتحديد على علوم البرمجيات Software وعلوم العتاد Hardware والعلاقات والمشاريع التي يمكن تنفيذها بالدمج بينهما، أي أن هندسة الحاسوب تخصص هندسي تقليدي أقرب للعلوم العملية من تخصص علوم الحاسوب الأقرب للعلوم النظرية المفاهيمية. ويُعَد مصطلح علوم الحاسوب مصطلحًا جديدًا نسبيًا إذ كان التركيز قديمًا على هندسة البرمجيات Software Engineering وهندسة الحاسوب Computer Engineering وشاع المصطلح بعد 2010م وصار يشمل كل هذه العلوم وأكثر. من أين أبدأ بتعلم علوم الحاسوب؟ إن كنت تفكر بالدراسة الجامعية الأكاديمية، فهي من سيرشدك للبدء ويوفر لك المواد المتسلسلة في سنوات الدراسة ويؤمن لك كل شيء خلال رحلتك في دراسة علوم الحاسب وتخصصاته أما إن كنت ممن يريد دراسة مجال علوم الحاسوب ذاتيًا والتخصص فيه دون اللجوء إلى الجامعة، فأنت في المكان الصحيح الذي سيرشدك إلى بداية الطريق. من الأفضل لك أن تبحث عن بعض الدورات المتكاملة للبدء في تعلم علوم الحاسب بدلًا من الدروس المتفرقة، فمن الصعب على طالب جديد لا يعرف شيئًا في المجال أن يدخل فيه مباشرةً ويتعلم ما يحتاج إليه من دروس في كل مادة وتخصص من تلك المواد والتخصصات، بينما الدورات المتكاملة تكون مجهزة وكاملة وفق خطة معينة من متخصصين. عملت أكاديمية حسوب على توفير دورة متكاملة عن أساسيات علوم الحاسب هي دورة علوم الحاسوب وهي دورة شاملة مدتها عشرات الساعات حول علوم الحاسوب بدءًا من أبسط الأساسيات وصولًا إلى الخوارزميات وهياكل البيانات والبرمجة وقواعد البيانات وتطوير الويب وإدارة الخوادم، كما أنها تحت التوسيع والتحديث المستمر، ومن أبرز ميزاتها أن هناك من يتابع سَيْرَك ويجيب على أسئلتك على امتداد الدورة وليست فقط مجرد فيديوهات. ستكون مؤهلًا بعد الدورة من التخصص والغوص في إحدى مجالات علوم الحاسب التي تحبها وتريد تعلمها وقد وفرت الأكاديمية بعد دورة علوم الحاسب دورات أخرى إن أحببت الاختصاص في مجال البرمجة وتطوير البرمجيات لإكمال طريقك وستكون جاهزًا لدخول سوق العمل وبدء الكسب مما تعلمت خلال فترة قصيرة لا تتجاوز السنة بناءً على همتك وعزيمتك. وإذا وصلت إلى مرحلة أنت جاهزٌ فيها لتَعلّم البرمجة، فيمكنك قراءة الدليل الشامل لتعلم البرمجة باستخدام المصادر العربية ففيه أبرز المصادر العربية المتوفرة في الشبكة لتعلم البرمجة. كما يمكنك البحث في الشبكة عن سلاسل فيديوهات أو كتب لتُعلّمك تخصص علوم الحاسب بأي لغةٍ تجيدها، وجوجل مليءٌ بالنتائج عن ذلك كما أن أكاديمية حسوب تعمل جاهدًا على توفير مراجع عالية الجودة لتساعدك في ذلك، فتابع دومًا قسم المقالات البرمجية وقسم الكتب البرمجية. خاتمة وصلنا إلى نهاية هذا المقال بعد أن اطلعنا على أبرز علوم الحاسب وماهية التخصصات الموجودة فيه، ولا تنسَ أن هذا المقال مجرد مقدمة وسيكون عليك صَرْف العديد من الساعات لتتعلّم هذا المجال وتغوص فيه بصورة أعمق. وصحيح أن تعلم علوم الحاسوب قد يكون صعبًا في البداية للوافدين الجدد عليه، ولكن النتيجة مثمرةٌ جدًا حيث يمكنك استخدام أحد أبرز العلوم في العصر الحديث وأهمها لأي غرض أو هدف تريده، سواء كان ذاك الهدف شخصيًا أو ماديًا بهدف الكسب والرزق. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، فلا تتردد بطرحه في التعليقات ونسعد بمشاركتنا تجربتك، أرجو لك التوفيق والسداد! اقرأ أيضًا دليلك الشامل لتعلم البرمجة دليل شامل عن تحليل تعقيد الخوارزمية المرجع الشامل إلى تعلم لغة بايثون ما هي فوائد تعلم البرمجة؟ مدخل إلى الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة3 نقاط

-