لوحة المتصدرين

المحتوى الأكثر حصولًا على سمعة جيدة

المحتوى الأعلى تقييمًا في 09/06/24 في كل الموقع

-

السلام عليكم اريد ان اعرف متي استطيع ان ابدا حل ال برروبلم سولف و ماذا سوف احتاج لكي استطيع تطوير نفسي في هذه المهاره ؟2 نقاط

-

انا تعلمت MERN stack هل لازم اكون مطور في devOps هل في شركات يكون احسن وهل من افضل انا اكمل في تعلم تطبيقات ويب موبايل او اكتفي ب MERN وادخل مجال devops ??1 نقطة

-

السلام عليكم هي البيانات ده هتحديد نوع المرض الا موجود في المريض والا بتحديد المربض ده عندو مرض ام سليمه ؟ heart.db والا بحديد الشخص عندو مرض والا الا1 نقطة

-

السلام عليكم بسجل علي github بس بيبعد رسال عبار عن كود بس الكود ده مش بيجي عندي علي جميل مع العلم انا الرساله كانت بتجي اقبل كده فا هل فيه مشكله عندي في جميل؟1 نقطة

-

السلام عليكم هو لو انا اتعلمت نظام لينكس بيقي كده اتعلم نظام ويندوز ؟1 نقطة

-

هناك أوامر مشتركة بين منفذ الأوامر (التيرمنال) الخاص بأنظمة التشغيل مثل ls و mkdir والموجودة أيضًا في MacOS. أما code فالأمر ليس جزءًا أساسيًا من أي نظام تشغيل، بل هو اختصار لفتح محرر الأكواد Visual Studio Code من سطر الأوامر، ولكي يعمل الأمر، يجب عليك تثبيت Visual Studio Code والتأكد من أنه تم إضافته لمتغيرات البيئة ويتم ذلك بشكل تلقائي إفتراضيًا. بالطبع هناك أوامر مختلفة لكل نظام مثلاً نستخدم sudo في لينكس لتنفيذ الأمر بصلاحيات مسؤول. وكل نظام له طابعه الخاص وطريقة مختلفة في التعامل معه، كبداية واجهة النظام مختلفة في كل منهم ونظام الملفات وإدارة البرامج. لكن فهمك لنظام تشغيل منهم يزيد من فهمك وقابليتك على استخدام الأنظمة الأخرى خلال فترة قصيرة من الإنتقال إليها، ولينكس يحتاج منك الكثير من التدخل بسبب الحرية التي يوفرها لك، على عكس الأنظمة الأخرى، بالتالي في حال استوعبت طريقة استخدامه ستصبح باقي الأنظمة أسهل بالنسبة لك.1 نقطة

-

طيب الاومر الا زي ls و code و mkdir داومر موجود في لنيكس بس بس انا بسخدم الاوامر ده في VScode باشغل عادي بس اجاي استخدمهم في Command prompt مش بشغل ازي مع انا VScode موجود في Windows1 نقطة

-

انا بتظهرليا الرساله ده عندي تسجيل الدخول Incorrect username or password. مع العلم ان اسم المستخدم وكلمه السر صح1 نقطة

-

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اذا كان Github اخبرك انه ارسل رساله علي الجيميل فيجب ان تكون وصلت لك ولكن قد تتاخر من دقيقه الي خمس دقايق اذا انتظرت اكثر من ذلك ومع ذلك لم تصل الرساله فأحيانا يتم تصنيف رسائل GitHub كرسائل غير مرغوب فيها ويتم نقلها إلى مجلد الـ "Spam". افحص هذا المجلد في بريدك الإلكتروني للتأكد من أن الرسالة لم تصل هناك. ويجب ايضا التاكد من عنوان البريد الالكتروني انه صحيح ثم طلب اعاده ارسال الرساله مره اخري من الجيت هاب اذا استمرت المشكله فاذا يجب التواصل مع الدعم الفني لل Github لتوضيح المشكلة. قد تكون هناك مشكلة مؤقتة في إرسال الرسائل من جانبهم.1 نقطة

-

السلام عليكم! الآن في القسم الخاص بهيوجو وأوشكت على الانتهاء منه بحمد الله هل يجب عليا بعد الانتهاء منه الدخول في آخر قسم " قسم الموقع الأخباري"؟ لكي أنتهي من الدورة لكي أنتهي من الدورة؟ وأيضا أود شكر جميع المدربين وكل من شارك في هذا الأكاديمية ودعهم الانهائي لي، فشكرا أيها المدربون وشكرا فريق حسوب بالكامل! وسؤال خارجي بعض الشيئ: هل عندما أنتهي من الكورس أن أقوم باسترجاع الأموال بدون البحث لي عن عمل أو حتى يتم إغلاق الكورس؟ (فقط استفسار) شكرا!1 نقطة

-

تستطيع الإنتهاء من 4 مسارات ثم التقدم للإختبار والحصول على الشهادة وسيتم إختبارك في تلك المسارات فقط، لكن لتحقق استفادة بالطبع أرجو منك إنهاء كامل الدورة ورفع المشاريع العملية على GitHub. وطالما تم دراسة الدورة فلم لم يعد متاح استرداد قيمتها بطبيعة الحال، لأنه تم الاستفادة من محتواها.1 نقطة

-

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نظام لينكس ونظام ويندوز هم نظامان تشغيل مختلفان، يعني كل واحد له طريقته الخاصة في العمل. إذا تعلمت نظام لينكس، مش معناه أنك اتعلمت ويندوز، لأن كل واحد له شكل مختلف وطريقة تشغيل البرامج الخاصة به. لكن إذا فهمت كيف يشتغل نظام لينكس، هيسهل عليك فهم ويندوز، لأنك بتكون اكتسبت مهارات عامة عن كيفية عمل الأنظمة (زي إدارة الملفات، تشغيل البرامج، التعامل مع الأوامر).1 نقطة

-

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته, لقد قمت بشراء كورس الذكاء الاصطناعي قبل شهرين تقريبا ولم استطع البدأ في الدراسة لضروف خاصة. هل يمكنني البدأ الأن للحصول على الشهادة ؟ شكرا1 نقطة

-

اين يتم استعمال lunix في mern stack يعني مافائدة تعلمها1 نقطة

-

لا يوجد وقت محدّد للبدء في حلّ المشاكل البرمجية فيمكنك البدء في أي وقت تريد فلا يشترط ذلك أن تكون لديك خبرة سنوات لكن يفضل أن تبدأ عندما تكون لديك أساسيات في البرمجة والرياضيات، لكن يمكنك أيضا البدء بحل المشاكل البسيطة في البداية. ما تحتاجه في البداية يمكن تلخيصه إلى التالي: تعلم الأساسيات: حاول إتقان لغة برمجة مثل بايثون، جافا. يجب فهم البيانات الأساسية (مثل القوائم، المصفوفات، والمجموعات وغيرها). وهذه المهارة تُكتسب من خلال الاستمرارية في حلّ المشكلات تلو المشكلات، من الطبيعي أن تظهر لك صعبة في البداية لكن لا يجب أن تستسلم، فالبرمجة مشوارها طويل، وهذه المهارة تأتي مع الوقت وتنمو. كما أنصحك بتعلّم مهارة التفكير النقدي ومحاولة تحليل المشكلة من زوايا مختلفة قبل البدء في حلّها ثم القيام بكتابة خطوات الحل قبل البدء في البرمجة مباشرة وتعلم الخوارزميات وطريقة كتابتها واستخداماتها. يمكنك الاطلاع على هذا النقاش من هنا:1 نقطة

-

مرحبًا، هناك مستويات مختلفة من المسائل البرمجية التي تساعدك على تطوير مهاراة ال problem solving. بالتالي كبداية كل ما ستحتاجه هو معرفة جيدة بإحدى اللغات البرمجية، و هذا يعني معرفة بأساسياتها و ليس بأطر عمل و مكتبات كبيرة فيها. بعد أن تحقق ذلك يمكنك بدء محاولات حل بعض المسائل البسيطة على المواقع المختلفة التي توفر مسائل لتطوير هذه المهارة، يمكنك البدء بمواقع تقدم مسائل بسيطة مثل HackerRank و HackerEarth. بعد أن تتقن المسائل البسيطة المبنية على كود بسيط و تفكير فقط و بدون استعمال خوارزميات يمكنك البدء بتعلم الخوارزميات و بنى المعطيات. هناك الكثير من المصادر لتعلم ذلك، أكاديمية حسوب تقدم دورة علوم الحاسب الذي تساعدك في تحقيق هذا. بعد تعلم هذه الأمور يمكنك البدء بحل المسائل المعقدة أكثر و التي تعتمد على استعمال هذه الخوارزميات بشكل ذكي، يمكنك الانتقال إلى مواقع تقدم مسائل أكثر صعوبة مثل CodeForces. كما أنه يجب عليك التحلي بالصبر و تكريس وقت كافٍ لتحقيق ذلك، فقد تستغرق أحيانًا ساعات لحل مشكلة ما. كنصيحة لطريقة الحل للمسائل بشكل عام، ابدأ بفهم المسألة بشكل دقيق، ما هو الدخل و ما هو الخرج المتوقع، و ما هي الحالات الخاصة التي يمكن أن تظهر. بعدها قم بالانتقال إلى العمل باستعمال قلم و ورقة لتدوين ملاحظات حول المسألة، و التفكير في حلول ممكنة. لا تقم بالتفكير بالكود نهائيًا في المرحلة الأولى، فحل أي مشكلة يتم بفكرة و الكود هو مجرد ترجمة لهذه الفكرة لا أكثر. بالتالي عليك التركيز على حل الفكرة و هنا تقوي مهارة ال problem solving، أما في حال قمت بالتفكير بالكود بشكل مباشر فسيكون من الصعب عليك حل المسائل المعقدة. تحياتي.1 نقطة

-

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بالفعل ستجد في البداية الأمر صعب حين تقوم بتطبيق ما تعلمته على مشاريع كبيرة ومعقدة و أيضا حينما تحاول إستذكار الأمور و محاولة تطبيقها لذلك الأمر طبيعيا لا تقلق ويجب عليك محاولة التدريب كثيرا لإكتساب خبرة أكثر و تطوير مهاراتك. والخبرة ليست بالسنوات وليست بأعداد المشاريع بل هي تحسب فعليا بالأمور التي تستطيع تنفيذها و طريقة تنفيذها على أفضل حال . والمشاكل التي واجهتها وقمت بحلها فمن الممكن أن تعمل مشاريع كثيرة ولا تكتسب منها خبره لصغر تلك المشاريع أو عدم إستخدام الكثير من المميزات بها و لكن مشروع واحد يوازي جميع تلك المشاريع إذا كانت به العديد من المميزات و إستخدامك لأمور متقدمة به . ولكن هذا ليس نصيحة لترك المشاريع بل هي مفيدة في بداية مسارك المهني حيث يجب وضع تلك المشاريع في ال CV الخاص بك أو ال portfolio ليقوم الناس بتقيمك من خلالها . وإذا كنت تريد التوجه لمجال تعلم الآلة والذكاء الإصطناعي فإن تطوير الواجهات البرمجية لن يكون مفيدا كثيرا . يمكنك مع نفسك إنشاء مشاريع بسيطة لتدريب نفسك على حل المشكلات و كتابة الأكواد ولكن لا يفضل التعمق بها إذا لم تكن ستحتاجاها. ويمكنك التقديم على مشاريع عمل حر حينما ترى نفسك مؤهلا لذلك ونصيحة لك لا تتقدم على مشروع ترى أنك لن تستطيع إنجازه فهذا سيسبب في إعطاء تقيمات سلبية لك مما ستؤثر على حسابك و إختيار أصحاب المشاريع لك . ويفضل في مجال تعلم الآلة والذكاء الإصطناعي عموما أن تعمل في وظيفة في شركة أو حتى تدريب حاليا و ذلك حتى يكون لديك شخص يتابعك ويوجهك و أيضا سيكون لك الوصول للكثير من البيانات و الأدوات التي من الممكن أن تكلفك مبلغا كبيرا كعمل حر . و أيضا العمل الحر لن تعرف إذا كنت تسير في الإتجاه الصيح أم لا أو هل تنفيذك للأمور تم بشكل جيد أم لا لذلك كما أخبرتك يفضل أن يكون هناك من يقوم بتوجيهك ومتابعة ومراجعة عملك .1 نقطة

-

و عليكم السلام من الافضل ان تعمل على مشروع و تقوم بانشاء Frontend له. و هذا سوف يعزز عندك مهارة البرمجة و يمكنك من معرفه اكواد جديدة و مشاكل جديدة. و كل ما تحل المشاكل تزداد مهارتك فى البرمجة اكثر. يمكنك عمل مشروع او اثنين باستخدام تعلم الالة و الواجهات الامامية. و لاكن اهتم اكثر بجانب تعلم الالة. اما بالنسبة لللتعلم العميق: فيمكنك تعلمها بجانب شغلك فى المشاريع و من الافضل الا تضغط على نفسك. خذ وقتك فى التعلم. و يمكنك البدء فى التقديم على شغل و بعد الانتهاء من المشاريع و تعلمك للمهارات فهذا يعزز سيرتك الذاتية بما فيها من مشاريع و مهارات تكفى للتقديم على وظيفة او تدريب. بالتوفيق1 نقطة

-

1 نقطة

-

يتطور مع الوقت مفهومنا لتوزيع المسؤوليات بين أعضاء الفرق المسؤولة عن تطوير المنتجات الرقمية، فسواءً كنت مبرمجًا أو مدير أنظمة قد تستفيد من تطبيق ممارسات DevOps أي إدارة العمليات Development Operations) لتحسين المنتج النهائي ولتطوير طريقة عملك ورفع الإنتاجية. في هذا المدخل الشامل ستتعرف المبادئ الأساسية لممارسات DevOps وخارطة الطريق لتعلم DevOps هذا المجال الشيق واحترافه. ما هو DevOps؟ كلمة DevOps هي اختصار لكلمتي التطوير Development، والعمليات Operations وتشير إلى الممارسات التي تهدف لدعم تطوير وتشغيل المنتجات الرقمية بمختلف أنواعها، سواءً لتسريع عملية التطوير أو لرفع جودة المنتج وصولًا لتسهيل عملية تشغيله ونشره وتوصيله للمستخدمين ثم مراقبة أدائه الفعلي وعمله، حيث كانت هذه الأعمال والمسؤوليات سابقًا موزعة على فريقين منفصلين -سنتعرف عليهما في الفقرة التالية- ما أثر على كفاءة عمل هذه الفرق وخلق مشاكل سنتعرف عليها في الفقرات القادمة. قد تتساءل، ما هي وظيفة DevOps ومن هما فريق التطوير وفريق العمليات؟ هدف DevOps الأساسي مساعدة من يتبنى تلك العمليات على رفع السرعة والكفاءة والإنتاجية في تطوير التطبيقات وبرمجتها، ففي السابق كانت تلك العمليات التي يتضمنها DevOps موزعة بين فريقين، وهما فريق التطوير المسؤول عن كتابة شيفرة البرنامج وتطويره والمحافظة على جودة الشيفرة المصدرية له، وينتهي دور الفريق عند ذلك، والفريق الآخر هو فريق العمليات المسؤول عن استلام النسخة الجديدة من البرنامج من فريق التطوير ونشرها وضبطها ضمن بيئة الإنتاج، سواء بربط وتوفير الوصول للخدمات الخارجية التي يعتمد عليها البرنامج، وحتى إعداد البرنامج نفسه في تلك البيئة وتشغيله، ووصولًا مراقبة عمل البرنامج خلال مرحلة الإنتاج والحفاظ على الأداء ومستوى الوصول العالي للبرنامج، ثم إعلام فريق التطوير بأي مشاكل تحدث أثناء التشغيل تتطلب التطوير على البرنامج لإطلاق نسخة جديدة منه. تركز مهام DevOps على زيادة التعاون بين هذين الفريقين بما يخدم كل منهما ويؤدي بالنهاية لرفع جودة وكفاءة البرنامج النهائي، أي إلغاء الفصل التام السابق بين مهام الفريقين ليتشارك كلاهما ببعض المسؤوليات والمعلومات التي تُحسّن تصميم التطبيق وإطلاقه وترفع كفاءته خدمةً للمنتج النهائي، ويمكنك التعرف على المراحل التي يمر بها المطور لتبنّي ممارسات DevOps من مقال رحلة المطور عبر DevOps. لماذا أتعلم DevOps؟ بعد أن ينتهي فريق التطوير من تحضير نسخة جديدة من المنتج الرقمي تنتهي مسؤوليته هنا، وتمرر النسخة الجديدة إلى فريق العمليات الذي يباشر بتحضير ما يلزم لنشرها للمستخدمين، لكن ماذا لو اكتشف فريق العمليات أثناء ذلك مشكلة في تلك النسخة؟ ففي هذه الحال يجب إخبار فريق التطوير بذلك كي يعدلوا على النسخة. عملية استلام النسخة ومحاولة نشرها واكتشاف الخطأ ثم إخبار فريق التطوير به تأخذ وقتًا وتحتاج لتواصل فعال لتوضيح المشكلة لكلا الفريقين، لذا يبدو أن هناك عملًا مشتركًا بين الفريقين، يبدأ منذ انتهاء تطوير نسخة جديدة من المنتج الرقمي وصولًا لنشرها ومراقبة عملها، هنا تأتي ممارسات DevOps المختلفة والتي لها علاقة بالتعاون بين المطور والمسؤول عن تشغيل المنتج، فتزيد من سرعة توصيل المنتج وترفع من جودته، كما تساعد كلا الفريقين في زيادة الإنتاجية عبر أتمتة الكثير من أعمال تسليم النسخة الجديدة من المنتج وفحصها واكتشاف الأخطاء مبكرًا وصولًا إلى نشرها، وذلك بإزالة الحاجز الذي كان موجود مسبقًا بين المطور ومسؤول العمليات. وللاطلاع أكثر على أهداف DevOps يمكنك قراءة مقال ما هي الغاية من DevOps؟. تعلم DevOps: الأساسيات سواء كنت ضمن فريق المطورين أو العمليات وتتبع ممارسات DevOps هناك بعض الأساسيات الواجب على كلا الفريقين الاطلاع عليها وتعلمها لزيادة سهولة التعاون والتواصل مع الفريق الآخر ومناقشة حلول المشكلات، يمكنك التعرف أكثر على استراتيجية DevOps من مقال ما المقصود بـ DevOps؟، والاطلاع على نموذج التفكير الذي ولّد تلك الممارسات على من مقال محاكاة عقلية DevOps. انضم لاحقًا مفهوم الأمان Security إلى ممارسات DevOps ليصبح مجموع تلك الممارسات مجتمعة تُعرف باسم DevSecOps (اختصارًا لعبارة Development Security Operations)، فبدلًا من النظر إلى نواحي الأمان للتطبيق كمرحلة أخيرة دُمج ذلك المفهوم منذ بداية عملية التطوير، كالاهتمام بطرق الاستيثاق من مستخدمي البرنامج أو تشفير البيانات المُخزنة وضمان تواصل البرنامج بقنوات مشُفرة مع الخدمات الأخرى لحماية البيانات المرسلة وغيرها من الممارسات التي يمكنك القراءة عنها وعن المفهوم بشكل عام من سلسلة مقالات تعرف على devopssec والبدء بالمقال ما هي DevSecOps؟. البنية التحتية البنية التحتية infrastructure هي مجموع المكونات الفيزيائية والافتراضية التي تدعم تطوير ونشر وعمل التطبيقات البرمجية، وتتألف المكونات الفيزيائية من الخوادم التي سنتعرف عليها في الفقرة التالية، وأجهزة التشبيك وأجهزة تخزين البيانات وكل الأجهزة الفيزيائية الداخلة في عمل التطبيقات البرمجية، والمكونات الافتراضية هي البرمجيات التي يتعامل معها التطبيق أو يعتمد عليها، لذا فالبنية التحتية هي جزء أساسي من ممارسات DevOps، فهي تخدم عملية التطوير والنشر والتوسيع للتطبيق. أساسيات الشبكات نحتاج لربط الحواسيب والأجهزة مع بعضها سواء لمشاركة البيانات أو للاستفادة من خدمات الأجهزة الأخرى، ويتم ذلك بربطها بشبكة معًا، لذا اطلاعك على أساسيات عمل شبكات الحاسوب لك كمطور عندما تطور برنامجًا يقدم خدمة أو يستفيد من خدمات أخرى عبر الشبكة، وأساسي إذا كنت ضمن فريق العمليات حيث تعتمد مهامك على إدارة الشبكة بين الخدمات وتوفير الوصول إليها وتطوير تصميم الشبكة لخدمة عمل البرنامج. يوجد عدة أنواع من الشبكات سواء من ناحية مكان تلك الأجهزة كالشبكات المحلية LAN أو الواسعة WAN كشبكة الانترنت، كما يوجد العديد من التجهيزات الخاصة بالوصل بين الأجهزة كالمبدلات Switches والموجّهات Routers، وطريقة الوصول للأجهزة عبر الشبكة تتبع عدة بروتوكولات أشهرها بروتوكول IP (اختصارًا لبروتوكول الإنترنت Internet Protocol) والذي يحدد عنوانًا مميزًا لكل جهاز على الشبكة يمكن الأجهزة من التخاطب فيما بينها، ويمكنك التعرف على أساسيات أخرى والقراءة أكثر عن الأفكار المذكورة في مجال شبكات الحاسوب من سلسلة مقالات أساسيات الشبكات. أساسيات الخوادم الخوادم servers هي كل جهاز أو برنامج يقدم خدمة لعميل، وما يميزه هو القدرة على الاستجابة لكمية مرتفعة من الطلبات، مما يتطلب توفر الموارد الكافية للخادم لأداء عمله كسعة ذاكرة كبيرة او معالج قوي، وسواء كنت مطورًا أو تعمل خصوصًا ضمن فريق العمليات ستحتاج للتعامل مع تلك الخوادم وإعدادها وفهم متطلباتها وطرق التعامل معها، بدءًا من إعداد نظام التشغيل على جهاز الخادم مرورًا بضبط إعداداته لاستضافة الخدمة كتوصيلها بالشبكة وتشغيلها. عملت أكاديمية حسوب على ترجمة أفضل مرجع لتعلم الخوادم وإدارتها وهو كتاب دليل إدارة خوادم أوبنتو. قد تحتاج في هذه النقطة إلى تعلم نظام التشغيل لينكس والتعامل مع سطر الأوامر فيه إن لم تكن تستعمله من قبل لأنه النظام الشائع والأكثر انتشارًا في إدارة الخوادم وتعلمه أساسي لكل من يريد تعلم DevOps ودخول المجال، وهو ما سنذكره في القسم الآتي. وظيفة الخوادم تعتمد معظم البرامج المطورة على التكامل مع خدمات أخرى خارجية لإتمام عملها، فمثلًا تحتاج البرامج لتخزين البيانات واسترجاعها فتعتمد على خادم تخزين قواعد البيانات، أو يعتمد على خادم الويب لإدارة الوصول إليه عبر الويب، والعديد من أنواع الخدمات الأخرى التي يختص بها كل خادم على حدى وسنتعرف على بعض أنواعها في الفقرات التالية. لغات البرمجة في الخوادم تقتصر عملية تنفيذ الأوامر يدويًا ضمن الخادم على المهام البسيطة والتي تُنفذ لمرة واحدة عادةً، لكن أتمتة العمليات على الخادم تتطلب كتابة برامج تعيد تنفيذ المهام المتكررة، ومن تلك اللغات باش Bash وبايثون Python وروبي Ruby وغو Go وغيرها من اللغات والتي يمكنك التعرف عليها وعلى وظيفتها ضمن الخادم من مقال أفضل 5 لغات برمجة لـ DevOps. خوادم الويب يختص خادم الويب بإدارة الوصول للملفات أو التطبيقات على الخادم من قبل العملاء، فهو المسؤول عن تحديد الملف مثلًا الذي يطلبه العميل وإرسال إليه، أو تحديد تطبيق الويب الذي يحاول العميل طلبه وتنفيذه وإرسال النتيجة للعميل، حيث يتم التواصل بين خادم الويب والعميل الذي يطلب تلك الخدمة عبر البروتوكول الشهير HTTP، ومن أشهر استخدامات خادم الويب هو استضافة تطبيقات ومواقع الويب، ومن أشهر خوادم الويب هما خادم أباتشي Apache وإنجن إكس Nginx، ويمكنك الاطلاع أكثر على خادم الويب واستخداماته من مقال مدخل إلى خادم الويب. خوادم قواعد البيانات يختص خادم قواعد البيانات في إدارة تخزين واسترداد البيانات التي تحتاجها التطبيقات الأخرى، فيركز على سرعة وسهولة جلب تلك البيانات بكفاءة عالية وتوفير مزايا للاستعلام ودمج وتنفيذ الحسابات لاستخلاص المعلومات التي يحتاجها التطبيق، فمثلًا ضمن تطبيق ويب للتسوق يتم تخزين بيانات المنتجات وأسعارها وبيانات الطلبات ضمن خادم قاعدة البيانات، وعندما يحتاج تطبيق الويب لجلب أي معلومة ما يسأل خادم قاعدة البيانات عنها، ومن أشهر الخوادم هي MySQL و MongoDB و Postgres، ويمكنك التعرف أكثر على قواعد البيانات من مقال التعامل مع قواعد البيانات. أنواع خوادم أخرى: SSH و Mail و Reverse Proxy إن أردت تعلم DevOps فستحتاج إلى التعامل مع العديد من الخوادم الأخرى، أشهرها خادم SSH والتي تسمح لك بالدخول إلى سطر الأوامر لخادم بطريقة آمنة ويمكنك التعرف عليه أكثر من مقال العمل مع خواديم SSH: العملاء والمفاتيح، وقد يحتاج تطبيقك لإرسال البريد الإلكتروني حيث تفوّض خادم إرسال البريد الإلكتروني Mail Server بتلك العملية، وقد تحتاج أحيانًا لتوزيع الطلبات القادمة إلى خادم معين على عدة خوادم من نفس النوع لتخفيف الحمل عليها، هنا يأتي دور خادم الوكيل العكسي Revese Proxy Server لإدارة التواصل بين العميل وعدة خوادم أخرى، ومن أشهر الخوادم لذلك هي Apache و Nginx. نظام تشغيل لينكس أنظمة التشغيل هي برامج تدير العتاد والبرامج الأخرى التي تعمل على جهاز الحاسوب، لذا واحدة من المهارات الأساسية لك كمطور أو عضو في فريق العمليات DevOps هي التعرف على مكونات نظام التشغيل وطرق التعامل معه لإدارة البرامج وعملها سواء أثناء تطوير البرنامج أو في بيئة الإنتاج، ومن أشهر أنظمة التشغيل نظام لينكس Linux وهو نظام تشغيل مفتوح المصدر يستخدم في معظم الأجهزة والخوادم وحتى حواسب سطح المكتب، ويتوفر منه عدة نسخ يتم تخصيصها لفئة مختلفة من المستخدمين تسمى توزيعات Distributions، لذا فمن المهم التعرف على نظام التشغيل لينكس، ويمكنك البدء بالتعرف على مكوناته وأشهر التوزيعات وطريقة تثبيته من مقال ما هو نظام التشغيل لينكس؟. ويمكنك دومًا الرجوع إلى قسم لينكس ففيه عشرات المقالات المفيدة والذي خصصناه لمن يريد تعلم DevOps بادئ الأمر، وننصح أيضًا بكتاب سطر أوامر لينكس. أساسيات سطر الأوامر يمكنك التخاطب مع أنظمة التشغيل والبرامج عبر الواجهة الرسومية GUI لتشغيل البرامج وضبط الإعدادات وغيرها، لكن هذه الواجهة موجهة للمستخدمين العاديين، لذا دورك كمطور أو عضو من فريق العمليات في DevOps يفرض التعامل مع نظام التشغيل والبرامج لتنفيذ مهام متقدمة لا يمكن أو من الصعب تنفيذها باستخدام الواجهة الرسومية، وهذا هو دور سطر الأوامر وهو استقبال الأوامر من المستخدم وتنفيذها، سواء كانت تلك الأوامر موجهة لنظام التشغيل أو لتنفيذ وضبط برنامج معين يوفر سطر الأوامر مزايا تزيد من كفاءة وقدرة العمليات الممكن تنفيذها. يمكنك من سطر الأوامر تنفيذ البرامج وتمرير المعاملات لها وربط نواتج تنفيذها مع بعضها لتنفيذ مهمة أعقد، ويمكنك من سطر الأوامر إدارة نظام التشغيل نفسه وضبطه، وإدارة الملفات والمجلدات، فقد تحتاج لتنفيذ تلك العمليات بنفسك يدويًا عبر سطر الأوامر، خصوصًا عند إدارة الخوادم فغالبًا لا توفر معظم الخوادم واجهة رسومية فهي موجهة للمختصين فقط كفريق DevOps من مطورين وأفراد عمليات، ويمكنك التعرف على أساسيات سطر الأوامر وأنواعه المختلفة ضمن أنظمة التشغيل من مقال مدخل إلى طرفية لينكس ومقال ما هو سطر الأوامر ؟. تعلم DevOps: التعمق في المجال تطرقنا في القسم السابق المواضيع الأساسية التي يجب على كل مهندس DevOps تعلمها حتى الاحتراف فهي من بدهيات المجال، وسنتطرق في القسم التالي إلى المواضيع الاختصاصية المتقدمة التي ينتقل إليها من يريد تعلم DevOps بعد تعلم الأساسيات وبذلك يطلق عليه مختص DevOps أو مهندس DevOps خبير. الخوادم الافتراضية Virtual Servers والحاويات Containers بدلًا من تخصيص جهاز فيزيائي مخصص لكل خادم نحتاجه، أو لكل نوع نظام تشغيل مختلف نريد تثبيته يمكننا تقسيم الجهاز الواحد إلى عدة أجهزة افتراضية نتعامل معها كما لو كانت أجهزة حقيقية منفصلة بمواردها وأنظمة تشغيلها وبيئتها، لتسهل بذلك عملية نشر البرمجيات أو إعداد البيئة لكل خدمة أو مهمة نريد تنفيذها ضمن ممارسات DevOps، ويوجد العديد من التقنيات والطرق لتقسيم موارد الجهاز وعزلها عن بعضها سنتعرف على كل منها في الفقرات التالية. الحوسبة الافتراضية VM يعتمد مبدأ الحوسبة اعتمادًا على الأجهزة الافتراضية Virtual Machine على تقسيم جهاز الحاسوب بتوزيع العتاد بين الأجهزة الافتراضية، حيث يملك كل خادم افتراضي نظام التشغيل الكامل الخاص به وجزء مخصص له من العتاد Hardware. الخوادم الافتراضية VPS الخادم الافتراضي الخاص VPS (اختصارًا للعبارة Virtual Private Server) هو بيئة افتراضية معزولة خاصة على جهاز فيزيائي معين، ليبدو كأنه خادم منفصل معزول ببيئة وعتاد خاص، بينما قد تتشارك عدة خوادم افتراضية الجهاز نفسه، يفيد ذلك في تقسيم الجهاز الواحد إلى عدة أجهزة منعزلة لاستضافة الخدمات المختلفة أو لتوزيعها على مستخدمين مختلفين. الحاويات containers الحاويات هي طريقة لتحديد البيئة ونظام التشغيل والاعتماديات التي يحتاجها برنامج ما بمعزل عن نظام التشغيل الأساسي، وهي تقنية أخف وأصغر وأسهل بالتعامل معها من الأجهزة الافتراضية VM، حيث أنها تعمل فوق نظام التشغيل الواحد وتتشارك العتاد فيما بينها ولا يتم حجز عتاد مخصص لها، ما يقلل حجمها ويزيد من سرعة تشغيلها، وتعتبر الحاويات جزء مهم في ممارسات DevOps سواء لفريق التطوير لبناء بيئات مختلفة معزولة لاختبار عمل التطبيقات أو لفريق العمليات لنشر تلك الحاويات وإدارتها وتوسيعها، ويمكنك التعرف عليها أكثر من مقال أبرز المفاهيم التي يجب عليك الإلمام بها عن الحاويات. دوكر Docker دوكر Docker هي منصة لإنشاء وإدارة وتشغيل الحاويات، والتي باستخدامها يمكننا عزل التطبيقات مع اعتمادياتها عن نظام تشغيل الجهاز وتشغيلها على مختلف أنظمة التشغيل كلينكس وويندوز وماك، حيث تُبنى تلك الحاويات من صورة image والتي تحوي داخلها على حالة نظام ما في لحظة زمنية معينة، مثًلا يمكننا بعد تثبيت وإعداد نظام تشغيل ما ثم تثبيت الاعتماديات اللازمة لعمل تطبيق ضمنه ونسخ ملفات ذلك التطبيق وبناءه أن نحفظ تلك اللحظة الزمنية ما قبل تشغيل التطبيق كصورة في دوكر، لنتمكن بعدها من إنشاء حاوية أو أكثر من تلك الصورة لتشغيل التطبيق بداخلها، بحيث ستكون تلك الحاويات معزولة تمامًا عن نظام التشغيل وعن بعضها البعض. تفيد تلك الطريقة في حل الكثير من المشاكل، فمثلًا من الصعب تشغيل تطبيقين على نفس نظام التشغيل يعتمد كل منهما على نسخة مختلفة من اعتمادية ما والذي يؤدي لتعارض في عملها، ولكن باستخدام دوكر يمكننا بناء صورة معزولة لكل من تلك التطبيقات تحوي فقط الاعتماديات التي يريدها كل تطبيق، وبعد إنشاء حاوية لكل من تلك الصور وتشغيلها يصبح وكأنما لدينا جهازين منفصلين يختص كل منهما بتشغيل تطبيق واحد فقط، ويفيد استخدام الحاويات أيضًا في عمليات التوسيع، فمثلًا إذا كان لدينا تطبيق خادم معين يعمل بأقصى طاقة استيعابية له، فالحل يكون بعمل نسخة من ذلك الخادم على جهاز جديد آخر لتوزيع الحمل على كليهما، فهنا نستفيد من سهولة إنشاء خادم جديد آخر في دوكر عبر إنشاء حاوية جديدة فقط من صورة ذلك الخادم ليصبح لدينا خادمين يعملان معًا، وهناك العديد من الحلول الأخرى التي يسمح بها دوكر بدءًا من إنشاء بيئة افتراضية للعمل ضمنها في مرحلة التطوير، مرورًا بالمساعدة في إنشاء بيئة لاختبار أو بناء التطبيقات قبل نشرها. تعتبر دوكر من أشهر منصات إدارة وتشغيل الحاويات وتخدم في معظم ممارسات DevOps سواء من قبل فريق التطوير وخصوصًا من قبل فريق العمليات، وفي أيّ فريق كنت من المهم التعرف على تلك المنصة والتعامل معها ويمكنك البدء بقراءة مقال تعرف على Docker وبمشاهدة فيديو ما هي تقنية Docker؟. كوبرنيتيز Kubernetes توفر منصة كوبرنيتيز Kubernetes (أو اختصارًا K8s) أدوات قوية تختص في إدارة الحاويات وأتمتة عمليات النشر والتوسيع لها سواء ضمن كانت على خادم واحد أو عدة خوادم موزعة، وتوفر أيضًا أدوات أخرى لتوزيع الأحمال بين الحاويات أو لنشر التحديثات عليها مع الحفاظ على استمرار عمل تلك الخدمات، حيث يركز على مهام النشر والتشغيل للخدمات ضمن ممارسات DevOps، لذا وخصوصًا إذا كنت ضمن فريق العمليات من الضروري التعرف على هذه المنصة ويمكنك البدء بقراءة مقال مدخل إلى Kubernetes. دوكر سوارم Docker Swarm يوفر دوكر بديلًا أخف وأبسط من كوبرنيتيز Kubernetes لإدارة الحاويات يدعى دوكر سوارم docker swarm، والذي يحوي مزايا لإدارة تشغيل وتوزيع الحاويات على عدة أجهزة وتوزيع الأحمال تلقائيًا بين الحاويات، لكنه يفتقر لبعض المزايا مثل المراقبة حيث يحتاج للتكامل مع خدمات إضافية لذلك، وعملية التوسعة باستخدامه تكون يدوية على عكس كوبرنيتيز الذي يوفر تلك الميزة تلقائيًا مع العديد من المزايا المتقدمة، لذا يعد دوكر سوارم مناسبًا لحالات الاستخدام البسيطة لإدارة الحاويات والتي لا نحتاج فيها لإعداد وتثبيت أداة جديدة متقدمة مثل كوبرنيتيز. مراقبة الخوادم والتسجيل بعد إعداد الخوادم ونشر التطبيق من الضروري ضمن ممارسات DevOps مراقبة عمله من قبل كلا فريقي التطوير والعمليات، وذلك لمراقبة أي مشاكل محتملة ونشر التطويرات لها لحلها أو التغيير على البنية التحتية للاستجابة للعديد من المتغيرات والحوادث، وفي الفقرات التالية سنتعرف على طرق المراقبة للخوادم وأشهر الأدوات التي تساعدنا في ذلك. مراقبة الخوادم هناك العديد من العوامل الممكن مراقبتها أثناء عمل التطبيق، فمثلًا يجب مراقبة الموارد المستخدمة والموارد المتاحة لتجنب أي خلل في عمل الخادم ورفع أداء الخدمة وسرعتها دومًا، فيمكن ذلك من خلال مراقبة مؤشرات استخدام الذاكرة والمعالج وسعة التخزين على كل خادم، ومن العوامل الأخرى المهمة هي عدد الطلبات المرسلة إلى الخدمة والزمن الوسطي للاستجابة، فقد ترشدنا تلك المؤشرات مثلًا لتوفير عدة نسخ من الخادم نفسه تكفي لاستقبال جميع الطلبات، أو قد تشير إلى خلل ضمن البرنامج ترشد فريق التطوير إلى ضرورة تغيير الخوارزميات المستخدمة ضمن التطبيق لرفع أداءه. ومن العوامل المهم مراقبتها أيضًا هي خرج التطبيق، فكل تطبيق أو خادم يولّد خرجًا يوصف العمليات التي يقوم بها، يُطبع ذلك الخرج إلى الخرج القياسي Standard Output أو إلى ملفات سجلات Logs خاصة، يفيد قراءتها وتحليلها بالحصول على نظرة واسعة على الخوادم أثناء عملها. أشهر أدوات المراقبة توفر أنظمة التشغيل بعض الأدوات المفيدة في مراقبة النظام والبرامج العاملة ضمنه والموارد، وتوجد بعض الأدوات والخدمات الخارجية التي تساعد في مراقبة عدة خوادم معًا: أدوات نظام تشغيل لينكس، أشهرها الأداة top والتي تفيد في معاينة استهلاك كل إجرائية process تعمل حاليًا من موارد الحاسوب، وهي الموجودة افتراضيًا ضمن جميع توزيعات لينكس، وفي حال أردت تفاصيل أكثر يوجد أداة شبيهة بها تدعى htop تعرض لك معلومات مفصلة إضافية، يمكنك التعرف على تلك الأدوات وأخرى متوفرة في لينكس من مقال 4 أدوات مفتوحة المصدر من أجل مراقبة نظام لينكس. أدوات Elastic وهي حزمة متكاملة لمراقبة سجلات التطبيقات والأداء للخوادم وتعد من أشهر الأدوات استخدامًا. أداة Prometheus لتجميع بيانات المراقبة من مختلف المصادر وتخزينها ضمن قاعدة بيانات بتسلسل حدوثها الزمني، ما يمكننا من الاستعلام عن كل تلك البيانات بطريقة سهلة من مصدر واحد، وتوفر هذه الأداة العديد من المزايا المهمة لعملية المراقبة كإرسال التحذيرات بناءًا على البيانات الواردة وغيرها. أداة Grafana والتي توفر لوحة لمراقبة البيانات تحوي مخططات بيانية بالعديد من الأشكال والصيغ وأدوات سهلة للاستعلام عن البيانات الواردة من مختلف المصادر التي يمكن ربطها مع هذه الأداة مثل أداة Prometheus وغيرها. الأداة Checkmk لمراقبة الخوادم والتطبيقات، حيث يتوفر نسخة مفتوحة المصدر منها يمكنك تشغيلها مجانًا، وللتعرف على الأداة وطريقة تثبيتها وإعدادها يمكنك مراجعة المقال مراقبة خادم لينكس باستخدام أداة Checkmk. توضح الصورة التالية نموذجًا عن عمل أداة Grafana: أتمتة سير العمل عبر CI/CD تركز ممارسات DevOps على أتمتة العمليات المتكررة ابتداءً بالعمليات المساعدة لتطوير البرمجيات وصولًا لعمليات النشر، تدخل أنشطة CI/CD كجزء أساسي في ممارسات DevOps وهي ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية. التكامل المستمر والنشر المستمر CI/CD التكامل المستمر والنشر المستمر CI/CD (اختصارًا للعبارة Continuous Integration/Continuous Delivery) تدخل في صلب ممارسات DevOps حيث: التكامل المستمر: هي العمليات التي تدخل في مرحلة تطوير البرمجيات لدمج التغييرات والإضافات الصحيحة فقط ضمن الشيفرة المصدرية للتطبيق، كالتدقيق في تنسيق الشيفرة المصدرية لزيادة وضوحها وبناء نسخة من البرنامج وتنفيذ الاختبارات عليها متضمنة التغييرات الجديدة والتأكد من صحة عملها وجهوزية النسخة للنشر النشر المستمر: هي عمليات التجهيز لنشر آخر نسخة من الشيفرة المصدرية التي تنتجها مرحلة التكامل المستمر، وتتكون من بناء البرنامج وتجهيزه لبيئة الإنتاج. يمكنك التعرف أكثر على تلك العمليات من مقال مدخل إلى التكامل المستمر والنشر المستمر CI/CD، وبمتابعة الفيديو التالي: كيف نستعمل Jenkins جنكيز Jenkins هو أحد الأدوات التي تساعد في إنشاء خط pipeline للتكامل والنشر المستمر وأتمتمه جميع العمليات الخاصة بهما، حيث توفر تكاملًا مع العديد من الخدمات الأخرى باستخدام الإضافات plugins، فبدئًا من التكامل مع مستودع الشيفرة المصدرية للبرنامج سواء Github أو Gitlab وصولًا لتحضير بيئات الاختبار والنشر وتنفيذ أوامر المختلفة ضمنها، ويمكنك التعرف على طريقة تثبيته وإعداده من مقال تثبيت Jenkins على أوبنتو 18.04. أتمتة الخوادم والبنية التحتية تصل ممارسات DevOps في أتمتة وتسريع وتسهيل عمليات النشر وإدارة البنية التحتية إلى أتمتة إنشاء البنية التحتية نفسها ولا تصبح مهمة إدارة شكل البنية التحتية مقتصرًا على فريق العمليات، بل يمكن حتى لفريق التطوير المشاركة بتوصيف البنية التحتية التي يلزمها البرنامج قيد التطوير، من هنا نشأت عدة ممارسات منها توصيف البنية التحتية ضمن الشيفرة المصدرية نفسها، فيُضاف ملف خاص ضمن الشيفرة المصدرية للبرنامج يوصّف ما يحتاجه من بنية تحتية، وفي مرحلة النشر تتولى برمجيات خاصة ترجمة ملفات التوصيف تلك إلى عمليات إنشاء وإعداد البنية التحتية لها من خوادم، وتستخدم عملية الأتمتة تلك خصوصًا في البيئة السحابية، ومن الأدوات الشهيرة لذلك Terraform و Puppet و Ansible. Terraform توفر أداة Terraform المفتوحة المصدر طريقة لأتمتة عمليات إنشاء وضبط البنية التحتية في البيئات السحابية، وتقدم طريقة لتحديد النسخ المتلاحقة من أشكال البنية التحتية بشكل إصدارات يمكن التغيير بينها عند الحاجة، وتوفر تكاملًا مع الخدمات السحابية المشهورة مثل خدمات الويب لأمازون AWS. Puppet الأداة Puppet هي من الأدوات الشهيرة أيضًا لأتمتة ضبط الخوادم والبنى التحتية وتستعمل في إدارة الإعدادات والمساعدة في أتمتة الإعداد المُسبق provisioning وإعداد وإدارة البنية التحتية. يقلل التخطيط المسبق واستخدام أدوات إدارة الإعدادات مثل الأداة Puppet من الوقت المستغرق في تكرار المهام الأساسية، ويساعد على التأكد من أن الإعدادات مضبوطة بدقة، وتقوم على أساس واحد فيما بينها في جميع الخوادم والبنى التحتية. وتعمل أداة Puppet، وفق أسلوب خادم-عميل، أي أنك تحتاج لتثبيت برمجية على كل خادم تريد إدارته ليتواصل بدوره مع أداة Puppet لاستقبال أوامر المهام التي تريد تنفيذها على تلك الخوادم. ويمكنك التعرف عليها أكثر من سلسلة مقالات استخدام puppet لإدارة الخواديم. Ansible من عمليات الأتمتة المهمة التي تدخل في ممارسات DevOps هي أتمتة عمليات ضبط الخوادم التي تتكرر، فبدلًا من الدخول يدويًا إلى الخادم وضبط إعداداته عند الحاجة لإنشاء خادم جديد يمكن الاعتماد على أدوات تُنفذ عملية الضبط تلك آليًا مثل الأداة الشهيرة Ansible. أداة أنسبل Ansible من أشهر أدوات أتمتة ضبط الخوادم والتي تمكننا من وصف خطوات تنفيذ مهمة أو ضبط ما للخادم لمرة واحدة ثم إعادة تنفيذها على خادم أو أكثر آليًا، ما يوفر الوقت اللازم لضبط الخوادم ويقلل الأخطاء، فمثلًا يمكنك ترقية نظام التشغيل أو إعداد حسابات المستخدمين والصلاحيات لهم أو نشر تطبيقك أو ترقية قاعدة بيانات على خادم أو بيئة افتراضية أو أكثر عن طريقها دون الحاجة للدخول يدويًا إلى كل منها على حدى وتكرار تنفيذ نفس المهام، ومن أهم مزايا أنسبل أنه لا يحتاج لأي إعداد أو تثبيت لبرامج على الخادم، حيث يتصل ويدخل إلى الخادم ببساطة عبر اتصال SSH لإعدادها تمامًا كما لو كنت تُنفذ تلك المهام يدويًا، ويمكنك التعرف على طريقة تثبيته من مقال كيفيّة تثبيت وضبط Ansible على Ubuntu 18.04. وكما تتميز أنسبل بتوفر المكونات الجاهزة modules لها والتي تحوي على إعدادات مسبقة يمكنك تثبيتها وتنفيذها مباشرة دون الحاجة لكتابتها بنفسك، وللتعرف أكثر على هذه الوحدات وطريقة التعامل معها يمكنك قراءة مقال مدخل إلى وحدات Ansible. خارطة طريق تعلم DevOps إليك خارطة طريق كاملة من الدخول في مجال DevOps حتى احترافه، ومهما كان دورك في عملية صناعة البرمجيات ستستفيد من بعض أو كل هذه المجالات في تطوير كفاءة وسرعة عملك: سوق العمل لديك عدة خيارات وتخصصات عمل في مجال DevOps، كلها تتعلق بالممارسات التي ذكرناها من إدارة للبنية التحتية إلى تطوير أدوات تساعد الفرق التي تعمل على تطوير المنتج ومنها: مهندس DevOps: ستكون مسؤولًا عن التخطيط والتطوير للأدوات المستخدمة في ممارسات DevOps، مثلًا قد يطلب منك تجهيز آلية للاختبار والتوصيل المستمر CI/CD، أو الإشراف على عمليات الأتمتة الخاصة بإصدار نسخ جديدة من المنتج، أو تجهيز نظام مراقبة أداء وأخطاء للمنتج تساعد فرق التطوير والعمليات وحتى الإدارة. مهندس نظم سحابية Cloud Engineer: ستكون مسؤولًا عن إدارة وتطوير الخوادم في بنية سحابية خدمةً للمنتج الرقمي، وإيجاد حلول للمشاكل التقنية التي قد تحدث، كتوسيع النظام حسب الحاجة وزيادة وثوقية وأمان ومرونة النظام بشكل عام، أو قد يطلب منك نقل نظام من استضافة عادية على خادم واحد إلى نظام سحابي للاستفادة من مزاياه، أو تقديم الاستشارات والحلول المتعلقة بتخطيط وإدارة البنية التحتية لنظام ما. ختامًا تعرفنا في هذا الدليل على مفهوم DevOps والممارسات المتعلقة به، كما تعرفنا على الأساسيات المتعلقة به من بنية تحتية وخوادم بأنواعها، والتقنيات المستخدمة كالخوادم الافتراضية والحاويات وأشهر أدوات إنشاءها وإدارتها، كما تعرفنا على عدة أدوات وتقنيات تفيد في أتمتة مختلف المهام في عملية تطوير المنتج الرقمي، كأدوات أتمتة سير عملية التطوير والتوصيل عبر CI/CD وصولًا لأتمتة تحضير وتجهيز البنية التحتية اللازمة للتشغيل. مهما كان دورك في عملية تطوير المنتجات الرقمية فستجد في ممارسات DevOps ومفاهيمها الأساسية ما يساعدك على رفع سرعة تطوير المنتج وجودته وكفاءته، كما ستجد فيها ما يساعدك لرفع انتاجية عملك وكفاءته، فقد تستفيد منها كمطور لتساعدك على أتمتة بعض الأعمال اليدوية كالاختبار وتحضير بيئة تطوير محلية، أو كمسؤول عمليات في أتمتة الكثير من مهام النشر والمراقبة والتحضير لنشر المنتج، أو حتى كمدير منتج لزيادة انتاجية وكفاءة فريق العمل المسؤول عن منتجك وتوفير مراقبة تفيدك في اتخاذ قرارات حول تطوير المنتج. اقرأ أيضًا لماذا تعد DevOps الاستراتيجية التقنية الأكثر أهمية اليوم تحليل حمض DevOps النووي محاكاة عقلية DevOps1 نقطة

-

تقوم بإنشاء حساب في الجيت هب ثم تقوم بإنشاء مشروع جديد علي حساب الجيت هب تقوم فتح cmd نافذة الأوامر في الويندوز او terminal في لينكس في مكان ملفات المشروع الذي تريد رفعه علي الجيت هب قم بإنشاء مشروع جيت عن طريق الأمر git init ثم تقوم بإضافة الملفات إلي مشروع الجيت بالأمر التالي git add . ثم تضيف رسالة عن التغير أو التعديل أو الإضافة التي قمت بيها في المشروع بالأمر التالي git commit -m "commit message" ثم تقوم بإنشاء branch جديد git branch -M main ثم تقوم بربط المشروع علي جاهزك المحلي بالمشروع الذي قمت بإنشاءه علي الجيت هب بالأمر التالي git remote add origin https://github.com/github-username/repo-name.git ثم تقوم برفع مشروعك من الجهاز المحلي إلي الجيت هب git push -u origin main ويمكنك أستخدام برنامج مثل Github Desktop بدل من أستخدم ال cmd1 نقطة

-

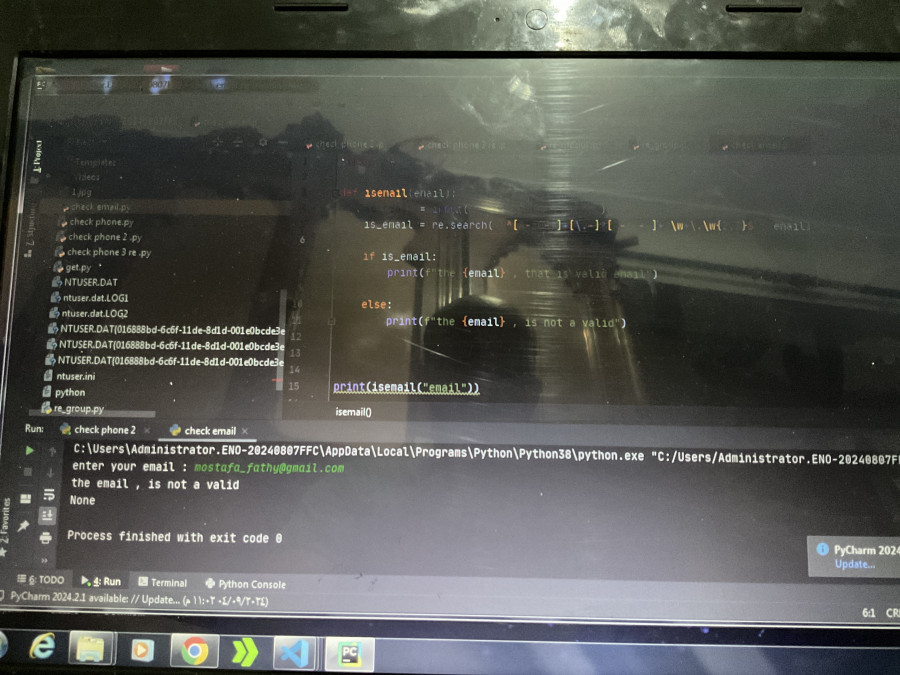

إلى الآن، تعرفنا في هذه السلسلة من الدروس على أساسيات التعامل مع أنواع البيانات، المُتغيرات، الجمل الشرطية، وحلقات التكرار for و while. وقد أصبح لديك الآن المعلومات الكافية لبرمجة برامج مُتوسطة قد تحتوي على مئات الأسطر البرمجية، وقد حان الوقت لتتعرف على الدوال لكي تجعل مُهمة إعادة استخدام أجزاء من شيفرتك أكثر سهولة ومرونة، كما ستتعرف على بعض من الدوال المُعرفة مُسبقا في لغة بايثون. للتذكير: جميع الشّيفرات التّي تبدأ بعلامة <<< يجب أن تنفّذ على مفسر بايثون. الدوال الدّالة في البرمجة كاسم المتغيّر يُمكنك استدعاؤها عند الحاجة لكنّ المتغير لا يحمل سوى قيمة واحدة، أمّا الدّالة فتحمل شيفرة مستقلة وقد تكون هذه الشيفرة جملة شرطية أو جملة طباعة أو حلقة تكراريّة أو كل ما سبق. وتُستعمل الدوال أساسا لتجنب تكرار شيفرة عدة مرات، فمثلا لنقل بأنّك كتبت شيفرة للجمع بين عددين ثم بعد ذلك أردت أن تجمع عددين آخرين وهكذا، إذا حاولت تكرار الشيفرة سيكون الأمر مُتعبا جدا خاصة إذا كانت الشيفرة التي تكررها طويلة جدا، لذلك فلغات البرمجة توفر الدوال. لنعتبر بأنّ طباعة جملة "Hello" هي الشيفرة التّي تحملها الدّالة، انظر المثال التّالي: >>> def say_hello(): ... print "Hello" ... >>> say_hello() Hello أولا قمنا بإنشاء الدّالة say_hello في السّطر: def say_hello(): النّقاط الثّلاثة التّي تظهر بعد ذلك السّطر تعني بأن مُفسر بايثون ينتظر مدخلات أخرى، لذلك ندخل شيفرة الطّباعة (تذكر بأن هذه هي الشيفرة الأساسيّة) بعد مساحة بيضاء (أربع مسافات). بعد إنشاء الدّالة سيرجع المفسّر إلى حالته الطّبيعية، بدون أي مُخرجات، وذلك لأنّنا يجب أن نستدعي الدّالة لكي تُنفّذَ الشّيفرة التّي بداخلها، والاستدعاء يكون بكتابة اسم الدّالة مع قوسين: >>> say_hello() ما رأيناه قبل قليل هو كيفية تعريف دالة، كيفية وضع شيفرة داخلها ثم كيفية استدعائها لتنفذ الشيفرة. يُمكن أن نجعل الدالة تُعيد قيمة دون تنفيذ أي شيفرة (رغم أنّها تُنفذ شيفرة الإرجاع)، انظر المثال التالي: >>> def x(): ... return 4 ... >>> x() 4 ما فعلناه هو أنّنا قُمنا بجعل الدالة قيمة عوضا عن أن تُنفذ شيفرة ما، أي أنّنا استخدمنا الدالة x كمُتغير عادي يحمل قيمة مُحدّدة. قد تسأل نفسك، ما فائدة الأمر؟. الأمر مُفيد جدا إذا كان برنامجك كبيرا، بحيث يُمكنك استعمال الدوال كقيمة مُخرجة بعد عدة عمليات. مثلا، إذا كان لديك برنامج يطلب من المُستخدم مُدخلا (كاسمه أو كلمة مروره) وتُريد التحقق من مُدخله وإجراء عمليات عليه، فاستعمال المُتغيرات هنا ليست فكرة جيدة وذلك لأنّ الشيفرة ستكون صعبة التعديل. عوضا عن ذلك يُمكنك أن تقوم بالعمليات على المدخل داخل دالة ثم بعد ذلك تجعل الدالة تحمل القيمة التي ترغب بها في النهاية. دورة تطوير التطبيقات باستخدام لغة Python احترف تطوير التطبيقات مع أكاديمية حسوب والتحق بسوق العمل فور انتهائك من الدورة اشترك الآن ملاحظة حول تسمية الدوال رغم أنك تستطيع تسمية الدوال بأحرف صغيرة وكبيرة معا، من المُفضل تسمية الدالة بأحرف صغيرة والفصل بين كل كلمة والأخرى بمحرف "_". المعاملات Parameters من مُميزات الدوال أنّك تستطيع أن تُعطيها مُعاملات عند تعريفها، وأن تُعطي القيم لهذه المُعاملات إما عند تعريف الدالة (المعاملات الافتراضية) أو لاحقا. لتفهم أكثر، انظر المثال التالي: >>> def say_hello(name): ... print 'Hello', name ... >>> say_hello('Abdelhadi') Hello Abdelhadi >>> say_hello('Hsoub Academy') Hello Hsoub Academy كما ترى لقد قُمنا بتعريف الدالة say_hello مع مُعامل name ووضعنا داخلها جملة طباعة لتطبع Hello متبوعا بقيمة العامل name بعدها قُمنا باستدعاء الدالة وأسندنا للعامل name قيمتين مُختلفتين، وقد كانت النتائج مُختلفة، يُمكنك أن تستدعي نفس الدالة مع معاملات مُختلفة لعدد غير محدود من المرات. يُمكنك كذلك أن تقوم بتعريف دالة مع أكثر من معامل، إليك مثالا على دالة لإعادة مجموع عددين : >>> def add_numbers(n1, n2): ... return n1 + n2 ... >>> add_numbers(3,4) 7 إذا قُمنا بتعريف دالة مع معامل فلا بد أن نقوم بتعيين قيمة العامل عند الاستدعاء وإلا فسيرجع مُفسر Python خطأ كالتّالي: >>> say_hello() TypeError: say_hello() takes exactly 1 argument (0 given) الأمر نفسه يحدث إذا عينت عددا أكثر من العوامل المُفترض، مثلا أن تعطي للدالة say_hello مُعاملين أو أكثر. يُمكنك أن تقوم بوضع قيمة افتراضية لمُعامل في سطر تعريف الدالة: >>> def num(n1, n2 = 10): ... return n1 + n2 ... >>> num(3) 13 يُمكن أن تستعمل هذه الطريقة لعرض خطأ للمُستخدم إذا نسي إدخال المُعاملات. >>> def say_hello(name = '| Error! Check the line that calls the function'): ... print 'Hello', name ... >>> say_hello() Hello | Error! Check the line that calls the function يُمكنك كذلك أن تقوم بعدة عمليات مع الدوال، وإليك قائمة ببعض هذه العمليات: تعريف دالة داخل دالة أخرى بما أن الدوال عبارة عن أجزاء من الشيفرة فتستطيع أن تقوم بإنشاء دالة أخرى أو عدد من الدوال داخل الدالة الواحدة، انظر المثال التالي: >>> def say_hello(name): ... def hello(): ... return 'Hello ' ... print hello() + name ... >>> say_hello('Abdelhadi') Hello Abdelhadi كما ترى أعلاه القيمة Hello ما هي إلا القيمة التي أرجعتها الدالة hello المعرفة بداخل الدالة say_hello. استدعاء دالة داخل دالة أخرى هذا الأمر بسيط، فقط استدع الدالة داخل دالة أخرى وستعمل كلتا الدالتان عند استدعاء الدالة الأم: >>> def say_hello(name): ... print 'Hello', name ... >>> def print_hello(): ... say_hello('Abdelhadi') ... >>> print_hello() Hello Abdelhadi في المثال أعلاه قُمنا باستدعاء الدالة say_hello من داخل الدالة print_hello. إسناد دالة لمتغير تستطيع أن تُنشئ دالة وتقوم بإسنادها لمُتغير بالطّريقة التالية: >>> def say_hello(name): ... print 'Hello', name ... >>> s = say_hello >>>> s('Abdelhadi') Hello Abdelhadi إسناد دالة كمعامل لدالة أخرى قلنا مُسبقا بأنّه يمكن للدالة أن تتصرف كمتغير وذلك عندما نجعلها ترجع قيمة بالجملة return. وهذا يعني بأنّنا نستطيع أن نسند للدالة دالة أخرى. >>> def say_hello(name): ... print 'Hello', name ... >>> def get_name(): ... return 'Abdelhadi' ... >>> say_hello(get_name()) Hello Abdelhadi إرجاع دالة داخل دالة أخرى يُمكنك أيضا أن تستعمل الجملة return لإرجاع دالة داخل دالة أخرى عوضا عن إرجاع قيمة ما، انظر المثال: >>> def get_hello(): ... return 'Hello Abdelhadi' ... >>> def say_hello(): ... return get_hello() ... >>> print say_hello() Hello Abdelhadi ستلاحظ بأنّ الدالة say_hello تحمل قيمة الدالة get_hello، وذلك لأنّنا أرجعنا هذه الأخيرة داخل الدالة say_hello. إسناد عدد لا نهائي من المعاملات لدالة ما لنقل بأنّك تريد أن تقوم بإنشاء دالة تطبع جميع المُحتويات (المُعاملات) التي تُدخلها دون الحاجة إلى تحديد كل معامل على حدة. يُمكنك أن تقوم بالأمر بما يُسمى مُعامل طول المُتغير أو Variable-length argument وذلك كالتالي: >>> def print_arguments(*args): ... print args ... >>> print_arguments(2, 4, 8, 'Abdelhadi', 'Hsoub Academy') (2, 4, 8, 'Abdelhadi', 'Hsoub Academy') المُتغير args عبارة عن صف (Tuple) من القيم، وبالتالي فإنك تستطيع أن تتعامل معه بحلقة For. يُمكن أن تستخدم أي اسم نريده لهذا المعامل، وعموما يعتبر الاسم args* تقليدا بين مُبرمجي بايثون. لاحظ أن الاختلاف بين المعامل العادي والمعامل في المثال أعلاه هو النجمة في البداية. تستطيع أن تجعل المُعاملات قاموسا عوضا عن صف بحيث تُرجع الدالة القاموس الذي يحتوي على اسم المعامل وقيمته، وذلك كالآتي: >>> def print_keyword_args(**kwargs): ... print kwargs ... >>> print_keyword_args(name = 'Abdelhadi', website = 'Hsoub Academy', n = 3) {'website': 'Hsoub Academy', 'name': 'Abdelhadi', 'n': 3} لاحظ بأنّ اسم المُعامل يبدأ بنجمتين هذه المرة، وهذا النوع من المُعاملات يسمى مُعاملات الكلمة المفتاحية Keyword Arguments لأنها ترجع قاموسا مفاتيحه هي أسماء المعاملات التي تختارها أنت وقيم المفاتيح هي قيم المعاملات. المتغيرات المحلية والمتغيرات العامة Local variables and Global variables المتغيرات المحلية هي المتغيرات التي نقوم بإنشائها داخل دالة، أما المتغيرات العامة فهي التي ننشئها خارج الدالة. يُمكنك أن تصل إلى المتغيرات العامة في أي مكان من برنامجك، على خلاف المُتغيرات المحلية التي ستتمكن من الوصول إليها فقط داخل الدالة، انظر المثال التالي: >>> def say_hello(): ... name = 'Abdelhadi' ... print 'Hello', name ... >>> say_hello() Hello Abdelhadi >>> print name Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> NameError: name 'name' is not defined قُمنا بتعريف المُتغير name داخل الدالة say_hello وبعدها حاولنا الوصول إليه خارج الدالة، ما أدى إلى خطأ مفاده بأن مُفسر بايثون لم يتعرف على المُتغير. يُمكن أن نجعل المتغير name عامًا بإضافة الكلمة global قبله (عليك أن تقوم بهذا قبل إسناد قيمة للمُتغير)، انظر المثال التالي: >>> def say_hello(): ... global name ... name = 'Abdelhadi' ... >>> say_hello() >>> print name Abdelhadi نُلاحظ بأنّنا استطعنا الوصول إلى المُتغيّر name خارج الدالة التي عُرّفَ بها. تطبيق سنضرب مثالا بالبرنامج الذي أنشأناه في درس التعابير الشرطية والإزاحات. print 'Hello User, this is a basic sign up/login Program' username = raw_input('Enter your username please: ') password = raw_input('Enter the your password please: ') password_verification = raw_input('Verify password: ') if password == password_verification: print 'You have Successfully Signed up! \n' username_sign_in = raw_input('Enter your username please: ') password_sign_in = raw_input('Enter your password please: ') if username_sign_in == username and password_sign_in == password: print 'You have Successfully Signed in!' else: print 'username or password do not match! Please try again!' else: print 'The password and the password verification do not match! Please try again' سنركز على شيفرة التحقق من المُستخدم وكلمة المرور: if username_sign_in == username and password_sign_in == password: print 'You have Successfully Signed in!' else: print 'username or password do not match! Please try again!' إذا أردنا أن نستخدمها لأكثر من مرة في برنامجنا فعلينا أن نضعها داخل دالة. def user_logged_in?(username_sign_in, username, password_sign_in, password): if username_sign_in == username and password_sign_in == password: return True else: return False يُمكنك استخدام الدالة في أي مكان من الشيفرة: def is_user_logged_in(username_sign_in, username, password_sign_in, password): if username_sign_in == username and password_sign_in == password: return True else: return False new_password = raw_input('Enter new username: ') new_username = raw_input('Enter new password: ') print 'Ok!' password = raw_input('Hello again, Enter your username: ') username = raw_input('Enter username\'s password: ') print is_user_logged_in(username, new_username, password, new_password) الدالة is_user_logged_in تقوم بمُقارنة كلمتي المرور واسمي المُستخدم فإن كانا متطابقين فستصبح قيمة الدالة True أما إن لم تتوافق القيم فإنّ الدالة تحمل القيمة False ويُمكنك الآن استخدام الدالة مع الجمل الشرطية في أي مكان من برنامجك دون الاضطرار لإعادة كتابة شيفرة التحقق كل مرة. كما أنّ التعديل على الشيفرة بسيط جدا، فالتّعديل من مكان واحد (الدالة) يكفي يطبّق على جميع الأماكن الأخرى (أمكنة استدعاء الدالة). الدوال المعرفة مسبقا تُوفر بايثون دوالا مُعرفة مُسبقا، وقد تعاملنا مع كثير منها في الدروس السابقة، وإليك بعض الدوال المُفيدة التي توجد مُسبقا بلغة بايثون. print: دالة الطّباعة التي استخدمناها أكثر من مرة لطباعة القيم في سابق الدروس. Int: دالة تحويل القيم إلى عدد صحيح، مثال: >>> int(5.5) 5 str: دالة تحويل القيم إلى سلسلة نصيّة String: >>> str(True) 'True' وتُستعمل كثيرا لجمع سلسلة نصية بقيمة من نوع آخر بالعامل + (إذا لم تستخدم هذه الدالة فسيعرض لك مُفسر بايثون خطأ يُفيد بأنّك لا تستطيع جمع قيمتين من نوعين مُختلفين): >>> print 'ABC' + str(122) + str(False) ABC122False abs: دالة للحصول على القيمة المُطلقة Absolute Value لعدد ما (إذا كان موجبا فهو العدد نفسه، وإذا كان سالبا فمُقابله): >>> abs(3) 3 >>> abs(-3) 3 len: دالة لقياس عدد عناصر قائمة أو عدد أحرف سلسلة نصية. >>> a = ['Abdelhadi', 'Dyouri', 'Academy', 'Hsoub'] >>> b = 'Hello' >>> len(a) 4 >>> len(b) 5 min: دالة لتحديد أقل قيمة بين قيمتين أو أكثر. >>> min(4, 5, 7, 88, 3, 2) 2 max: دالة لتحديد أقل قيمة بين قيمتين أو أكثر. >>> max(4, 5, 7, 88, 3, 2) 88 range: لتوليد قائمة بأعداد بين قيمة المعامل الأول وقيمة المُعامل الثاني: >>> range(0, 11) [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] >>> range(0, 11, 3) [0, 3, 6, 9] raw_input: دالة للحصول على مُدخل نصي من المُستخدم، يُمكنك أن تسند هذا المُدخل إلى مُتغير. >>> def say_hello(name): ... print 'Hello', name ... >>> say_hello(raw_input()) Abdelhadi Hello Abdelhadi كما قُلنا سابقا، فإنك تستطيع أن تقوم بإسناد دالة كمعامل لدالة أخرى، وهذا ما فعلناه في المثال أعلاه، إذ مررنا الدالة raw_input ليكون معاملا للدالة say_hello. تمارين تمرين 1 اكتب برنامجا للحصول على قيمة من المُستخدم وتحويلها إلى قيمة عددية. تمرين 2 اكتب دالة لطباعة جملة لعدد من المرات، واترك للمُستخدم حرية اختيار عدد مرات التكرار (مُساعدة: استعمل الدالة raw_input للحصول على قيمة من المُستخدم) تمرين 3 اكتب دالة للجمع بين عددين يُدخلهما المُستخدم. تمرين 4 بَرمِجْ آلة حاسبة بسيطة تقوم بالجمع، الطّرح، الضرب والقسمة. إليك طريقة العمل: احصل على قيمة العدد الأول من المُستخدم. احصل على قيمة العدد الثاني. حول القيمتين النصيتين إلى قيمتين عدديتين. احصل على العامل الرياضي (*، /، - أو +) من المُستخدم. استخدم الجمل الشرطية لإجراء العملية المُناسبة (إذا كان المُدخل + فقم بالجمع). ترجمة -وبتصرف- من الكتاب Python Practice Book لكاتبه Anand Chitipothu.1 نقطة

.thumb.png.2e9e1027641c00ec79df544e3308495c.png)