-

المساهمات

64 -

تاريخ الانضمام

-

تاريخ آخر زيارة

المعلومات الشخصية

-

النبذة الشخصية

طالب ماجستير في تقينات الويب، مهتم في المواضيع التقنية والذكاء الصنعي والعلامات التجارية والاقتصاد عمومًا، أسعى لمشاركة أفكاري وتجاربي من خلال الكتابة وذلك للمساهمة في تطوير المحتوى العربي وتحسينه.

آخر الزوار

7473 زيارة للملف الشخصي

إنجازات Mohamed Lahlah

عضو نشيط (3/3)

47

السمعة بالموقع

-

حسام أحمد3 بدأ بمتابعة Mohamed Lahlah

-

Ali Ahmed39 بدأ بمتابعة Mohamed Lahlah

-

Majidj Saeed بدأ بمتابعة Mohamed Lahlah

-

تبنى مديرو الشركات والمستهلكون في السنوات الأخيرة وجهات نظر متباينة حول جودة المنتج، إذ تشير العديد من الدراسات الاستقصائية الحديثة إلى مدى اتساع فجوة إدراك الجودة بين عقل المستهلك والحقيقة. ومن أجل سدّ هذه الفجوة، لجأت العديد من الشركات إلى الأساليب الترويجية لتحسين صورتها أمام عملائها واستعراض قوة منتجاتها وجودتها. تتجلى هذه الجهود في اتجاهين؛ الاتجاه الأول: وهو التركيز الأكبر على جودة الإعلانات والمحتوى والكلمات والموضوعات المراد إيصالها للمستهلك، مثل الموثوقية والمتانة والاتقان. فعلى سبيل المثال، تعلن شركة فورد Ford لصناعة السيارات على أن "الجودة هي الميزة الوظيفة الأولى في سيارتها". الاتجاه الثاني: هو الانتقال إلى الضمان الحقيقي للجودة وبرامج خدمات ما بعد البيع. فمثلًا، تقدم كرايسلر Chrysler ضمانًا لمدة خمس سنوات أو 80467 كيلو متر (أي 50000 ميل)؛ في حين أن بعض الشركات الأخرى تقدم خدمات ما بعد البيع بطريقة أخرى، إذ تتعهد شركة Whirlpool Corporation مثلًا بأن الأجزاء لجميع الموديلات ستكون متاحةً لمدة 15 عامًا؛ أما شركة Hewlett-Packard المعروفة بالاختصار HP، فتمنح العملاء ضمان خدمة وقت التشغيل بنسبة 99٪ على أجهزة الحاسوب الخاصة بها. إن معرفتنا في كيفية تصور المستهلك للجودة، ستُفيدنا في الإدارة الفعالة للأفراد في الشركة، ومع ذلك، نادرًا ما نستطيع العثور على المقالات الأكاديمية الواضحة لتطبيق هذا الأمر. نسعى في هذا الطرح أن يدرك الجميع مدى أهمية الجودة المدركة ليس فقط الأكاديميون، وإنما المسوقون ومديرو العلامات التجارية، وكذا مديري التسويق ومديري الاتصالات التسويقية أيضًا، وذلك لكي يستكشفوا هذا المفهوم بعمق ويستثمر في تعزيز وتطوير جودة المنتج المتصورة في عقول العملاء. وعمومًا، عند تطوير منتجات أو خدمات ذات جودة عالية، غالبًا ما تفشل الشركات في مراعاة مجموعة من الأسئلة وهي: كيف يحدد العملاء الجودة؟ لماذا يطالبون فجأةً بجودة أعلى مما كانت عليه في الماضي؟ ما هي أهمية الجودة العالية في خدمة العملاء؟ كيف يمكن ضمانها بعد البيع؟ تبدو هذه الأسئلة للوهلة الأولى عادية، إلا أن الإجابات ليست سهلة، ولكن بمجرد إجابتنا عليها، سنستطيع بناء معلومات أساسية حول كيفية إنشاء برنامج جودة فعال يحركه العميل. ويجب ألا ننسَ أن العملاء هم بمثابة الحكم النهائي للجودة في السوق. ما هي الجودة المدركة Perceived Quality حاول العديد من الباحثين تحديد تعريف مفهوم الجودة المدركة. فمثلًا، يرى زيتامل بأن الجودة المدركة هي "حكم المستهلك على الامتياز العام للمنتج أو تفوقه"، كما يعتقد بأن من خصائص الجودة المدركة هي: تختلف الجودة المدركة عن الجودة الحقيقة. صفة عالية المستوى ومجردة أكثر من كونها إحدى ميزات منتج معين. تُعَد تقييمًا عامًا وتشبه الحالة الموقفية تجاه منتج ما. حكم يُتخذ عادةً على منتج ضمن مجموعة مستحضرة من المنتجات Evoked Set. أما أكار Aaker فيرى بأن تعريف الجودة المدركة هو "تصور العميل للجودة الشاملة أو تفوق المنتج أو الخدمة فيما يتعلق بالغرض المقصود منها بالمقارنة مع البدائل". وبالرغم من وجود الكثير من التعريفات من العديد من الباحثين، إلا أن كل تعريف له معنى مشترك؛ أي أن جودة المنتج المدركة هي تصور المستهلك للمكونات الإجمالية للمنتج، بمعنى الخصائص الملموسة وغير الملموسة. ويمكن أن تشمل أيضًا الأداء والميزات والموثوقية والتوافق والمتانة، وإمكانية تقديم خدمة ما بعد البيع، والجماليات وما إلى ذلك؛ كما يرى أكار بأن الجودة المدركة تختلف عن الجودة الفعلية Real Quality للمنتجات والخدمات. علاقة الجودة المدركة مع شكل المنتج يختلف تصور المستخدم لجودة المنتج وطريقة فحصه لها عن طريقة فحص الحكومات ومنظمات الجودة العالمية، مثل المنظمة الدولية للتقييس International Organization for Standardization، ويشار إليها بأيزو ISO، وذلك إشارةً إلى شهادات الجودة الخاصة بها، إذ تفحص هذه المنظمات الجودة من خلال فريق هندسي مختص، والذي يقيس معايير نجاح المنتج وفشله في الاختبارات المتنوعة، وفي تحقيق وظيفته الأساسية، وقيم التسامح مع النتائج الخاصة به، ودقة الأبعاد، وتحليل العيوب الهيكلية والعديد من الأمور الأخرى. أما المستهلك فله طريقة أخرى لفحص الجودة، فعندما يذهب إلى السوق لشراء منتج ما، فلن يجلب معه مسطرةً لمعرفة ما إذا كانت أبعاد المنتج صحيحة، كما تنص المواصفات الموجودة على غلاف المنتج أو في الدليل الإرشادي، ومن المحتمل ألّا يحكم بوعي على مكون معين أو تفاصيل المنتج الدقيقة، وسوف يحكم غريزيًا على الجودة الإجمالية للمنتج بناءً على نظرة سريعة على المنتج ربما لمدة 10 إلى 15 ثانية. وإذا كان المستهلك مهتمًا فعلًا بمعرفة المزيد عن المنتج، فعندها سيحاول التفاعل معه بقدر ما يسمح له مسؤول المتجر. بعد ذلك سينتقل لإلقاء نظرة على منتجات مماثلة للموازنة، وأخيرًا، سيقرر أي المنتجات سيشتري. في الحقيقة، يمكن أن يتأثر حكمهم دون وعي بسبب الاختلالات الصغيرة أو الخدوش والعيوب الأخرى الموجودة في المنتج أو الغلاف (العبوة)، مما يؤدي إلى تعميم هذا التصور على جميع المنتجات الأخرى للعلامة التجارية. ولتوضيح الفكرة أكثر، لنأخذ هذا المثال التالي: لدينا عبوتان مخصصتان لتعبئة المياه، لنلقِ عليهما نظرةً في الصورة التالية نلاحظ بأن المنتجين لهما نفس وظيفة تخزين المياه، وأنهما متشابهين في الحجم، ولكن كيف سيحكم العملاء على الجودة من خلال الشكل؟ إذا دققنا النظر في زجاجة المياه البيضاء، فسنُلاحظ وجود خط أسفل الزجاجة. ينتج هذا الخط عن طريقة الإنتاج التي تتبعها الشركة وغالبًا ما يمكن تفاديها، غير أن هذا الخط يمكن أن يُشعر المستهلك بأن الزجاجة تتكون من مكونين على عكس مظهر الزجاجة الأرجوانية التي توحي بأنها تتألف من مكون الواحد. في الواقع، إن هذا الخط يكسر الاستمرارية البصرية Visual Continuity للزجاجة وسيؤثر على جمالية الزجاجة وتصميمها، فبالرغم من إمكانية أن تكون وظيفتها -حفظ الماء- فعالة جدًا، إلا أن المستهلك يمكن أن يرى ذلك عيبًا فيها، ومن جانب آخر نلاحظ أن العبوة الأرجوانية لديها مظهر متسق وانسيابي. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ بأنه يمكن أن يكون ملمس الزجاجة البيضاء اللامعة أملس ومختلف عن الزجاجة الأرجوانية ذات الملمس الخشن، بالتالي يمكن أن يعطي ذلك شعورًا بالجودة، كما يمكن أن يمثل هذا السطح اللامع إشارةً للمتانة المنخفضة، وذلك لأن السطح اللامع يمكن خدشه بسهولة أكبر من السطح غير اللامع، كما أن الخدوش ستكون أكثر وضوحًا عليه. وبالتالي يمكن أن يهتم العملاء أيضًا بقدرة الزجاجة على إبقاء المياه باردة -أو ساخنة- لأطول فترة زمنية ممكنة؛ وفي هذه الحالة، سيكون الحفاظ على درجة حرارة المياه جانبًا من جوانب وظائف المنتج. وبالرغم من صعوبة تقدير ذلك بمجرد النظر إلى الزجاجة في المتجر، إلا أن تغيير لون العبوة الأرجواني إلى الأزرق الفاتح مع إضافة صور كرات ثلجية على العبوة يمكن أن يعزز من تصور العميل لجودة العبوة، ألا تتفق معي في ذلك؟ في الحقيقة تختلف طريقة ملاحظة الجودة بحسب المنتجات والمستهلكين والصناعة، ولكل حالة لها طريقة معينة في إظهار جودة منتجها وتميزها عن منافسيها، فطريقة تفاعل المستهلكين مع المنتج الصناعي تختلف عن طريقة المنتج العادي، ويجب أخذها في الحسبان عند تطوير أي نوع من المنتجات أو الخدمات. تختلف الطريقة التي تدمج بها كل شركة الجودة المدركة في منتجاتها، لكن الطريقة التي تؤثر بها على المستخدم النهائي متشابهة جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجودة المدركة لها تأثير كبير على تجربة المستخدم ويمكن أن يجعلها أكثر إمتاعًا إذا أُخذت بالحسبان مُبكرًا في مراحل تطوير المنتج. تؤثر الجودة المدركة كثيرًا على الطريقة التي يرى بها المستخدمون منتجًا معينًا وحتى علامة تجارية، مما يجعل منتجًا أو علامةً تجاريةً معينةً تبرز عن منافسيها. وتضيف الجودة المدركة الكثير من الفوائد للشركات والعلامات التجارية لنستعرض بعضًا من هذه الفوائد في الفقرة التالية. أهمية الجودة المدركة للمنتجات والخدمات هناك تعطش سائد لإظهار أن الاستثمار في قيمة العلامة التجارية Brand Equity سيؤتي ثماره، بالرغم من صعوبة ربط الأداء المالي بأي أصل غير ملموس (سواءً تعلق الأمر بالأشخاص أو التكنولوجيا أو قيمة العلامة التجارية)، إلا أن الشركات مع ذلك استثمرت في تعزيز قيمة العلامة التجارية وانتشرت هذا الأمر في العديد من الشركات الأخرى، مما استدعى انتباه الباحثين لهذا الأمر ليبدأوا بعد ذلك في دراسة جدوى استثمار الشركات في تعزيز قيمة العلامة التجارية. ومن بين الباحثين، كان هنالك الباحث ديفيد أكار David Aaker الذي اهتم بهيكلة طريقة الاستثمار في قيمة العلامة التجارية ونشر العديد من الأبحاث والكتب، ومن هذه الكتب، كتاب "بناء علامات تجارية قوية Building Strong Brands". شرح ديفيد في هذا الكتاب كيف يمكن للجودة المدركة أن تساعد في تعزيز ربحية الشركات والعلامات التجارية من استعراضه لثلاث دراسات جاء فيها: أظهرت الدراسة الأولى التي تستخدم قاعدة بيانات PIMS (البيانات السنوية التي تقيس أكثر من مئة متغير لأكثر من 3000 وحدة عمل) أن الجودة المدركة هي أهم مساهم في عائد الشركة على الاستثمار Return On Investment، ولها تأثير أكبر من الحصول على حصة سوقية أكبر، أو الاستثمار في البحث والتطوير، أو زيادة نفقات التسويق. بل يمكن أن تساهم الجودة المدركة في ربحية الشركة جزئيًا من خلال تحسين الأسعار وزيادة الحصة السوقية. كشفت دراسة أخرى مدتها خمس سنوات أجراها كلايس فورنيل وزملاؤه في المركز القومي لأبحاث الجودة بجامعة ميشيغان على 77 شركة في السويد، ووجدوا بأن الجودة المدركة كانت الدافع الرئيسي لرضا العملاء، والذي بدوره له تأثير كبير على زيادة العائد على الاستثمار. أظهرت الدراسة الثالثة والتي شملت 33 شركة مدرجة في البورصة على مدى أربع سنوات، أن الجودة المدركة كان لها تأثير على ربحية السهم والعائد على الاستثمار عليه. نظرت الدراسة في شركات مثل American Express و AT&T و Avon و Citicorp و Coke و Kodak و Ford و Goodyear و IBM و Kellogg’s و 23 شركة أخرى حققت لها العلامة التجارية للشركة قدرًا كبيرًا من المبيعات والأرباح. وعمومًا، يمكن تلخيص أهم فوائد الجودة المدركة على الشكل التالي: 1. زيادة هوامش الأرباح والمبيعات نظرًا لزيادة الجودة المدركة في أعين وعقول المستهلكين، فستكون أكبر ، وعندها يمكن رفع أسعار أرباح المنتجات بالمقارنة مع المنافسين بدون أن نرى أي تذمر من المستهلكين، في الحقيقة، يمكن أن يفسر المستهلكون بأن زيادة الأسعار لمصلحتهم في المستقبل من خلال إعادة استثمار الشركة في مراكز البحث والتطوير لصناعة منتجات جديدة تعزز من جودة حياة العملاء. 2. قوة العلامة التجارية والحصة السوقية قد تؤدي جودة المنتج المتصورة إلى قوة العلامة التجارية وحصة السوق المهيمنة لنتأمل الشكل التالي. نلاحظ من الشكل التالي بأن رواد الأعمال وأصحاب الشركات لديهم إحساس واضح باحتياجات ورغبة مجموعة محددة من العملاء، فهم ينتجون المنتجات ويقدمون الخدمات المرتبطة التي تلبي تلك الاحتياجات بطريقة جيدة للغاية، تضمن تدابير مراقبة الجودة الفعالة تلبيتهم للاحتياجات بطريقة صحيحة في المرة الأولى عند تقديم تلك المنتجات والخدمات، لذلك فهم يحققون جودةً عاليةً في المجالات التي تهم العميل مع هيكل تكلفة لا يزيد عن تلك الخاصة بالمنافسين الأقل جودة. بعد ذلك، يعلنون عن مزايا منتجاتهم الإضافية والمميزة. وعندها سيُدرك العميل الجودة والقيمة الاستثنائية التي تقدّمها الشركة لتستطيع الشركة في نهاية المطاف الحصول على علامة تجارية قوية وتليها حصة سوقية مهيمنة. 3. زيادة قيمة العلامة التجارية Brand Equity بما أن الجودة المدركة هي أحد الأبعاد الرئيسية لقيمة العلامة التجارية، فإن أي زيادة في الجودة المدركة تصحبها زيادة قيمة العلامة التجارية الأمر، الذي يساعد الشركة على زيادة كفاءة وفعالية برامج التسويق والولاء للعلامة التجارية، وتوسعات العلامة التجارية المستقبلية، والعديد من المزايا التنافسية الأخرى. علاوةً على ذلك، يمكن أن تكون جودة المنتج المدركة أساسًا لتوسع العلامة التجارية، فإذا كانت العلامة التجارية تحظى بتقدير جيد في سياق صناعة السيارات، فعندها سيكون أي توسع للعلامة التجارية مثل صناعة الشاحنات أو الدرجات الآلية، بمثابة تصور للعملاء عنه أنه ذو جودة عالية. بالتالي يمكن للإدراك العالي للجودة أن يوفر على العملاء ما يلي: تجنب صعوبة تفسير ومعالجة المعلومات. الثقة في قرار الشراء. الرضا عن عملية الشراء. 4. القيمة المدركة Perceived Value تعرّف القيمة المدركة بأنها التقييم العام للعميل لفائدة المنتج أو الخدمة، بناءً على التصورات المبنية لما استلمه وقدمته له الشركة من خلال المنتج أو الخدمة (على سبيل المثال، تكون القيمة المدركة لخدمة تنظيف البيوت هي النظافة التي يشعر بها العميل بعد مغادرة عمال الشركة). توفر القيمة المدركة تصورًا واضحًا للعلامة التجارية وللقيمة التي تقدمها، مما يجعل القيمة المدركة سببًا محوريًا للشراء، كما أن الجودة المدركة ستؤثر على العلامات التجارية التي تُضمن، وتستبعد من مجموعة الاعتبار Consideration Set، وهي مجموعة صغيرة من العلامات التجارية التي يوليها المستهلك اهتمامًا وثيقًا عند اتخاذه لقرار الشراء لحل مشكلة أو تلبية الحاجة التي يواجهها. 5. زيادة العائد على الاستثمار Returns on Investment بما أن الشركة سيكون لها حضورًا قويًا في السوق وفي أذهان العملاء، فعندها سيؤتي أي استثمار فيها ثماره؛ لأن نجاح الشركة أو العلامة التجارية في اقناع المستهلكين بالجودة الحقيقية للمنتج سيعزز من ربحيتها والعائد على الاستثمار Returns on Investment، حتى وإن استثمرت المال في أقسام البحث والتطوير، والتي تكون نتائجها على المدى البعيد نسبيًا. أبعاد جودة المنتج المدركة يختلف المستهلكون بحسب المنطقة الجغرافية والثقافات والأذواق. ومع هذا الاختلاف، تبرز أهمية الاهتمام بالجودة الخاصة بعقل كل مستهلك. ومن هذا المنطلق، ظهرت فكرة أبعاد الجودة التي يمكن أن يَعُدها المستهلك قيّمةً، ومن هذه الأبعاد نذكر الآتي: الأداء Performance: المستويات التي تعمل فيها خصائص المنتج الأساسية (مستوى منخفض ومتوسط ومرتفع ومرتفع جدًا). فبالنسبة للسيارات مثلًا، يمكن أن تشمل هذه سمات التسارع وناقل السرعة وسرعة الانطلاق؛ أما بالنسبة لجهاز التلفاز، فإنها ستشمل وضوح الصوت والصورة واللون والقدرة على استقبال المحطات البعيدة وهكذا. المميزات Features: عناصر المنتج الثانوية والتي تكمل الخصائص الأساسية. تشمل الأمثلة المشروبات المجانية على متن طائرة، وأجهزة التوليف الأوتوماتيكية على جهاز التلفاز القديمة. الاتساق مع مواصفات المنتج Conformance with Specifications: درجة مطابقة المنتج للمواصفات، ويكون خاليًا من العيوب، وهي نظرة تقليدية للجودة موجهة نحو التصنيع. الاعتمادية Reliability: وهو اتساق الأداء من كل عملية شراء إلى التي تليها، أي أنها الاستمرارية في جودة الأداء مع مرور الوقت. عادةً ما يولي المصنعون اليابانيون اهتمامًا كبيرًا لهذا البعد من الجودة المدركة، ويستخدمونه لاكتساب ميزة تنافسية في صناعات السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وأشباه الموصلات، وآلات النسخ. المتانة Durability: وهي العمر الاقتصادي المتوقع للمنتج، أي إلى متى سيستمر المنتج بالعمل بطريقة صحيحة؟ لطالما جعلت شركة فولفو لصناعة السيارات سيارتها متينةً، بحيث يعكف المستهلكون لشراء هذا النوع من المنتجات في أوقات الأزمات والكساد. قابلية الإصلاح Serviceability: سهولة إصلاح المنتج أو صيانته والسرعة والكفاءة في إصلاحه. بدأ عدد من الشركات في التأكيد على هذا البعد للجودة المدركة، إذ تتعهد شركة كاتربيلر Caterpillar مثلًا بأنها ستوفر قطع غيار في أي مكان في العالم في غضون ثمانية وأربعين ساعة، كما أن ضمانات مرسيدس لخدمات 24 ساعة في كاليفورنيا وأريزونا تظهر أنه حتى كبار المنتجين يعتقدون أن هذا النهج له قيمة. الملائمة واللمسات النهائية Fit and Finish: يشير إلى المظهر والشعور بالجودة، ويُعَدّ هذا البُعد مهمًا لأن العملاء يستطيعون الحكم عليه بسهولة من نظرتهم للمنتج، وعادةً ما يكون الافتراض هو أنه إذا لم تستطع الشركة إنتاج منتجات ملائمة وذات ذات مظهر جيد، فمن المحتمل ألا تحتوي المنتجات على سمات الجودة الأخرى، فبالنسبة لشركات السيارات مثلًا، يمكن أن ينعكس بُعد الملائمة واللمسات النهائية من خلال جودة طلاء السيارة وملاءمة الأبواب. من الأبعاد المختلفة للجودة المدركة، يمكن استنتاج أن جودة المنتج المدركة يمكن أن تختلف عن الجودة الفعلية للمنتجات (جودة التصنيع) كثيرًا؛ أي على الرغم من أن الجودة الفعلية للمنتجات جيدة، إلا أنه من الممكن أن يُنظر إلى المنتجات بطريقة سلبية. وبالتالي يجب الاهتمام بالبعد المناسب للجودة بحسب المستهلك والسوق والصناعة. المؤثرات على الجودة المدركة تتأثر الجودة المدركة بالعديد من الأمور يمكن تقسيم هذه المؤثرات إلى نوعين وهما: 1. الإشارات الداخلية Intrinsic Cues وهي الخصائص الفيزيائية للمنتج نفسه، بما في ذلك الحجم أو اللون أو النكهة أو المظهر أو الرائحة. يمكن للمستهلكين استخدام هذه الخصائص الفيزيائية للحكم على جودة المنتج. ولذلك تستثمر بعض الشركات بكثافة في تحسين الخصائص الداخلية لمنتجاتها. فعلى سبيل المثال، استأجر قسم كاديلاك التابع لشركة جنرال موتورز شركة تصميم السيارات الإيطالية Pininfarina من أجل تصميم سيارة Allante الجديدة لإضفاء مظهر أوروبي عليها. 2. الإشارات الخارجية Extrinsic Cues هي السمات التي لا تشكل جزءًا من المنتج المادي. مثل السعر، أو صورة العلامة التجارية، أو صورة الشركة المصنعة، أو صورة متجر البيع بالتجزئة، أو بلد المنشأ، أو قنوات التوزيع، أو صورة العلامة التجارية، أو الشهادات، أو الضمان، أو الإعلان، أو الحصة السوقية، أو اسم العلامة التجارية، أو اسم المتجر. تشير التجارب العملية إلى أن تصورات المستهلك لجودة المنتج تتشكل على أساس مجموعة من الإشارات الخارجية، وذلك لأنه لا يمكن للمستهلكين استخدام الخصائص المادية للحكم على جودة المنتج بسهولة في بعض الحالات، بالتالي يمكن عندها استخدام الإشارات الخارجية، ولذلك لا ينبغي لممارسي التسويق التغاضي عن هذه الإشارات. بناء تصورات واضحة عن جودة المنتجات عادةً ما يكون تحقيق تصورات الجودة أمرًا مستحيلًا ما لم يكن للمطالبة بالجودة مضمونًا. ويتطلب تحقيق الجودة العالية فهم ما تعنيه الجودة لشرائح العملاء، فضلًا عن ثقافة داعمة وعملية تحسين الجودة التي ستمكن المنظمة من تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. ومع ذلك، فإن إنشاء منتج أو خدمة جيدة هو انتصار جزئي فقط؛ إذ يجب إنشاء تصورات في أذهان العملاء أيضًا. ومن المشاكل التي تواجهها الشركات والعلامات التجارية عند السعي إلى بناء تصور عن الجودة، نجد الآتي: تأثر المستهلكين تأثرًا مفرطًا بالصورة السابقة للمنتجات ذات الجودة الرديئة، ولهذا السبب يمكن ألّا يصدقوا الادعاءات الجديدة، أو لا يكونون مستعدين لتخصيص الوقت للتحقق منها. وجدت كل من الشركات Suntory Old Whisky و Audi automobile و Schlitz بأن صنع منتجات ممتازة لم يكن كافيًا لمحو شكوك المستهلكين التي أثارتها جودة المنتجات السيئة سابقًا، وأحيانًا يكون من المستحيل إقناع المستهلكين. يمكن أن تحقق الشركة الجودة في بُعد لا يراه المستهلكون مهمًا. فمثلًا، عندما أراد مصرف سيتي بانك Citibank أحد أكبر المصارف في العالم زيادة كفاءة المكاتب الخلفية وتسريع العمليات في البنك أكثر من خلال أتمتة أنشطة المعالجة الخاصة بها، كان التأثير المتوقع على تقييمات العملاء مخيبًا للآمال، فقد اتضح أن العملاء إما لم يلاحظوا التغييرات، أو لم يدركوا أي فائدة منها؛ لذلك يجب التأكد من أن الاستثمارات في الجودة تحدث في المجالات التي سيكون لها صدى لدى العملاء. نادرًا ما يمتلك المستهلكون جميع المعلومات اللازمة لإصدار حكم منطقي وموضوعي على الجودة، حتى إذا كانت لديهم المعلومات، إذ يمكن أن يفتقروا إلى الوقت والحافز لمعالجتها. ونتيجةً لذلك، فإنهم يعتمدون على واحد أو اثنين من الإشارات التي يربطونها بالجودة؛ ويُعَدّ مفتاح التأثير على الجودة المدركة هو فهم وإدارة هذه الإشارات بطريقة صحيحة، ولذلك من المهم فهم الأشياء الصغيرة التي يستخدمها المستهلكون كأساس لإصدار حكم على الجودة. غالبًا ما يفتقر المستهلكون لمعرفة أفضل السبل للحكم على الجودة، ولذلك في بعض الأحيان إلى الإشارات الخاطئة، وفي هذه الحالة يجب أن تصحح الشركة طريقة الحكم على الشركة ومنتجاتها. من المهم أن يجعل جميع مديري التسويق جودة المنتج المتصورة تتطابق مع الجودة الفعلية. إذا كانوا متأكدين من أن منتجاتهم ذات جودة فعلية وحقيقة. ولتحقيق ذلك، يُنصح باتباع هذه الملاحظات التالية: توصيل فكرة الجودة بصورة مستمرة: يجب عليك توصيل المعلومات حول جودة المنتج لعملائك بصورة مستمرة باستخدام أدوات الاتصالات التسويقية المتكاملة، مثل: الإعلانات، والعلاقات العامة، وترويج المبيعات، والتسويق المباشر، والبيع الشخصي وما إلى ذلك. لا تبالغ في التحدث عن جودة منتجاتك: بالرغم من أن منتجاتك ذات جودة عالية، إلا أن كثرة التباهي بالجودة سيجعل العملاء يبالغون في توقعاتهم أيضًا ليشعروا بأن المنتجات لا يمكن أن ترضيهم كما توقعوا، وهذا سيخلق استياءً من العلامة التجارية. لن تؤدي التكتيكات الترويجية وحدها المهمة هنا، وذلك لأن العملاء يمكن أن ينظروا إليها على أنها حيل. الاعتناء بالصورة الكاملة للعلامة التجارية: يجب الانتباه إلى سياسة الأسعار وصورة المتجر والإعلان والضمانات التي تقدمها الشركة وصورة العلامة التجارية وما إلى ذلك، كما يمكن أن تؤثر هذه العوامل على جودة المنتج المدركة تأثيرًا مباشرًا. فمثلًا، يجب ألا تستخدم استراتيجية التسعير المنخفض، لأن ذلك سيُخفض من الجودة المدركة في أذهان المستهلكين نظرًا لاعتقاد معظمهم بأن المنتجات الرخيصة للغاية رديئة وسيئة. الجودة المدركة كمحرك استراتيجي الجودة المدركة هي متغير استراتيجي رئيسي للعديد من الشركات على مدار العقد الماضي. وهي جانب من جوانب إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management، وعادةً ما تكون الجودة المدركة هي الهدف النهائي لبرامج إدارة الجودة الشاملة. تصرح العديد من الشركات بأن الجودة هي إحدى قيمها الأساسية وتدرجها في بيان مهمتها. على سبيل المثال، أحد المبادئ التوجيهية التي وضعها رئيس شركة IBM لو جيرستنر Lou Gerstner هو "الالتزام الطاغي بالجودة". في الحقيقة، غالبًا ما تكون الجودة المدركة هي البعد الرئيسي لتحديد موقع العلامات التجارية في السوق وخصيصًا للعلامات التي تتوسع لمنتجات مختلفة، مثل توشيبا Toshiba، أو فورد Ford؛ والعلامات التجارية الأخرى التي تتنوع بين فئات المنتجات، مثل وايت ووتشرز Weight Watchers، وكرافت Kraft؛ والعلامات التجارية للمتاجر ،مثل سيفوي Safeway؛ ذلك لأن هذه العلامات التجارية الممتدة لفئات منتجات متعددة من غير المرجح أن تكون جميع منتجاتها مدفوعةً بالمزايا الوظيفية، ومن المرجح أن تلعب الجودة المدركة دورًا أكبر فيها. المحافظة على الجودة في عالم متغير الأذواق أذواق المستهلكين متغيرة بصورة كبيرة جدًا، إذ لا يكاد يظهر موضوع جديد في وسائل التواصل الاجتماعي إلا ويؤثر على طريقة حياة المستهلكين واختياراتهم، وبطبيعة الحال لا يقتصر الأمر على وسائل التواصل فحسب، وإنما تتأثر أذواق المستهلكين بالعديد من الأمور؛ لذا ففي طريقنا لبناء جودة عالية لمنتجاتنا وخدماتنا، لا بد أن نصطدم بسؤال مهم جدًا كيف يمكننا المحافظة على الجودة في هذا التغير المستمر لأذواق المستهلكين؟ للإجابة على هذا السؤال سنستعرض قصة حدثت في نهاية القرن الماضي. قرب نهاية العقد الماضي فشلت العديد من الشركات الأمريكية في ملاحظة التفاؤل الذي جاء بعد التشاؤم السائد في منتصف السبعينيات بسبب أزمة النفط التي عانت منها الدول الصناعية، فقد كانت هذه الأزمة تثير الكثير من السلبية وتُحجم المستهلكين عن الإفراط في الشراء بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. لقد أشارت العديد من استطلاعات الرأي التي أجريت خلال السبعينيات إلى طبيعة ومدى هذا التحول؛ فعلى سبيل المثال، أظهرت استطلاعات رأي أجرتها جالوب Gallup بأن 55% من المستجيبين للاستطلاع رأوا بأن "العام المقبل سيكون أسوأ من هذا العام"، وهذه النسبة مرتفعة جدًا؛ إذ كانت النسبة 21% في أوائل السبعينيات. وفي الواقع، كانت كل المقاييس تشير إلى أن الشعب الأمريكي متشائم بما يخبئه له المستقبل. في ظل هذه الأجواء، بدأت تظهر أنماط وأولويات جديدة في طريقة استهلاك الشعب للمنتجات، وذلك بسبب النقص الحاد في النفط، فقد عدّل الأمريكيون نمط حياتهم من خلال عمليات شراء أكثر مسؤوليةً وموضوعية مثل الشراء النزيه Integrity، والشراء الاستثماري Investment، والشراء على أساس دورة حياة المنتج Life-Cycle. الشراء النزيه هو عمليات الشراء التي تُجرى لأهميتها المدركة للمجتمع وليس للمصلحة الشخصية للمستهلك كما كان معتادًا آنذاك. على سبيل المثال، يكون شراء سيارة صغيرة موفرة للطاقة دليلًا على النزاهة الشخصية للمشتري وحرصه على المصلحة العامة؛ أما الشراء الاستثماري، فهو الشراء الموجّه نحو المنتجات طويلة الأمد، حتى لو أدى ذلك لدفع المزيد من الأموال، إذ ينصب التركيز هنا على قيم معينة، مثل المتانة والموثوقية والحرفية وطول العمر. ففي مجال صناعة الملابس مثلًا، بدأ المزيد من المصنّعين الأمريكيين في التأكيد على القيمة الاستثمارية للملابس وطول عمرها. من ناحية أخرى، الشراء على أساس دورة حياة المنتج هو الشراء الذي يركز على طول دورة حياة المنتج، فعلى سبيل المثال، يرى البعض مصباحًا كهربائيًا يستخدم ثلث كمية الكهرباء بالمقارنة مع المصباح التقليدي، ويدوم أربعة أضعاف عمر التقليدي وسعره 10 دولارات أمريكية سيكون صفقة أفضل من المصباح التقليدي الذي يبلغ سعره 1 دولار. أضاعت الشركات فرصة الاستفادة من هذا التحول الأساسي في مواقف المستهلكين عندما تجاهلوا رصد المعلومات، والاتجاهات الجديدة للمستهلكين، والاستجابة لها في الوقت المناسب، تعكس هذه التغييرات في سلوك الشراء النظرة المتشائمة للمستهلكين وتركيزهم المتزايد على الجودة بدلًا من الكمية مندفعين بجملة "إذا كنا سنشتري أقل، فليكن أفضل". وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ما يزال هذا النمط من الشراء في تصاعد، مع زيادة الاهتمام الزائد في البيئة واستخدام المواد المُعاد تدويرها والمواد التي تخفف من الانبعاثات الكربونية في المصانع. إن المستهلكين المهتمين بقضايا البيئة لديهم تعريفًا مختلفًا للجودة يجب أخذها بالحسبان إذا أرادت الشركات البقاء في السوق والمنافسة. الخاتمة تعرفنا في هذا المقال على ماهية الجودة المدركة، فبدأنا أولًا بالاطلاع على تعريفها وعلاقتها مع شكل المنتج، بعدها انتقلنا إلى معرفة أهميتها للعلامات التجارية والشركات، من خلال زيادة هوامش الأرباح والمبيعات وقوة العلامة التجارية وحصتها في السوق، بالإضافة إلى زيادة القيمة المدركة والعائد على الاستثمار ROI، كما استعرضنا أيضًا أبعاد الجودة المدركة المعروفة لتنويع مفهوم الجودة واختلافه بحسب المستهلكين، واطلعنا أيضًا على المؤثرات التي تضعف الجودة المدركة سواء المؤثرات الداخلية والخارجية، وعلى كيفية بناء تصورات واضحة في أذهان المستهلكين عن الجودة، كما فهمنا كيفية جعل الجودة المدركة كمحرك استراتيجي للعلامة التجارية، لنصل في الأخير لمعرفة كيفية المحافظة على الجودة في عالم متغير الأذواق. وختامًا يجب الاهتمام بالجوانب التسويقية لبرامج تحسين الجودة بنفس القدر من الاهتمام بالجودة، وذلك لأنه ما من جدوى لبناء جودة بدون أن يتعرف عليها أحد. نادرًا ما يمتلك المستهلكون جميع المعلومات اللازمة لإصدار حكم منطقي وموضوعي على الجودة - وحتى إن كانت لديهم المعلومات، فيمكن أن يفتقروا إلى الوقت والحافز لمعالجتها وتحليلها. ونتيجةً لذلك، فإنهم يعتمدون على واحد أو اثنين من الإشارات التي يربطونها بالجودة. مفتاح التأثير على الجودة المدركة هو فهم وإدارة هذه الإشارات بطريقة صحيحة. والتأثير عليها. وفي النهاية يجب أن تكون الجودة مدفوعةً بالعميل أولًا، وليست مدفوعةً بزيادة دمج بالتكنولوجيا، أو بزيادة الإنتاج، أو بالمنافسة. المصادر البحث Understanding of Perceived Product Quality : Reviews and Recommendations لصاحبه Somphol Vantamay. البحث Consumers’ Perceived Quality, Perceived Value and Perceived Risk Towards Purchase Decision on Automobile. مقال Perceived Quality—What it is and Why it is Important لصاحبه Monica Espinosa و Kaivon Assani. مقال Perceived Quality: Critical Asset For Brands - Branding Strategy Insider لصاحبه David Aaker. مقال 4 Psychology-Based Design Tips For Eye-Catching Packaging Design لصاحبته Katie Lundin. مقال Quality Is More Than Making a Good Product لصاحبيه Hirotaka Takeuchi و John Quelch. مقال Perceived Value لصاحبه Carol M. Kopp. اقرأ أيضًا جودة المنتج هي عامل التسويق الأول تبني المنتج: الطريق إلى إقبال العملاء على منتجك التحكم في الإنتاج والعمليات وتطويرهما

-

تعرفنا في المقال السابق على ماهية الوعي بالسعر وكيف تكون عملية التسعير واستراتيجيات التسعير المختلفة سنكمل في هذا المقال ما بدأنا به وسنتعلمُ كيف أن التغيير البسيط في السعر يمكن أن ينعكس سلبًا أو إيجابًا على إقبال المستهلكين على الشراء. غالبًا ما يعدل رواد الأعمال وأصحاب الشركات استراتيجيات التسعير بين الفينة والأخرى بحسب ما يجري في الأسواق، وبالرغم من أهمية تكلفة المنتجات المُباعة وأسعار المنافسين لكن لا ينبغي أن تكون أسعار المنافسين مركز استراتيجيًا للتسعير الخاص بالعلامة التجارية أو الشركة. لكن ماذا لو سعرت الشركة منتجاتها ثم أرادت لاحقًا تعديل استراتيجية السعر الخاصة بها هل سيتأثر الطلب على المنتج؟ لفهم ما سيحدث لا بدّ أن نستعرض مصطلح مهم في هذا السياق وهو المرونة السعرية للطلب Price Elasticity of Demand. المرونة السعرية للطلب Price Elasticity of Demand وهو مصطلح يستخدم لتحديد كيفية تأثير التغيّر في السعر على طلب المستهلكين للمنتج. إذا استمر المستهلكون في شراء منتج بالرغم من ارتفاع سعره (مثلما يحدث بأسعار السجائر والوقود)، عندها يعد هذا المنتج غير مرن أي الطلب عليه ثابت. بالمقابل عندما يتغير الإقبال على شراء منتج ما عند تقلبات الأسعار (مثل المنتجات الترفيهية والكمالية) عندها يكون المنتج مرن أي يكون الطلب عليه غير ثابت. يمكننا حساب مرونة الطلب السعرية باستخدام الصيغة التالية: على سبيل المثال: لنفترض أن سعر التفاح انخفض بنسبة 6٪ من 1.99 إلى 1.87 دولار أمريكي للكيلو الواحد، واستجابة لذلك زاد المتسوقون مشترياتهم من التفاح بنسبة 20٪ وبذلك تكون مرونة التفاح: 0.20 ÷ 0.06 = 3.33% نستنتج بأن الطلب على التفاح مرن للغاية. يساعد مفهوم المرونة السعرية على فهم ما إذا كان منتجك أو خدمتك حساسة لتقلبات الأسعار. من الناحية المثالية تريد الشركات بأن يكون منتجاتها غير مرنة لكي يظل الطلب مستقرًا إذا تقلبت الأسعار. من العوامل المؤثرة على مرونة الطلب السعرية نذكر: توفر المنتجات البديلة: يؤثر وجود منتجات بديلة على مرونة الطلب السعرية إذ تعد المنتجات مرنة كلما زاد توفر المنتجات البديلة لها. فإذا تواجد نوعين من القهوة في السوق وارتفع سعر واحدة منها فإن المستهلكين سيتوجهون لشراء النوع البديل وبالتالي يقل الطلب على النوع الأول. حاجة المستهلكين: إذا كان المنتج ضروري بالنسبة للمستهلكين فإنه سيكون غير مرن، مثل الماء أو البنزين الذي لن تتأثر كمية الطلب عليه مهما تغير سعره. ضغط الوقت: إذا كان سعر المنتج يتأثر مع مرور الوقت، فذلك يعني أنّها مرنة، مثل تأثر سعر المنتجات بمواسم معينة. كما أنّ توفر الوقت للمستهلكين يتيح لهم إيجاد منتجات بديلة وذلك يحدث في المنتجات غير الأساسية التي يمكن تأجيل شراؤها. التعلّق بالمنتجات: تسبب بعض المنتجات الإدمان من كثرة ما اعتاد الناس على تواجدها ولذلك تكون هذه المنتجات غير مرنة أي الطلب عليها ثابت، ومن الأمثلة عليها السجائر أو منتجات شركة آبل! تختلف أنواع مرونة الطلب السعرية بحسب المنتجات ومن هذه الأنواع نذكر: طلب غير مرن نهائيًا Perfectly Inelastic Demand: أي أنّ كمية الطلب على المنتجات لا تتغير أبدًا مهما تغير السعر، وذلك يعني بأنّ مرونة الطلب السعرية تساوي صفر. في الواقع لا يوجد منتج غير مرن نهائيًا، ولكن يمكن أن يكون عبوات المياه المعبأة المثال الأقرب لهذا النوع. يمثل هذا النوع على منحنى الطلب بخط طولي مستقيم. طلب غير مرن نسبيًا Relatively Inelastic Demand: أي أنّ كمية الطلب لا تتغير بنفس النسبة التي يتغير بها السعر، وتكون قيمة الطلب السعرية هنا أكبر من صفر وأقل من واحد. فعلى سبيل المثال، إذا زاد سعر المنتج بنسبة 10%، تنخفض كمية الطلب بنسبة 5% فقط، فذلك يعني أنّ الطلب على هذا المنتج غير مرن نسبيًا. يمثل هذا النوع بخط منحدر على محور الطلب. طلب مرن عند تغيير السعر Unit Elastic Demand: أي أنّ كمية الطلب تتغير بنفس النسبة التي يتغير بها السعر، وتكون قيمة مرونة الطلب السعرية مساوية للواحد. طلب مرن نسبيًا Relatively Elastic Demand: أي أنّ التغير في كمية الطلب يكون أكبر من التغير في السعر، وتكون قيمة مرونة الطلب السعرية أكبر من واحد. كما يمثل هذا النوع على منحنى الطلب بخط منحدر تدريجيًا لكن انحداره يكون أقل من انحدار الطلب غير المرن نسبيًا. طلب مرن دائمًا Perfectly Elastic Demand: أي أنّ تغير طفيف في السعر يؤدي إلى تغير كبير في كمية الطلب، وتكون قيمة مرونة الطلب السعرية هنا لا نهائية. يمثل هذا النوع على منحنى الطلب بخط عرضي مستقيم. عادة ما يتغير سعر المنتج أثناء تحركه خلال دورة حياة المنتج خصيصًا مع تغير الطلب على المنتج واختلاف الظروف التنافسية. غالبًا ما تحدد الإدارة سعرًا مرتفعًا في المرحلة التمهيدية، ويميل السعر المرتفع إلى جذب المنافسة. عادة ما تؤدي المنافسة إلى انخفاض الأسعار لأن المنافسين يخفضون الأسعار للحصول على حصة في السوق. عمومًا تنطوي كل إستراتيجية على مزايا وعيوب فالإستراتيجية التي تجذب بعض العملاء يمكن ألّا تجذب عملاء آخرين ولأن الشركة لا يمكن أن ترضي جميع العملاء، ينبغي عليها أن تحدد شريحة العملاء الأساسية والسعر المناسب لهم بناء على معلومات حقيقة من السوق وليس التوقعات من خلال تحليل احتياجات هذه الشريحة وسلوكيات الشراء الخاصة بها. إدراك المستهلك للسعر بحسب دراسة منشورة عام 2012 في جامعة تكساس جاء فيها أن هناك دليل على أن معرفة المستهلكين بالأسعار محدودة، أي أنه في بعض الأحيان يمكن ألّا يكون المستهلكين على دراية كاملة بالأسعار عند شراء المنتجات. كيف يتخذ المستهلكون قرار اختيار المنتجات أو العلامات التجارية؟ يرى الباحثون بأن أحد الاحتمالات هو أن المستهلكين يستخدمون توقعاتهم للأسعار. وهذا يثير مجموعة من الأسئلة المهمة في هذا الصدد وهي: متى نعُدّ الشراء من علامة تجارية معينة دالة على التفضيلات والأسعار المعلنة أم أنها دلالة تفضيلات وتوقع أسعار العلامة التجارية؟ هل يوجد للإعلانات والعروض التجارية دورًا في تبسيط اختيار العلامة التجارية للمستهلك؟ هل تؤدي العروض الترويجية إلى جعل المستهلكين يقصرون انتباههم على العلامات التجارية التي يُروج لها فقط؟ هل تؤثر العروض الترويجية على المستهلكين على دراية بالسعر أكثر من تأثيرها على المستهلكين غير المدركين للسعر؟ استخدم الباحثون بيانات استطلاعاتهم على منتجات الكاتشب وزبدة الفول السوداني للإجابة على الأسئلة السابقة. ووجدوا بأن ما بين 40٪ و 50٪ من المشتريات يجريها المستهلكون باستخدام توقعات الأسعار بدلًا من الأسعار المُعلنة. يُنظر إلى المستهلكين الذين يستخدمون توقعات الأسعار على أنهم "غير مدركين" للأسعار المعروضة. ووجدوا أيضًا بأن العروض الترويجية تجعل بعض المستهلكين يركزون حصريًا على العلامات التجارية التي يُروج لها، وهذا التأثير يكون أكبر على المستهلكين المدركين للسعر بالمقارنة مع المستهلكين غير المدركين للسعر. كما وجدوا تأثيرًا مهمًا على عقلانية توقع المستهلك للأسعار وخاصة العلامات التجارية التي رُوج لها. هذا البحث يضعنا أمام العديد من نقاط الاستفهام والأسئلة وللإجابة على هذه التساؤلات لا بدّ أن نعود بالزمن ونفهم الأمر من البداية من خلال الاطلاع على النظريات الأولية في كيفية إدراك المستهلك للسعر. إدراك السعر وفق النموذج التقليدي يواجه المستهلك عددًا لا يحصى من الخيارات لمعظم قرارات الشراء ولعبت المنافسة الشديدة دورًا كبيرًا في إرباك المستهلك عند اتخاذه للقرارات نظرًا لكثرة المعلومات وهذا يصعب من إمكانية صحة الافتراض الكلاسيكي للنظرية الاقتصادية بأن المستهلكين لديهم معلومات كاملة عن المنتجات والأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يفتقر المشترون إلى القدرة على معالجة جميع المعلومات والعروض المتاحة. في هذه البيئة السريعة والفوضوية يعتمد المستهلكون أثناء عملية التصنيف اعتمادا كبيرًا على المعلومات الدلالية Information Cues (وهي معلومات متنوعة متعلقة بالمنتج أو الخدمة أو سياق الشراء مثل، السعر والضمانات وأنماط تنفيذ الإعلانات) وذلك في سعي المستهلك لتسريع عمليات اتخاذ القرار وتقييم المنتجات والخدمات. لذلك يجب على المسوقين تحديد المعلومات الدلالية التي يستخدمها المستهلكون مما يمكنهم من فهم إدراك المستهلكين للمنتجات والخدمات المقدمة. بالإضافة إلى ذلك يفهم المستهلكون السعر بناء على مفهوم التصنيف Classification فعندما يواجه المستهلكون سعرًا مختلفًا عن السعر الذي دفعوه سابقًا لنفس نوعية المنتج سيتوجب عليهم أن يقرروا فيما إذا كان الاختلاف بين السعر القديم والجديد يشكل فارقًا أم لا. فإن اعتقدوا أن الاختلاف لا يشكل فارقًا عندها سيصنفوا السعرين كسعرين متشابهين وبالتالي يتصرفون كما تصرفوا في الماضي، ويمكن أن يختاروا في هذه الحالة بناء على عوامل غير السعر. بالمقابل، إذا أدرك المستهلكون أن الاختلاف بين السعرين كبير فيمكن أن يصنفوا المنتجين على أنهما مختلفين وبالتالي يمكن أن يقوموا بالاختيار بناء على السعر. بناء على هذا النموذج التقليدي يتطلب السلوك العقلاني من المستهلك أن يكون قادرًا على: معرفة المعلومات الكاملة عن الأسعار. القدرة على معالجة المعلومات بطريقة صحيحة. عدم تأثر الأسعار في الرغبات النسبية أو الرضا. المعلومات الكاملة حول الأذواق والتفضيلات. يشير منتقدو النموذج الاقتصاد التقليدي بأن الفرضيات 1 و 2 و 4 غير عملية على أرض الواقع، ولذلك يرون بأن طريقة تقييم المستهلكين للجودة من خلال المزايا الخاصة بالمنتج مقابل التضحية المتمثلة بالسعر. وبالتالي فإن إدراك المستهلكين للقيمة يتأتى من خلال الموازنة العقلية بين الجودة أو المنافع Benefits التي يدركونها في المنتج مقابل التضحية Sacrifice التي يدركونها من خلال السعر الذي يدفعونه. نلاحظ من الشكل السابق السعر مع الجودة المدركة والتضحية المدركة في تكوين القيمة المدركة وتشكيل نية الشراء في نهاية المطاف يمكن أن يستخدم السعر كمؤشر على الجودة المدركة للمنتج وعلى التضحية المدركة عند الشراء وتنتج القيمة المدركة عن الموازنة بين الجودة المدركة والتضحية المدركة وتكون موجبة عندما يكون إدراك الجودة أعلى من إدراك التضحية. العلاقة بين السعر والجودة ضمن نماذج اقتصاديات السعر الكلاسيكية يفترض المرء أن العملاء لديهم معلومات كاملة ويمكنهم تقييم جودة المنتج بصورة مستقلة عن سعره، ولكن في الحقيقة أثبتت فرانزيسكا فولكنر Franziska Völckner في بحثها المنشور في مجلة اقتصاديات الأعمال Journal of Business Economics عام 2006 أن السعر يمكن أن يكون مؤشرًا للجودة وظهر هذا الأمر تجريبيًا في عدة أبحاث أخرى. كان السعر بمثابة مؤشر لجودة منتجات متنوعة مثل الأثاث والسجاد والشامبو ومعجون الأسنان والقهوة والمربيات والجيلي وأجهزة الراديو، ولوحظت آثار مماثلة في قطاع الخدمات (مثل المطاعم والفنادق). في بعض القطاعات أدت زيادة الأسعار زيادات في حجم مبيعات منتجات مثل بخاخات الأنف وجوارب النايلون والحبر والمنتجات الكهربائية. وفي بعض الأحيان كانت النتائج مثيرة حقًا للاهتمام ففي آلة الحلاقة الكهربائية الشخصية زاد حجم المبيعات بمقدار أربعة أضعاف بعد زيادة كبيرة في الأسعار جعلت الآلة أقرب إلى تكافؤ السعر مع المنتجات الرائدة في السوق مثل آلة الحلاقة براون. وبالرغم أنه لا تزال هنالك فجوة سعرية بين المنتج وآلة الحلاقة براون إلا أن الفرق البسيط كان حافزًا ولم يجعل المستهلكين يشكّون في جودة المنتج مثلما كان يحدث عندما كان الفرق السعري كبيرًا. لا يقتصر دور السعر كمحدد للجودة على المنتجات الاستهلاكية بل ينطبق الأمر أيضًا على المنتجات المتبادلة بين قطاعات الأعمال B2B. فمثلًا قدمت إحدى الشركة البرمجيات حزمة برامج سحابية للشركات بسعر منخفض للغاية يبلغ 19.90 دولارًا شهريًا، وكانت تُباع المنتجات المنافسة المماثلة في السوق بأكثر من 100 دولار شهريًا. أدرك الرئيس التنفيذي للشركة بعد عدة أشهر أن حماس شركته تجاه الأسعار كان مبالغًا فيه إذ تحوّل السعر المنخفض من ميزة تنافسية إلى عامل شك في جودة منتج الشركة وجعل الشركة تخسر ثقة العميل وأصبح السعر عائقًا أمام المبيعات نمو المبيعات. عملت الشركة لاحقًا على تتميز المنتج ورفع سعره إذ أضافت على منتجها ميزات جديدة ثم عرضت الحزمة الجديدة على الشركات مقابل رسوم شهرية مرتفعة وبالرغم من أن الحزمة لا تزال غير مكلفة على الشركة، لكنها الآن تتناسب بطريقة أفضل مع أسعار السوق. ساعد هذا التكيف الشركة على التخلص من الصورة السلبية التي عززها السعر المنخفض الأولي. ظهر ذلك أيضًا في المجال الطبي ففي إحدى التجارب وجد المرضى الذين خضعوا للاختبار عندما تناولوا صنفين من مسكن الآلام أحدهما مرتفع الثمن والآخر رخيص وعند سؤالهم عن الفعالية كان جوابهم بأن فعالية الدواء مرتفع الثمن أفضل بكثير. هذا النوع من التأثيرات الوهمية معروف في الطب باسم تأثير بلاسيبو Placebo Effect. يكون السعر مؤشرًا الجودة عندما لا يتمكن العملاء من تقييم جودة المنتج بشكل مناسب أو عندما يفتقر العملاء إلى الوقت أو القدرة أو عندما يكون التقييم الشامل مكلفًا للغاية. لذا فهم يبسطون عملية اتخاذ القرار ويستخدمون السعر كبديل للجودة. في الواقع، غالبًا لا يكون لدى العميل خيارًا سوى اتخاذ قرار الشراء على أساس معلومات غير كاملة أي يكون العميل غير واع بكافة خصائص المنتج وما تعنيه هذه الخصائص. يحاول العملاء تقليل مخاطرهم المتصورة والتنافر المعرفي الناتج عن طريق استخدام معايير أو مؤشرات أخرى لتقييم الجودة. توضح الصورة التالية النقاط التي يتأثر بها المستهلك. نلاحظ كيف تتأثر الجودة المدركة باسم الشركة وبلد المنشأ واسم المحل التجاري أو بائع التجزئة والسعر جميع هذه النقاط تؤثر إيجابيًا بالسعر إلا أن دولة المنشأ يمكن أن تؤثر بطريقة سلبية على اسم العلامة التجارية واسم المتجر وعلى السعر أيضًا لأنه إذا كان بلد الصين هو البلد المنشأ مثلًا، فسيتوقع المستهلك بأن السعر والجودة منخفضان والمحل التجاري يبيع البضاعة الرخيصة وينعكس الأمر في حال كان بلد المنشأ هو ألمانيا أو اليابان، بالإضافة إلى ذلك يؤثر السعر في التضحية المدركة والتي بدورها تؤثر هي والجودة المدركة على القيمة المدركة. بالإضافة إلى ذلك ومن منظور اقتصادي، يعد البحث عن معلومات الجودة الموضوعية الخاصة بمنتج ما ودراستها أمرًا مكلفًا إذ يكلف الباحث وقته الضائع في عملية البحث وفي قراءة تقارير الاختبار، وتجميع النتائج وفهمها، وبذلك تكون التكلفة الإجمالية لشراء منتج هو مجموع السعر الفعلي وتكاليف البحث تلك، وعندما يفترض العميل وجود علاقة إيجابية بين السعر والجودة يوفر بذلك تكاليف البحث، يمكن أن يكون شراء منتج أكثر تكلفة حلًا أرخص من إضاعة الوقت في حال كان المستهلك مديرًا أو ذا منصب رفيع. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من سهولة الوصول إلى المعلومات، يميل المستهلكون في بعض الأحيان إلى الاعتماد على مراجعات العملاء الفعليين والتي تؤثر تأثيرًا كبيرًا عليهم ويمكن أن تكون بمثابة بدائل جزئية أو كاملة لمؤشرات الجودة التقليدية مثل العلامة التجارية والسعر. يستخدم العملاء السعر كمؤشر جودة لعدة أسباب معقولة نذكر منها: العنصر الثقافي المنتشر من خلال الأمثال الشعبية مثل "الجودة لها ثمنها" أو "الغالي حقه فيه" أو "أعطِ الخباز خبزه حتى لو أكل نصه" تؤثر هذه الأمثال بطريقة غير مباشرة على وعي المستهلكين. اعتقاد الناس بأن السعر دومًا له علاقة وثيقة مع التكاليف وكلما زادت التكاليف للمواد الثمينة زاد السعر. الخبرة في مجال المنتج إما مفقودة أو مستحيلة الحصول عليها إما لأن المنتج جديد أو نادرًا ما يشتريه المستهلك. عند شراء المنتجات الجديدة المبتكرة. آخر عملية شراء أو استخدام للعميل كانت في الماضي البعيد. لا يشارك العملاء عادة تجاربهم مع بعضهم البعض حول هذا المنتج بعينه. وفي بعض الظروف يصبح السعر أكثر قوة كمؤشر للجودة خصيصًا في الحالات التالية: ضيق الوقت. زيادة تعقيد الشراء. انخفاض شفافية الأسعار. الثقة بمُقدم معلومات الأسعار. ويمكن أن تلعب أيضًا العوامل الشخصية الخاصة بالعميل دورًا في عدّ السعر مؤشرًا للجودة مثل: انخفاض ثقة العميل بنفسه. زيادة القوة الشرائية للعميل بالإضافة إلى كونه غير اقتصادي ومسرف. رغبة العميل في الشراء السريع والسهل. زيادة الرغبة في تجنب التنافر المعرفي. التلاعب على الجانب النفسي فهمنا حتى الآن أن للسعر خصائص إيجابية وسلبية في آنٍ واحد وتعرفنا على شخصية العميل الذي يمكن أن يربط السعر بالجودة ولكن ماذا عن العميل العقلاني المنطقي والحريص على أمواله، كيف سنُخفف من أثر السعر في قرار شرائه؟ كيف نجعله يتقبل السعر بطريقة سلسة؟ في الحقيقة ظهرت عدة حيل للتلاعب على المستهلك من أجل تخفيف أثر صرف المال ومن بين هذه الحيل ظاهرة الأسعار النفسية Psychological Price Phenomena ومن أشهر الأمثلة على ذلك الأسعار الفردية أو الكسرية Odd Prices. الأسعار الكسرية Odd Prices تشير إلى الأسعار الكسرية Odd Prices إلى الأسعار المنتهية بأرقام عشرية غير صحيحة مثل 9.99، وتنتشر طريقة التسعير هذه في متاجر البيع بالتجزئة في قارة أوروبا وأمريكا، ومن الأسباب التي تشجع على التسعير بأرقام تنتهي بالرقم 9 أن هذه الأسعار تشير إلى سعر أقل أو إلى حسم على مستوى السعر مما يحفز الطلب. من التفسيرات العلمية لتبرير الفرق في كيفية إدراك الأسعار المنتهية بأرقام عشرية مثل 9.99 هو أن الأشخاص يميلون للتقليل من الجهد الذهني ويميلون إلى معالجة الأرقام من اليسار إلى اليمين وبالتالي فإن الرقم الأهم سيكون هو 9 ويهمل الجزء الثاني والذي يعطي شعورًا بأن السعر هو 9 فقط وبالمثل قد تقرأ سريعًا سعر 49.99 فتتذكر منه 40 وهو الرقم الأهم ويمكن حتى أن تتذكر سعر المنتج بحدود الأربعين إن سئلت عنه لاحقًا. موازنة الأسعار والسعر المرجعي يشير أثر المسافة Distance Effect إلى أن الزمن اللازم للمقارنة بين رقمين يتناسب عكسًا مع المسافة الرقمية بينهما إذ يستغرق القرار بأن الرقم 8 أكبر من 6 زمنًا أطول من الزمن الذي يتخذه القرار بأن الرقم 8 أكبر من الرقم 2 هذا يدل على أن المسافة بين الأرقام لا توازن كأرقام وإنما ككميات. ينظر عادة إلى الأرقام 2 و 3 و 4 إلى أنها أرقام صغيرة بينما ينظر إلى 6 و 7 و 8 إلى أنها أرقام كبيرة أي أن الرقم 5 يفصل بين الأرقام الكبيرة والأرقام الصغيرة وعندما يوازن المستهلك الأسعار يرمز عقله أولًا وبصورة آنية ومن ثم تصنف الأسعار صغيرة أو كبيرة. أما السعر المرجعي Reference Price فهو السعر الذي يستخدمه المستهلك كمعيار للموازنة عند تقييم سعر المنتج. ويمكن أن يكون السعر المرجعي داخليًا أي مخزن في الذاكرة أو خارجيًا مشاهدًا في البيئة المحيطة مثل الأسعار التي تظهر في الإعلانات أو الكتالوجات أو دليل الأسعار أو أسعار المنتجات الأخرى الواضحة ضمن السوبر ماركت. الأسعار المخزنة داخليًا هي الأسعار المخزنة في الذاكرة من التجارب السابقة أو من المعرفة بقطاع العمل أو المكونات الأساسية للمنتج أو المعلومات المخزنة من تجارب الآخرين. يستخدم مدراء الشركات عادة الأسعار المرجعية للتأثير في المستهلكين. فيمكن أن يلجأ بعض البائعين إلى وضع منتج ما ضمن مجموعة من المنتجات ذات الأسعار المرتفعة لتوليد انطباع بأن المنتج ينتمي إلى هذه الطبقة من المنتجات ولكن سعره أقل أو عليه خصم معين. في حال اكتشاف المستهلك بأن الأسعار التي يشاهدها في المتجر أقل من الأسعار المرجعية يندفع عندها إلى المنتج ويحاول أن يقرر فيما إذا كان الأمر فيه خدعة مثل أن يكون هناك مشكلة معينة في المنتج أو المنتج مقلد …إلخ، أو أن التخفيض حقيقي وذلك لأن الأسعار المنخفضة يمكن أن تشعر المستهلك بأن هنالك خلل في المنتج. العلاقة بين السعر والفخامة ظهر مفهوم أثر السعر على الفخامة Prestige Effect of price منذ أكثر من 120 عامًا وتحديدًا في كتابات Thosrtein Veblen في عام 1899 وظهر ما يدعى بأثر التكبر Snob effect أو أثر فبلين في سلعة فبلين Veblen Effect. عند حدوث هذا الأثر يتزايد الطلب على المنتج حتى مع ارتفاع السعر لأن المستهلكين يريدون استخدام المنتج لبناء أو تعزيز مكانتهم الاجتماعية بالمقارنة مع بقية الناس. فمثلًا ارتفعت أسعار منتجات العلامة التجارية البلجيكية ديلفو Delvaux المتخصصة في صنع الحقائب اليدوية بصورة كبيرة بالموازنة مع بقية المنافسين وكانت تهدف إلى إعادة تموضع العلامة التجارية لتصبح للفئة الراقية سرعان ما ازدادت مبيعات العلامة التجارية من منتجاتها وأصبحت تنافس أسعار حقائب لوي فيتون Louis Vuitton، بالمقابل نجد بأن بعض العلامات التجارية بالغت في رفع أسعارها مثل مالبري Mulberry وبرادا Prada لدرجة تجاوزت فيها حدود السعر المقبول لدى المستهلك ونتيجة لذلك بدأت مبيعاتها بالانخفاض. تبنت بعض العلامات التجارية النُدرة والحصرية لتدل على التميز والتفرد والفخامة لتبرير أسعارها المرتفعة تركز هذه الشركات على مفهوم الفخامة في رسائلها التسويقية وخصيصًا ضمن أسواق الساعات والمجوهرات والعطور وغيرها، وعادة ما يكون المستهلكون الباحثون عن التميز والتفرد مستعدين لدفع سعر أعلى لاعتقادهم بأن القليل من الأشخاص يمكنهم الحصول على هذا المنتج. ولكن ماذا عن المنتجات الفائضة لدى هذه الشركات الفاخرة؟ في الحقيقة تعتمد الشركات الفاخرة على إتلاف منتجاتها في حال لم تستطع بيعها ضمن فترة زمنية محدد وهذا ما فعلته العلامة التجارية البريطانية بربري Burberry المتخصصة في الأزياء والمنتجات الفاخرة، إذ عمدت الشركة في عام 2018 على إتلاف منتجات غير مباعة من الملابس الفاخرة والإكسسوارات والعطور بقيمة 28.6 مليون استرليني، للحفاظ على علامتها التجارية، وليبلغ إجمالي ما أتلفته ودمرته بربري على مدار خمس سنوات (من 2013 وحتى 2018) أكثر من 90 مليون جنيه استرليني. تسعى هذه الشركات للتوسع لإرضاء المستثمرين ومع هذا التوسع يزداد الإنتاج والمنتجات المعروضة ولذلك يضطروا إلى إتلاف هذه البضاعة في حركة منها لمنع بيع منتجاتها بثمن بخس مما يؤثر على سمعة الشركة لاحقًا. الخاتمة استكملنا في هذا المقال رحلتنا في تعلم أهمية الوعي بالسعر واستعرضنا فكرة مرونة الطلب السعرية وكيف تؤثر على تغير طلب على المنتج في الأسواق وانتقلنا بعدها لفهم كيفية إدراك المستهلك للسعر فبدأنا بطريقة إدراك السعر بحسب النموذج التقليدي وتعرفنا على العلاقة بين السعر والجودة وكيف يستخدم المدراء والمسوقون حيل نفسية للتلاعب على المستهلكين والتخفيف من وقع ارتفاع السعر سواء من خلال الأسعار الفردية أو الكسرية كما اطلعنا أيضًا على الطريقة التي يوازن بها المستخدمون الأسعار وأهمية السعر المرجعي وقد ختمنا بعدها بالتعرف على العلاقة بين السعر والفخامة وختامًا إن الوعي بالسعر جزء من الوعي بالعلامة التجارية يضيف قيمة كبيرة إذا أُحسن استخدامه ويسبب خسائر فادحة للشركات التي تسيء استخدامه لذلك إن السعي للمعرفة والاطلاع على هذه الأمور هي السلاح الوحيد لتجنب هذه الخسائر. المصادر البحث Direct evidence of ending-digit drop-off in price information processing. البحث The Widespread Use of Odd Pricing in the Retail Sector. مقال The Ultimate Guide to Pricing Strategies لصاحبته Allie Decker. مقال 10 Timeless Pricing Strategies to Increase Sales لصاحبه Gregory Ciotti. البحث Left-digit price effects on smoking cessation motivation. البحث Price Endings, Left‐Digit Effects, and Choice. اقرأ أيضًا المفاهيم الأساسية للوعي بالسعر Price Awareness السعر هو ما تدفعه، والقيمة هي ما تحصل عليه أهداف تسعير المنتج واستراتيجياته المختلفة

-

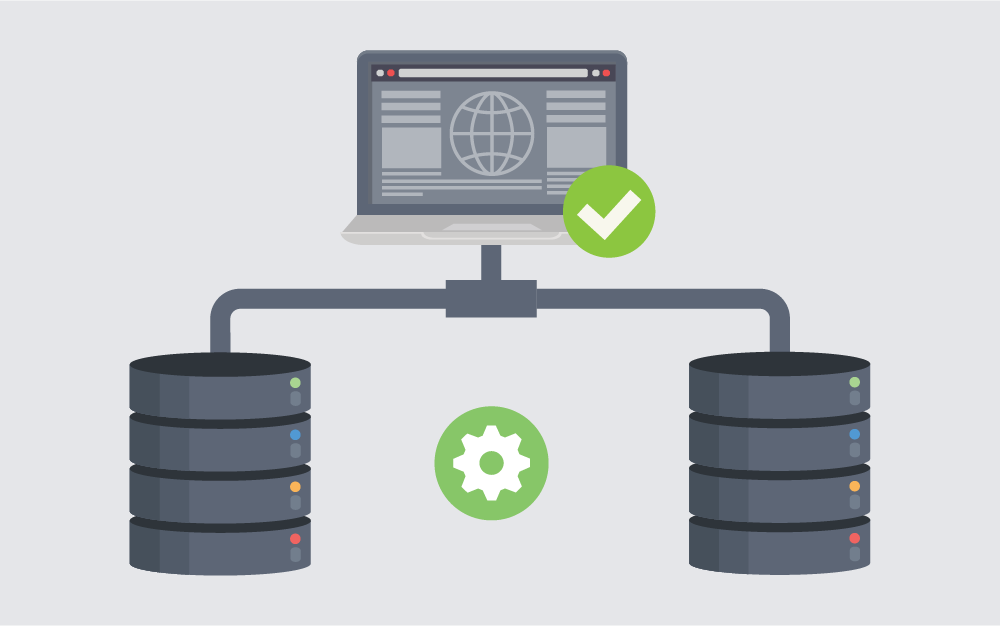

بعد أن تعرفنا في مقال مدخل إلى الوعي بالعلامة التجارية على ماهية الوعي بالعلامة التجارية وعلى الوعي بالإعلام سنتعرف في هذا المقال على تأثير الوعي بالسعر ودوره في بناء الوعي بالعلامة التجارية. إن معرفتنا لكيفية فهم المستهلكين للإعلان والسعر وطريقة معالجتها في عملية تقييم المنتجات واختيارها سيسهل علينا بناء استراتيجية تسعيرية مناسبة ليرتبط السعر بقيمة وفوائد المنتج وليشكلوا بعد ذلك الوعي بالعلامة التجارية. يعد التسعير أحد المكونات الرئيسية لخطة العمل Business Plan؛ أي أنه نشاط استراتيجي يؤثر على كيفية رؤية المستهلكين لمنتجك ومكانتك في السوق وتمييز منتجك عن منتجات منافسيك، ومع ذلك يجب أن يتماشى السعر الذي تحدده مع استراتيجيات التسويق الأخرى وسمات المنتج. سواء كنت بصدد تطوير خطة تسويق رسمية أم لا، فإن إجراء بعض الأبحاث اللازمة لخطة التسويق قبل تحديد استراتيجيات التسعير أمر بالغ الأهمية. ستساعد المعرفة المكتسبة من البحث ومعرفة شخصية العميل Persona في تحديد الأسعار المناسبة لمنتجاتك أو خدماتك. ما هو الوعي بالسعر Price Awareness استحوذ مفهوم الوعي بالسعر Price Awareness على اهتمام الباحثين خلال العقود القليلة الماضية وحاول كل واحد منهم صياغة تعريف شامل له فبعضهم عرفه على أنه "قدرة المشترين على إبقاء الأسعار في الذهن"، والبعض الآخر عرفه بأنه "درجة معرفة المشترين بأسعار المنتجات والخدمات البديلة التي يرغبون في شرائها" والعديد من التعاريف الأخرى التي تدور في نفس المعنى. تتألف تركيبة الوعي بالسعر غالبًا من خلال قدرة المستهلكين على: معرفة سعر المنتج الذي اشتراه مؤخرًا. تصنيف منتجات عديدة اعتمادًا على أسعارها. تمييز سعر منتج معين. ويختلف المستهلكين أيضًا في طريقة معرفتهم بالسعر وينقسمون إلى ثلاثة أقسام وهي: يعرفون السعر معرفة دقيقة. يعرفون مجال السعر وليس لديهم اطلاع كامل الأرقام الدقيقة. لا يعرفون السعر الدقيق ولا مجال السعري. يؤثر السعر على مبيعات العلامة التجارية كما يعدّ من أهم عناصر المزيج التسويقي الأربعة (وهي المنتج والسعر والتوزيع والترويج وسبق أن تحدثنا في مقال مفصل عن تأثير عناصر المزيج التسويقي على سلوك المستهلك ننصحك بالاطلاع عليه)، كما تؤثر الاستراتيجية التسعيرية على مدى نجاح الشركة وقدرتها على تحديد ذلك بدقة ضمن خطتها، إذ يهتم المدير بخصائص المنتج لينتقل بعدها ليضع سعرًا لهذا المنتج، ومن ثم يقرر كيف سيُوزعه ويوصلهُ للزبائن، ومن ثم اختيار الطريقة المثلى لترويجه، وبما أن إدارة الشركة تسعى وراء العائد دائمًا، فإن من الواضح أن السياسات المتعلقة بالسعر تعدّ مهمة جدًا باعتبار أن أرباح المنتجات هي العنصر الوحيد الذي يولد العوائد أما باقي العناصر فينتج عنها تكاليف. عملية التسعير تنطوي عملية التسعير على الكثير من النشاطات وكل نشاط يتأثر بالآخر وتتناغم هذه النشاطات لتشكل لدينا سمفونية سيسمعها العميل ليقرر بعدها هل يشتري المنتج أم لا، ولنفهم كيف يؤثر السعر في ذهن المستهلك سنستعرض جميع المراحل الأساسية التي تمر بها عملية التسعير وانعكاسها على المستهلك. في البداية تمر أي شركة أو علامة تجارية بالخطوات التالية قبل تسعير منتجاتها: تحديد الأهداف المالية والتسويقية والإستراتيجية العامة للشركة. تحديد أهداف المنتج أو العلامة التجارية. مرونة أسعار المستهلك ونقاط السعر. الموارد المتاحة للشركة. ولكي نستطيع تحديد الأهداف السابقة سنحتاج للإجابة على بعض الأسئلة التي ستُساهم في تكوين صورة عامة عن وضع الشركة الحالي ومن أبرز الأسئلة نذكر: ما مزيج المنتجات أو الخدمات التي تقدمها شركتك؟ ما هو السوق أو الأسواق المستهدفة؟ هل تخطط لتوزيع منتجك بالجملة أم التجزئة؟ ما هي دورة حياة منتجاتك أو خدماتك؟ ما هو الطلب المتوقع على المنتج؟ هل يمكن أن تملي كيانات أخرى (مثل الحكومات أو لجان مكافحة الاحتكار) على الشركة نطاق سعري معين؟ يحدد مزيج المنتجات المتوفرة لدى الشركة استراتيجيات التسعير فإما سيَحدُ من تنوع التسعير أو يوسعها لأن المنتجات الكثيرة توسع من تنوع الأسعار والعروض وفي حال المنتجات قليلة ستكون الخيارات محدودة، بالإضافة إلى ذلك يساعدك معرفة التركيبة السكانية للسوق الذي تستهدفه في تحديد استراتيجيات التسعير المناسبة. فمثلًا هل العملاء المستهدفين مهتمون بالقيمة المضافة الخارجية (مثل التوصيل المجاني)؟ أو الجودة العالية (مثل جودة المواد الخام للمنتج)؟ أو أنهم مهتمون بانخفاض التكلفة فقط؟ بالإضافة إلى ذلك تؤثر طريقتك في توزيع المنتج على أهداف التسعير فمثلًا يمنحك التسويق بالتجزئة تحكمًا أكبر بالمقارنة مع التسويق بالجملة في كيفية تجميع المنتجات وعرضها وتسعيرها، ويمكن أن تؤثر دورة حياة منتجك على اختيارك لأهداف واستراتيجيات محددة. فمثلًا في المنتجات التي تكون دورة حياتها التقديرية قصيرة، سيكون من الضروري بيع كميات أكبر من المنتج أو تحقيق هوامش ربح أكبر من المنتجات التي تكون دورة الحياة فيها أطول. تمنحك دورات الحياة الأطول مزيدًا من الوقت لتحقيق هدف المبيعات الخاص بك. عندما يُتوقع أن يكون الطلب على منتج مرتفعًا، يكون لديك المزيد من المرونة في اختيار استراتيجيات التسعير لأن العملاء من غير المرجح أن يهتموا بالسعر والتعبئة لأنهم يريدون حقًا منتجك. كما يجب الانتباه إلى أن بعض المنتجات مثل الحليب لديها لوائح تفرضها الحكومة تُحدد فيها السعر الواجب بيعها للمستهلك ولمكافحة عمليات الاحتكار أيضًا لذلك يجب على المسؤول عن التسعير أن يتابع اللوائح التي تصدرها الدولة لتجنب الوقوع في مشاكل. الفرق بين السعر والتكلفة والقيمة تعد عملية التسعير من أكبر مسببات الصداع لدى مدراء الشركات لما لها من أهمية كبرى في وجود الشركة في السوق وهي من القرارات الاستراتيجية وتتسم بدرجة عالية من التعقيد والتداخل بسبب المتغيرات الكثيرة التي تتضمنها، وانعكاسها على مجمل أنشطة الشركة التي تقودها إلى تحقيق الأرباح وبالتالي الاستمرار والنمو، وأي قرار خاطئ في عملية التسعير سيؤثر ليس فقط على المبيعات وإنما على وجود الشركة وسمعتها في السوق كما أن استراتيجية التسويق ستتأثر تأثرًا كبيرًا باستراتيجية التسعير. ولكي نضمن اتخاذنا الخطوات الصحيحة يجب أن نتوسع في فهم كل مصطلح نستخدمه في هذه العملية. في الحقيقة غالبًا ما تتداخل مفاهيم السعر والقيمة والتكلفة لنستعرض معًا الفروقات بين هذه المصطلحات حتى نوضح أهمية كل منها. السعر Price السعر هو المبلغ الذي يتقاضاه البائع من المشتري مقابل أي منتج أو خدمة والتي تشمل التكلفة Cost وهامش الأرباح Profit Margin. يعتمد سعر المنتج أو الخدمة على كمية العرض والطلب. تحاول هذه القوتان المتعارضتان تحقيق التوازن دائمًا كي تتوافق كمية المنتجات أو الخدمات المقدمة مع طلب السوق. وتتغير الأسعار مع تغير ظروف السوق. يذكر أنه في بعض الأحيان تستخدم كلمات بديلة للتعبير عن السعر مثل: الرسوم: مثل رسوم الجامعات أو مراكز التدريب. الاقساط: مثل أقساط السيارة. الإيجار: مثل استئجار البيوت أو الآلات. الأجرة: مثل وسائل النقل. التكلفة Cost يمكن تعريف التكلفة على أنها المبلغ الإجمالي الذي ينفق على المنتجات مثل الأرض والعمالة ورأس المال والآلات والمواد والضرائب وكل الأمور التي تدخل في سلسلة إنتاج منتج معين أو توفير الخدمات ما. أي ببساطة هو أي شيء يضيف كُلفة على المنتج أو الخدمة التي تصنعها الشركة. من الضروري عند تحديد السعر حساب جميع التكاليف بدقة كبيرة لأنها ستؤثر على ربحية الشركة إلى حد كبير. تقسم التكاليف عادة إلى قسمين وهما: التكلفة الثابتة: هي التكاليف التي تظل كما هي بغض النظر عن عدد الوحدات المنتجة، مثل الإيجار، والتأمين الصحي، واستضافة المواقع وما إلى ذلك …إلخ. التكلفة المتغيرة: يسمى نوع التكاليف، الذي يختلف مع عدد الوحدات المنتجة، بالتكلفة المتغيرة، مثل المواد الخام والعمالة وتكلفة الشحن وما إلى ذلك. القيمة Value يمكن وصف القيمة بأنها الفائدة التي يجنيها العميل من المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة. بعبارة أخرى هي الفوائد أو المميزات التي يدركها العميل من المنتج أو الخدمة. يمكن أن تكون المميزات عبارة عن الخصائص المادية أو الوظيفية أو موثوقية المنتج أو سهولة الاستخدام أو المظهر أو دعم العملاء أو جميع ما سبق. تتميز القيمة ببعض الخصائص نذكر منها: لا تقاس بطبيعتها: وذلك لأن قيمة المنتج تختلف باختلاف الأشخاص، فمثلًا بالنسبة للشخص الذي يعاني من مشكلة في النظر فإن النظارات لا تقدر بثمن ولكن إذا كان نظر الشخص سليم، فإن النظارات لا قيمة لها في حياته لذلك تعتمد القيمة على حاجة للفرد وفائدة المنتج له. اختلاف القيمة من وقت لآخر: فمثلًا قيمة الكتاب للطالب قبل الامتحانات أكبر بكثير من قيمته بعد الامتحان. اختلاف القيمة بحسب نسبة العرض والطلب في السوق: فمثلًا لنفترض أن هناك محلًا للبيع في منطقة مكتظة جدًا في السوق بالتأكيد سيكون لديه المئات من المشترين وهذا هو ارتفاع الطلب بسبب الموقع المناسب، وفي حال كانت المحال المجاورة مختلفة عن نشاط المحل سيكون عندها العرض منتجات هذا المحل أقل، وبالتالي ستكون القيمة عالية لهذا المحل ويمكن أن يستغل صاحب المحل ذلك ويرفع من أسعاره. اختلاف القيمة من مكان لآخر: فمثلًا قيمة الملابس الصوفية ستكون أعلى في المناطق الباردة بالمقارنة مع المناطق الصحراوية. أهداف التسعير تُحدد أهداف التسعير أثناء وضع الأهداف التجارية والمالية للعلامة التجارية. يمكن لعناصر خطة عملك أن توجه اختياراتك لهدف التسعير وطريقة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المستقبلية. فإذا كان أحد أهداف عملك العامة هو أن تصبح رائدًا في السوق من خلال الحصة السوقية لمنتجك، يمكن أن يكون تعظيم هامش الربح هو هدف التسعير الأنسب لشركتك خصيصًا إذا كانت خطة عملك تتطلب نموًا في الإنتاج في المستقبل القريب لأنك ستحتاج إلى تمويل للمرافق والعمالة. وعمومًا يمكن تصنيف أهداف التسعير إلى ثلاث أهداف وهي: التسعير الموجهة للربحية Profit-Oriented Pricing. التسعير الموجه للمبيعات Sales-Oriented Pricing. أهداف التسعير وفق المنافسين Competitor-Oriented Pricing. التسعير الموجهة للربحية Profit-Oriented Pricing وهي الأهداف التي تركز على الأرباح كمحور مركزي للقرارات، وتتنوع أهداف التسعير الموجه للربحية وكل هدف له سياسة تسويقية وتنفيذية مختلفة كما هو الحال في معظم الأهداف التسويقية تحتاج أهداف التسعير إلى أن طريقة لقياسها للتحقق بشكل دقيق، وبناء على نتائج القياس توازن الأهداف مع النتائج التي استطاعت الشركة تحقيقها ومدى التقدم الحاصل في بلوغ الهدف.ولكن حتى نستطيع زيادة الأرباح أو تعظيمها يجب أن نفهم العميل والمنتج فهمًا عميقًا وفي طريقنا لتحقيق ذلك يجب أن نجيب على بعض الأسئلة المهمة التالية: ما أبرز الجوانب التي نريد معرفتها عن العملاء الذين نستهدفهم (الدراسة أو العمر أو عدد أفراد الأسرة …إلخ)؟ ما هي أبرز المشاكل التي يواجهونها والمتعلقة بالمنتج أو الخدمة التي نقدمها؟ ما هي الحلول المقترحة لهم؟ ما معايير العملاء الذين يشترون المنتجات أو الخدمات الحالية؟ هل العميل يقدر فعلًا قيمة المميزات الموجودة في المنتج؟ ما مدى رضاهم عن الجودة؟ هل العملاء حساسون للسعر؟ وما مدى حساسيتهم؟ بعد أن فهمنا العميل والمنتج يجب أن نحدد وجهتنا الدقيقة في الربحية، ومن أبرز تطبيقات التسعير الموجهة للربحية نذكر: تعظيم الأرباح Profit Maximization. الأرباح المرضية Satisfactory Profits. العائد على الاستثمار Return On Investment. 1. تعظيم الأرباح Profit Maximization يهدف التسعير في هذه الحالة إلى تحديد أسعار تؤدي إلى رفع الإيرادات الكلية للشركة بأكبر قدر ممكن بالمقارنة مع التكاليف الإجمالية كما أن رفع الأسعار يجب أن يكون منطقي وغير مبالغ به، ولا يجب على الشركة رفع الأسعار إذا كانت الشركة في مركز احتكاري في حال كونها الوحيدة في السوق لأن ذلك سيعطي انطباعًا سيئَا لها، بالإضافة إلى ذلك يجب ألا تتجاوز الأسعار القيمة المدركة للمنتج Product Perceived Value وتلعب قدرة المشتري الشرائية والبيئة الاقتصادية للدولة دورًا مهمًا في تحديد السعر الأعظمي. في بعض الأحيان عندما يعتمد المدراء على تعظيم الأرباح للمنتجات يحاولون زيادة القيمة المضافة للمنتج من خلال التوصيل المجاني أو الخدمات المرفقة المجانية كما يحاولون أيضًا تقليل التكاليف من خلال زيادة كفاءة للموظفين وأتمتة بعض العمليات أو شراء المواد الأولية بكميات كبيرة …إلخ. وبعض التجار وأصحاب الأموال يتوجهون إلى القطاعات ذات الربحية العالية مثل قطاع المكياج وأدوات العناية الشخصية للنساء أو المجالات الكيميائية الطبية التي تُعطى بدون وصفة طبيب لأن أرباحها عالية جدًا إذ يمكن أن تصل الربحية في هذه المجالات إلى 90% أو أكثر في بعض الأحيان؛ في الحقيقة هذا ما يجعل هذه المجالات شديدة التنافسية! تسيئ بعض الشركات فهم فكرة تعظيم الأرباح فتراها تركز بصورة كبيرة على تخفيض التكاليف كثيرًا بطريقة غير مدروسة سواء من خلال تسريح الموظفين أو الأقسام ذات الرواتب العالية أو تخفيض الميزانيات الخاصة بتطوير المنتجات ومن أشهر الأخطاء التي تقع بها الشركات هي تخفيض ميزانية الإعلانات فبالرغم من أن تخفيض الميزانية الإعلانية سيؤدي إلى زيادة الأرباح ولكن هذه الأرباح ستكون على المدى القصير، كما أن هذه الطريقة ستؤدي إلى انخفاض الوصول إلى العملاء الجدد وبالتالي انخفاض معدل تحويل العملاء الجدد إلى مشترين وبالتالي انخفاض أرباح الشركة على المدى الطويل؛ لذلك تعمل الشركات دومًا على إيجاد المعادلة المناسبة بين طموح الشركات لإبقاء تكاليف التشغيل منخفضة مع الحفاظ على تعظيم ربحية الشركة. 2. الأرباح المرضية Satisfactory Profits تهدف الشركة في هذه الحالة إلى تحديد مستوى أرباح مقبول ومنطقي للشركة أي أن الشركات تسعى لتحقيق مستوى ربح يتوافق مع مستوى المخاطر التي تواجه الشركة. يمكن أن تصل الأرباح المرضية في بعض الصناعات أو الأسواق شديدة المخاطر إلى 35% وهو رقم أكبر بكثير من مستوى الأرباح الشائع 10-20%. أو أن الشركة تسعى لتحقيق نسبة الربح المشابهة للمنافسين ريثما تعزز من قوة فريقها وإمكانياتها في المستقبل لكي تستطيع عندها زيادة القيمة المضافة لمنتجاتها. في الحقيقة إن الشركات الذكية حريصة جدًا على ضمان استدامتها على المدى الطويل ولذلك فإنها تسعى لوضع أسعار منطقية وتحقيق أرباح معقولة بالإضافة إلى ذلك الأرباح المرضية للمنتجات تشجع الموزعين والموردين للاستفادة من هذا المنتج. تعتمد شركة آبل Apple على التسعير المرضي في بعض منتجاتها، فبحسب إحصائية صادرة عن موقع Statista جاء فيها أن هامش الربح في أجهزة ماك Mac بلغ 25٪ فقط، وهذا أمر مفاجئ بالموازنة مع جودة المنتج ومكانته في السوق. يتكهن بعض الباحثين بأن شركة آبل تسعى إلى تعظيم الأرباح من خلال الوظائف الإضافية التي يمكن أن يشتريها العملاء مثل اشتراكات آبل ميوزك Apple Music وخدمة التخزين السحابي وهذه الخدمات الإضافية لها هامش ربح أعلى بكثير وهو 59٪. في الحقيقة لا نعلم بنية شركة آبل في هذا التعسير سواء أكان ذلك حقًا من أجل كسب أرباح مرضية في أجهزة الماك وجعلها متاحة لجميع طبقات المجتمع أم أنها طريقة ذكية منها للالتفاف والدوران وتشجيع المستهلكين للدخول إلى النظام البيئي Ecosystem لشركة آبل! في الحقيقة يمكن أن تكون استراتيجية الأسعار المرضية مفيدة في الشركات التي تقع في البلدان ذات المعايير الثقافية القوية والتي تشجع على الإنصاف والإيثار والود والكرم والعطف مع الآخرين. 3. العائد على الاستثمار Return on Investment يعد هدف العائد على الاستثمار (ويشار إليه اختصارا ROI) من أكثر أهداف الربحية شيوعًا. إذ يقيس العائد على الاستثمار إلى نسبة الأرباح مقابل الاستثمار (كنسبة مئوية). فمثلًا إذا كان رأس المال 100 مليون دولار أمريكي وتسعى الشركة لتحقيق عائد 15% على الاستثمار فهذا سيتطلب أن تكون الأرباح 15 مليون دولار أمريكي وكلّما ارتفع العائد على الاستثمار كان وضع الشركة أفضل. تسعى الشركة في هذا التوجه إلى تحقيق الربحية التي تراها مناسبة من خلال العائد على الاستثمار بغض النظر عن أسعار المنافسين وبقية التفاصيل الأخرى. عمومًا يمكن الاعتماد على أهداف التسعير الموجهة للربحية عندما نواجه الحالات التالية: تمتلك الشركة منتجات منخفضة التكلفة من خلال استطاعتها تحقيق ميزة تنافسية على مستوى التكاليف (مثلما يحدث عند استيراد كميات كبيرة من مواد أولية من الصين). عندما تقود الشركة أسعار السوق في هذه الحالة ستكون أسعار الشركات المنافسة ملاحقة لأسعار الشركة القائدة ويمكن ألا يتأثر المستهلك برفع السعر. يكون هناك عائد مهم مطلوب لدى إطلاق المنتجات الجديدة. سهولة نسخ المنتج من قبل المنافسين وبالتالي سيكون الوقت قصيرًا لنشر المنتج وفي حال رؤية المستهلكين لأسعار المنافسين قريبة لسعر المنتج الأول في السوق عندها سيشترون المنتج الأول لأقدميته. التسعير الموجه للمبيعات Sales-Oriented Pricing ترتكز أهداف التسعير الموجهة للمبيعات إلى زيادة الحصة السوقية أو تعظيم المبيعات. ولتحديد التوجه الأنسب يجب في البداية تقدير المبيعات الحالية للشركة سواء نقدًا أو بعدد المنتجات المباعة، ومن المهم تحديد طريقة تقييم الحصة السوقية لأن النتائج ستكون مختلفة بحسب طريقة التقييم لنفترض مثلًا وجود أربع شركات تتنافس في سوق بحجم مبيعات كلي 2000 منتج وبعائدات كلية على مستوى الصناعة 4000 دولار أمريكي كما هو مبين في الجدول التالي: فوفقًا لعدد الوحدات المباعة تتمتع الشركة A بأكبر حصة سوقية وهي 50% ولكنها لا تمتلك سوى 25% كحصة سوقية من الإيرادات بالمقابل تستحوذ الشركة D على 15% فقط من عدد المنتجات المباعة في السوق ولكنها تمتلك أعلى حصة من إيرادات السوق 30%. نلاحظ من المثال السابق بأنه ليس من الضروري بيع كميات كبيرة للحصول على عائد مجزي على الاستثمار لذلك لا يمكننا الجزم دائمًا بأن الحصة السوقية الأعلى تعني الأرباح الأكثر لأن الكثير من الشركات التي تتصارع في الأسواق شديدة التنافسية يمكن أن تخسر المال عندما تحاول السيطرة على أكبر حصة سوقية. فمثلًا، حولت شركة بروكتر وغامبل Procter & Gamble من تركيزها على زيادة الحصة السوقية للشركة إلى زيادة العائد على الاستثمار وذلك عندما أدركت بأن الأرباح لا تتولد تلقائيًا عند زيادة الحصة السوقية. عمومًا تتجه الشركات في هذه الاستراتيجية التسعيرية إلى تحقيق أحد الهدفين التاليين: الحصة السوقية Market Share. تعظيم المبيعات Sales Maximization. 1. الحصة السوقية Market Share يراقب المستثمرون والمحللون تاريخ الشركات التي يريدون أن يستثمروا بها ويركزون على حالات زيادة أو نقصان الحصة السوقية بعناية لأنه يمكن أن يشير إلى ضعف القدرة التنافسية النسبية لمنتجات الشركة أو خدماتها أو فريق عملها. مع نمو السوق الإجمالي لمنتج أو خدمة، فإن الشركة التي تحافظ على حصتها في السوق تزداد إيراداتها بنفس معدل نمو السوق. تلجأ بعض الشركات إلى اعتماد الابتكار لزيادة حصتها في السوق. لأنه عادة عندما تقدم إحدى الشركات تقنية جديدة لم يقدمها منافسيها بعد، فإن المستهلكين الراغبين في امتلاك هذه التكنولوجيا سيشترون من تلك الشركة حتى ولو لم يسبق لهم التعامل معها من قبل ويمكن جدًا أن يصبح العديد من هؤلاء المستهلكين عملاء مخلصين. بالإضافة إلى ذلك تحمي الشركات حصتها الحالية في السوق من خلال إدارة العلاقات مع العملاء Customer Relationship Management ومنع العملاء الحاليين من القفز إلى سفينة إحدى المنافسين عندما يطرحوا عرضًا جديدًا. ويمكن استخدام نفس الأسلوب -الاهتمام الكبير بالعملاء- للحصول على عملاء الشركات المنافسة ففي نهاية المطاف سيتحدثُ العملاء الراضين عن تجربتهم الإيجابية لأصدقائهم وأقاربهم الذين سيُصبحون فيما بعد عملاء جدد أيضًا. من الجدير بالذكر أن الحصول على حصة في السوق من خلال التسويق الشفهي يزيد من إيرادات الشركة دون الزيادات المصاحبة في نفقات التسويق وهذا أمر يحبذه أصحاب العلامات التجارية ويسعون إلى تحقيقه. 2. تعظيم المبيعات Sales Maximization تسعى بعض الشركات نحو تعظيم مبيعاتها بدلًا من السعي للحصول على حصة سوقية معينة. تميل الشركات التي تسعى إلى تعظيم مبيعاتها إلى عدم التركيز على الأرباح أو المنافسة أو البيئة التسويقية طالما أن المبيعات في تزايد مستمر، فإذا كانت الشركة تعاني من مشكلات في التمويل أو كانت تواجه مستقبلًا يكتنفه الغموض فإنها تحاول توليد أكبر قدر من السيولة على المدى القريب من خلال زيادة المبيعات. ويتوجب على الإدارة عندها تبني منهجية تساعد على موازنة العلاقة بين السعر والكمية Price-quantity Relationship التي تولد أكبر سيولة من الإيرادات. يمكن اللجوء إلى تعظيم المبيعات عندما يوجد في المخزون منتجات زائدة أو منتجات يمكن أن تكسد وتحتاج لعناية مُكلفة (مثل تبريد) لذلك لا نستغرب مشاهدة تخفيضات تتراوح بين 50% وحتى 70% بالمئة على بعض المنتجات المتعلقة بالمناسبات (مثل الشجر أو الزينة) بعد انتهاء مواسمها. وعمومًا يجب ألا نعتمد على هدف تعظيم المبيعات كهدف بعيد المدى لأن تعظيم المبيعات يمكن أن يُخفض أو يلغي الربحية. عمومًا يمكننا الاعتماد على أهداف التسعير الموجهة للمبيعات عندما نواجه الحالات التالية: السوق حساس للتغيرات الصغيرة على مستوى السعر. تكاليف الإنتاج منخفضة. يمكننا التوقع أو التنبؤ بانخفاض التكاليف بنسبة محددة عند زيادة الإنتاج. احتمالية كبيرة لدخول منتجات بديلة إلى السوق. عند الدخول إلى سوق جديد نامٍ. وجود فروقات بسيطة في القيمة المدركة للمنتجات المطروحة في الأسواق. الرغبة في زيادة التنافسية وتقليص فرص دخول المنافسين إلى السوق. أهداف التسعير وفق المنافسين Competitor-Oriented Pricing تعد استراتيجيات التسعير وفق المنافسين من أبرز الاستراتيجيات المنتشرة بين الشركات الناشئة، وفي هذه الطريقة تُحدد أسعار منتجاتك أو خدماتك بناءً على الأسعار التي يحددها أقرب منافسيك. تُطبق هذه الاستراتيجية عندما يكون المنتج متجانسًا مع بقية المنتجات والسوق شديد التنافسية. يُعرف التسعير التنافسي أيضًا باسم التسعير الموجه نحو السوق لأن الشركات تنظر في أسعار السوق بدلًا من تحليل التكاليف الخاصة بها. ومن أجل الوصول إلى فهم عميق لكيفية تسعير المنافسين يجب الإجابة على هذه الأسئلة في البداية: ما هي الشركات المنافسة؟ وكم عددها؟ وما حجم حصتها من السوق؟ ما هي مناطق انتشار الشركات المنافسة؟ وما المنتجات التي يبيعونها؟ كيف يحققون مكانة متميزة وأفضلية لأنفسهم؟ ما هي السلبيات والإيجابيات الخاصة بمنتجاتهم المطروحة وعروضهم المقدمة؟ ما نوع استراتيجية التسعير التي يتبعونها؟ وكم مرة يغيرون أسعارهم في السنة؟ ما حجم نفقات المنافسين؟ وهل يستطيعون تحقيق الأرباح؟ وما هي نسبة أرباحهم؟ ما المواد التسويقية التي يستخدمونها؟ وكيف كان أداؤهم فيها؟ ما العروض التي لا يقدمونها ونستطيع تقديمها؟ كم عمر المنافسين في السوق؟ وما هو معدل نموهم؟ وللتعرف أكثر على كيفية إيجاد المنافسين والتعرف على ميزاتهم وأسعارهم، ننصحك بمتابعة جزئية البحث والتخطيط من مسار أساسيات إدارة تطوير المنتجات لدورة إدارة تطوير المنتجات المقدمة من أكاديمية حسوب. تتجه الشركات في هذه الاستراتيجية التسعيرية إلى تحقيق أحد الهدفين التاليين وهما: الاستراتيجية التوافقية Adjustment Strategy. الإستراتيجية المتخصصة Niche Strategy. 1. الاستراتيجية التوافقية Adjustment Strategy تعتمد الشركات في بعض الحالات على وضع أهدافها السعرية بما يتوافق مع أسعار المنافسين بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار السوق وعدم نيتها الخوض في الحروب السعرية أو سباق السقوط إلى الهاوية. عادة ما يكون سعر المعياري هو السعر الذي يحدده زعيم السوق. تسمى هذه الاستراتيجية بالتسعير وفقًا للوضع الراهن Status Quo Pricing وعوضًا عن المنافسة بالسعر تتنافس الشركات على العناصر الأخرى من المزيج التسويقي مثل التوزيع أو الترويج والتسويق أو تطوير المنتجات أو التوصيل المجاني …إلخ. تبنت الشركات هذه الإستراتيجية في العديد من الأسواق، بما في ذلك السفر الجوي والمنتجات البترولية والاتصالات. المتطلبات الأساسية لاستراتيجية التعديل هي هياكل تكلفة متشابهة بين قائد السوق والشركات المنافسة. تفترض الإستراتيجية أيضًا أن سياسات التسعير لزعيم السوق لا تهدف إلى إضعاف أتباع السعر، وبالرغم من ذلك تعد سياسة التسعير التوافقي سلبية وغير أمثلية لأنها تتجاهل القيمة المدركة من قبل المستهلكين لمنتجات وخدمات الشركة والشركات المنافسة. كما تتجاهل أيضًا كمية العرض والطلب في السوق. 2. الاستراتيجية المتخصصة Niche Strategy تُحدد الاستراتيجية المتخصصة السعر من خلال التمايز عن أسعار المنافسين. أي يحدد السعر برقم لم يستخدمه أحد في السوق. يمكن لمركز السعر هذا أن يقع ضمن نطاق غير مغطى بين الأسعار الأخرى مثل أن يقع عند الطرف العلوي أو السفلي من النطاق السعري السائد. في الحقيقة كلما زاد تجزئة السوق من ناحية القوة الشرائية للمستهلك وتفضيلاته الشخصية زادت إمكانية وضع سعر مناسب وتحقيق المعادلة الرابحة. تتجه الشركات في هذه الاستراتيجية إلى طريقتين وهما: التسعير المرتفع عن المنافسين: ترفع الشركات وفقًا لهذه السياسة أسعار منتجها لتكون الأعلى بين أسعار المنافسين، ويمكن أن يكون ذلك فعالًا في المرحلة الأولى من دورة حياة المنتج؛ ويمكن أن يعطي السعر انطباعًا أوليًا بارتفاع جودة المنتج وبأنه أفضل من منتجات بقية المنافسين؛ لذلك فهو يستحق التميز وتعزز الشركة هذه الفكرة من خلال التغليف المميز والأنيق وتصميم المتجر الراقي والحملات التسويقية المميزة. التسعير المنخفض عن المنافسين: ويسمى أيضًا بالتسعير العدائي Aggressive Pricing أو التسعير الجائر تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد الأسعار منخفضة لمحاولة طرد المنافسين وخلق أجواء احتكارية على بيع منتج محدد، ويستفيد المستهلكون من انخفاض الأسعار على المدى القصير، لكنهم يعانون إذا نجح المخطط في القضاء على المنافسة، لأن ذلك سيؤدي ذلك إلى تراجع الاختيار واحتمالية ارتفاع الأسعار بسبب الاستغلال. بالرغم من أن هذه السياسة لا تتطلب الكثير من التخطيط إلا أنها مخاطرة كبيرة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل كارثية. ينتهك التسعير الجائر قوانين مكافحة الاحتكار، لأنه يجعل الأسواق أكثر عرضة للاحتكار. ومع ذلك من الصعب مقاضاة مزاعم هذه الممارسة لأن المدعى عليهم يجادلون بأن خفض الأسعار جزء من المنافسة العادية، وليس محاولة متعمدة لتقويض السوق. علاوة على ذلك، لا ينجح التسعير الجائر في تحقيق هدفه دائمًا بسبب الصعوبات في استرداد الإيرادات المفقودة والقضاء على المنافسين بنجاح. هناك بعض التطبيقات الخطرة في ممارسة التسعير العدائي منها عملية الإغراق Dumping، وهي عندما يحاول أحد المفترسين غزو سوق أجنبية جديدة عن طريق بيع البضائع هناك على الأقل مؤقتًا مقابل أقل مما يفرضونه في الأسواق المحلية. يكمن التحدي لا سيما في الأسواق العالمية المتزايدة، في منع شراء البضائع "المغرقة" في الخارج وإعادة بيعها في السوق المحلية المربحة. حاول تحالف من الشركات الألمانية في أوائل القرن العشرين إغراق سوق الولايات المتحدة بمادة البروم Bromine والذي هو عنصر أساسي في العديد من الأدوية كما أنه عنصر حيوي في التصوير الفوتوغرافي. حاول الألمان بيع البروم في الولايات المتحدة بأقل من تكلفة التصنيع، إلا أن إحدى الشركات الأمريكية التي تدعى Dow Chemical كانت أذكى من ذلك واستجابت بذكاء على هذا الأمر من خلال شراء البروم في الولايات المتحدة وإعادة بيعه في أوروبا، مما سمح لها بتقوية قاعدة عملائها الأوروبيين على حساب تحالف الشركات الألمانية. لحسن الحظ بالنسبة للمستهلكين فإن المنافسة بتخفيض السعر يفيدهم ويزيد من قوتهم الشرائية، بينما تكون هذه المنهجية صعبة التطبيق على الشركات وخصيصًا إذا كانت لفترات طويلة، فعلى سبيل المثال، إذا أرادت محطة وقود خفض الأسعار لفترة كافية لطرد جميع المنافسين في منطقة يكثر بها محطات الوقود لن تستطيع تحقيق أية أرباح لأن الأرباح على أٍسعار الوقود منخفضة بطبيعتها وبالتالي لن تكون المهمة سهلة. تعمد بعض الشركات إلى اعتماد التسعير الجائر عند الحالات التالية: عندما يكون المنتج في مراحل مبكرة من دورة حياته. في حال كانت الأسواق بحالة نمو مستمر. عند وجود فرص لبناء أو الحصول على حصة سوقية كبيرة. ولكن هل هذه كل الخيارات لدينا في التسعير؟ في عام 2005 نشر الباحثان دبليو شان كي وزميلته البروفسورة رينيه موبورن كتابًا جاء كخلاصة لأبحاثهم؛ إذ عكفوا على إجراء دراسة لـ 150 خطوة استراتيجية للشركات ضمن 30 صناعة تجارية مختلفة بعض الخطوات امتدت على مدى 100 عام، وتوصلوا إلى فكرة مفادها بأن الخيار الأفضل للشركات الجديدة التي تريد الدخول في السوق هو أن تولد طلبًا في مساحة سوق جديدة بدلًا من التنافس على نفس مساحة السوق الحالية. صاغ الباحثان هذه الفكرة ونشروها في كتابهم المميز "استراتيجية المحيط الأزرق". استراتيجية المحيط الأزرق Blue Ocean Strategy يرى هذان الباحثان بأن أسوأ خيار يمكن أن يتخذه مدير الشركة هي أن تتنافس مع الشركات الأخرى على السعر وإنما جعل الفكرة الأساسية للتنافسية مبنية على الإبداع والابتكار وإنشاء مساحة سوق غير متنازع عليها والاستيلاء عليها، مما يجعل المنافسة غير موجودة أساسًا. ولكن يعد إنشاء محيط أزرق أمرًا صعبًا ويتطلب عمومًا من الشركة الابتكار لدرجة التمايز وليس التميز فقط، بطريقة تخلق طلبًا غير موجود سابقًا أو غير محقق، ويتضمن الابتكار السعي وراء تحسين جودة التصنيع أو التصميم لفتح أسواق جديدة وغير تنافسية، والنتيجة هي تطوير سوق خالٍ من المنافسة ويسمح بنمو واسع النطاق. في المحيطات الزرقاء لا يوجد تعريف محدد للسوق ولا يوجد هيكل للصناعة ولا منافسين أقوياء ويمكن إعادة بناء كل هذه المفاهيم من خلال قيادة السوق، ولكي نستطيع إنشاء محيط أزرق جديد لا بد من الإجابة على بعض الأسئلة التالية: لماذا يختارنا عملاؤنا حاليًا ويبقون معنا؟ ماذا يفعل منافسونا؟ هل يختار عملاؤنا المثاليون منتجًا مختلفًا؟ أين المحيطات الحمراء؟ ما المميزات والفوائد التي نتنافس فيها وجهًا لوجه مع منافسينا؟ ما هو محيطنا الأزرق؟ ما الذي نقدمه لعملائنا ولا يستطيع أي شخص آخر تقديمه؟ تسعى الكثير من الشركات إلى بناء محيطات زرقاء لمنتحاتها ومن أبرز فوائد بناء المحيطات الزرقاء نذكر: إنشاء سوق بلا منازع: الهدف الأول لاستراتيجية المحيط الأزرق هو النظر إلى ما وراء الحدود التقليدية للأسواق الحالية لإنشاء سوق بلا منافسين. جعل عملية الموازنة غير منطقية: من خلال التمايز الكبير عن المنافسين تعكس هذه الاستراتيجية لجعل الموازنة مع منتجات المنافسين غير منطقية، وبذلك تكون الفرصة لإنشاء قواعد اللعبة واحترافها. إنشاء طلب جديد والتقاطه: لا تتعلق فقط بخلق طلب جديد وإنما بتلبية هذا الطلب في السوق يجب أن يكون للشركة استراتيجية توزيع قوية للسيطرة على هذا السوق الجديد. وبخلاف ذلك فإن الخطر لا يزال قائمًا. كسر مقايضة التكلفة والقيمة: المفهوم المركزي لاستراتيجية المحيط الأزرق هو كسر مقايضة التكلفة والقيمة. وبالتالي، لا يمكنك فقط تقديم المزيد من القيمة مقابل نفس سعر المنافسين. وإنما بناء استراتيجية خاصة لا تفرض عليك شروط محددة للمنافسة. تعزيز أهمية القيمة الأعلى التي تقدمها الشركة بتكلفة أقل: يدرك لاعبو المحيط الأزرق إمكانية كسر مقايضة التكلفة والقيمة. إنهم بحاجة إلى جعل هذا المبدأ ميزة مضمنة في المنظمة ككل مثل التركيز على الخصوصية أو الأمان والحماية ومحاولة إقناع جميع المستهلكين بأهمية هذه المبادئ ووضع السعر المناسب لهذه التركيبة الموجودة في المنتج. الخاتمة تعرفنا في هذا المقال على ماهية الوعي بالسعر واستعرضنا عملية التسعير والفروقات بين السعر والتكلفة والقيمة وفصلنا في فهم استراتيجيات التسعير وتطبيقاتها المتنوعة لنختتم المقال باستعراض استراتيجية المحيط الأزرق والتي جعلتنا نعيد التفكير في كيفية التميز في الأسواق المزدحمة ولكن كيف يدرك المستهلكين السعر؟ وهل يمكن أن يرتبط السعر المرتفع بالجودة العالية؟ أو يعزز القيمة المدركة للمنتج؟ هذا ما سنتعرف عليه في الجزء الثاني من هذا المقال. المصادر كتاب Price Management_ Strategy, Analysis, Decision, Implementation للكاتبان Hermann Simon و Martin Fassnacht الطبعة الأولى. كتاب Pricing Strategy: Setting Price Levels, Managing Price Discounts and Establishing Price Structures للكاتب Tim Smith الطبعة الأولى. مقال Market Share لصاحبه Adam Hayes. مقال The Blue Ocean Strategy Summary (With 4 Examples) لصاحبته Amanda Atrash. مقال Blue Ocean Strategy versus competitive-based strategy لصاحبه Ioan Carpus. اقرأ أيضًا السعر هو ما تدفعه، والقيمة هي ما تحصل عليه أهداف تسعير المنتج واستراتيجياته المختلفة مدخل إلى الوعي بالعلامة التجارية مفهوم الوعي بالإعلان Advertising Awareness

-