البحث في الموقع

المحتوى عن 'الترجمة والتعريب'.

-

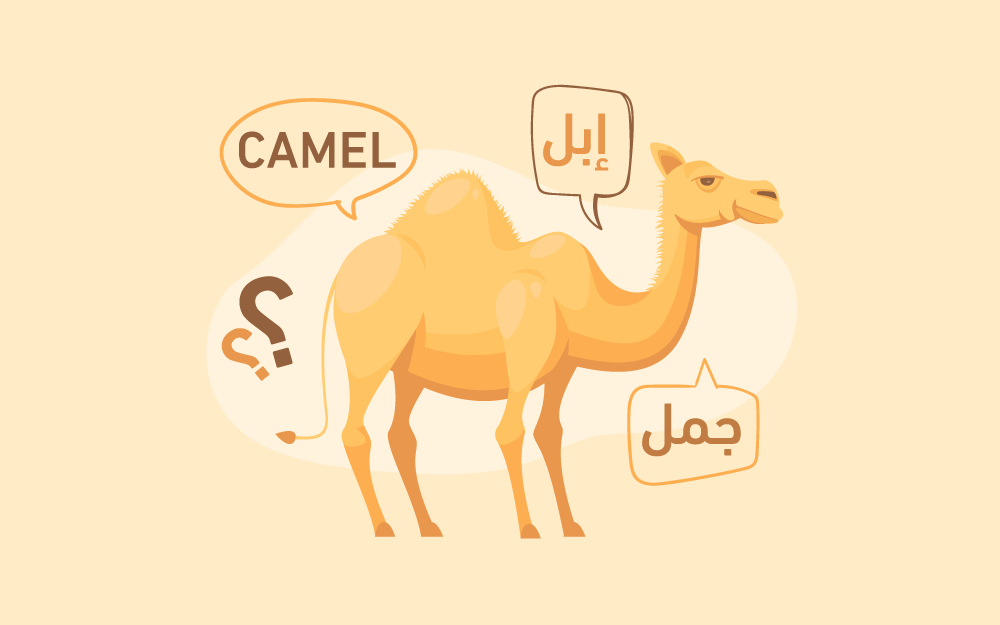

من أخطر الأفكار والتصورات السائدة عن الترجمة أنها استعاضة عن كلمات لغة ما (الإنكليزية مثلًا) بمرادفاتها بلغة أخرى (وهي العربية في سياقنا)، وهذا خطأ جوهري جدًّا، وسائد جدًّا؛ بحيث إنني فضلت أن أخالف بسببه الترتيب المألوف للكتب العلمية؛ التي تبدأ بالتعاريف الأكاديمية الجامدة، وأن أخصص الفصل الأول من هذا الكتاب لبحث ظاهرة الترجمة على المستوى التجريدي وما يكتنفها من مشكلات "الترادف" أو "التقابل"؛[1] التي كانت لفترة طويلة -وربما ما تزال- السؤال الرائد في مجال الترجمة.[2] وهذا ليس غريبًا، فمن المعتاد أن يتعلم الطلاب في فصول اللغات الأجنبية (بأي بلد في العالم) معاني ألفاظها بأن يبحثوا عمَّا يقابلها في لغتهم، فيقال لهم: إن المدينة معناها "city" وأن البيت معناه "house". ومن ذلك الوقت نشأ الطلبة وقد استقر في أذهانهم هذا "الارتباط الأبدي" بين الكلمة الأجنبية ومرادفها في لغتهم (حسب ظنهم)،[3] فأمسى من العسير إقناعهم بأن لهذه الكلمات أي معنى أو دلالة[4] غير ما اعتادوا عليه[5] (حسبما يقول المترجم محمد عناني).[6] ومن الضروري أن نطرح هنا سؤالًا أساسيًا: لو احتجنا لوصف ظاهرة الترجمة لشخص لا يعرف ما هي الترجمة، فكيف نصفها له؟ قد نلجأ لتعريف الترجمة المعتاد أكاديميًّا، فنقول: "إنها نقل لمعنى منطوق[7] أو مكتوب من لغة[8] إلى لغة غيرها".[9] إلا أن هذا التعريف الجامد لا يجيب عن السؤال تمامًا؛ لأنه يصف هدف الترجمة؛ وهو نقل المعنى من لغة إلى غيرها، ولكن هل هذا أمر ممكن وهل هو ما يصنعه المترجمون في مهنتهم؟ سنجد الإجابة عن هذا السؤال محفوفة بمئات الأوراق البحثية والكتب والنظريات التي وضعها علماء اللسانيات؛ إذ لاقت ظاهرة الترجمة اهتمامًا واحتفاءً متزايدًا من المجتمع العلمي منذ سبعين عامًا تقريبًا، وكان هذا السؤال من أهم أسسها وموضوعات بحثها. وإجابته باختصار هي: "لا"، إذ لا يمكن للمترجم -على الأرجح- نقل معنى كامل بين أي لغتين في العالم، ولكنه يستطيع تقريب هذا المعنى، فيكاد ينجح حينًا ويحيد عن مسعاه حينًا.[10][11] بحث علماء اللغة أفكارًا ونقاشات مثيرةً كثيرةً بهذا الخصوص، وسنتطرق إليها بتفصيل معقول فيما بعد، وأما ما عليكَ أن تضعه في الحسبان في هذه المقدمة؛ فهو أن ظاهرة الترجمة -كما يتخيلها الناس- لا وجود لها في الواقع، فلو كنت تتقن أي لغة غير لغتك الأم (ولو لم تكن تتقن واحدة فإن هذا الكتاب ليس ذا قيمة بالنسبة لك)، فلا بد أنك تدرك من تجربتك الشخصية استحالة تبديل كلامك بين لغتين دون اختلاف وقعه النفسي واللغوي في نفوس مستمعيك،[12] مهما كان اختلافًا بسيطًا. هل تقبل اللغة الترجمة؟ لدى معظم الناس انطباع عن اللغة بأنها وسيلة لنقل "المعنى"، فلنا أن نشبهها بمركب يبحر بالمعاني والأفكار، فيحملها من ذهن شخص إلى آخر دون تغيير.[13] ومن الواضح أن الترجمة ضمن هذا التعريف طبيعية جدًّا، فإذا كان "المعنى" مستقلًّا في وجوده عن اللغة؛ فمن البديهي أن كل لغات الإنسان تصف الأفكار نفسها بكلمات وأصوات مختلفة قليلًا بعضها عن بعض، ومن السهل -بالتالي- أن نترجم هذه الأفكار بين اللغات؛ لنستطيع تناقلها على دائرة أوسع.[14][15] ربما يوهمنا هذا التصور التقليدي بأن جميع اللغات تتحدث عن الأفكار نفسها بكلمات متفاوتة، فيفيد هذا التصور -على سبيل المثال- بأن كلمة "السماء" في اللغة العربية تصف فكرة تجريدية يفهمها جميع البشر، ويصلح التعبير عنها بأي لغة أخرى بكلمات بديلة منها "sky" في الإنكليزية و"Himmel" بالألمانية و"آسمان" بالفارسية، ولكن هذا الافتراض كله (الذي تقوم عليه ظاهرة الترجمة بالنظرة المعتادة نحوها) ليس صحيحًا. فكلمة "sky" ليست مرادفة في معناها لــــ"سماء"، ولا -غالبًا- لأي كلمة أخرى في أي لغة من لغات الأرض، مهما بدت قريبةً منها. تدلنا السنوات المئة الأخيرة من أبحاث اللسانيات والترجمة على أن اللغة والمعنى ظاهرتان مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا، فكل لغة على وجه البسيطة لها خواصّها الثقافية والإنسانية والذهنية التي لا تتماثل مع غيرها، ومع أن معاني الكلمات قد تتقارب جدًّا بين بعضها، إلا أنه لا وجود -غالبًا- لكلمتين "مترادفتين" حقًّا وأبدًا،[16] وعلى هذا الأساس فإن الترجمة -بتعريفها المعتاد- ليست ظاهرةً حقيقية، فكيف لنا أن ننقل المعنى بين أي لغتين إذا لم تكن فيهما أي كلمات متماثلة في معناها ودلالتها؟ المرادفات من أولى المشكلات التي تقابلنا إن حاولنا أن نفترض "ترادف" الكلمات بين اللغات هي كثرة الكلمات التي لها دلالات عديدة،[17] والتي يجهد واضعو المعاجم والقواميس في حصرها وتعدادها[18] (إذ تسمى هذه الكلمات "المظلات الدلالية")،[19] فإذا كان للكلمة العربية خمسة معان أو ستة تختلف بحسب سياقها[20]، وإذا كان للكلمة الألمانية خمسة معان أخرى بحسب استعمالها، فكيفَ لنا أن نزعم أن هاتين الكلمتين "مترادفتان" وهما تدلان على عشرة معان متغايرة؟[21] لنعُد إلى كلمة "السماء" مرَّة أخرى، فهي تصف ظاهرة طبيعية، شهدها الإنسان منذ أقدم الأزمنة حيثما عاش ونطق كلامًا (على عكس "الإنترنت" مثلًا: الذي ينحصر وجوده؛ معنى ولغة، في ثقافات حديثة زمنيًّا). وليس لكلمة السماء أي أهمية تميزها عن غيرها، وإنما هي المثال الأول الذي سوف نستدل منه على اتصال ظاهرة اللغة بالمعنى، وعلى اتحادهما الوثيق. فماذا تعني "السماء" إذًا؟ بحسب لسان العرب، تعني كلمة السماء أشياء منها الآتي: سقف كل شيء وكل بيت. السماوات السبع: أطباقُ الأَرَضِين. كل ما ارتفع وعلا؛ سما يسمو. كل سقف أو كل ما علاكَ فأظلك (مثل السحاب). وبعض هذه المعاني قريبة من معنى كلمة "السماء" في زمننا، مع أن استخدامنا لها لا يتماثل تمامًا مع أيّ من المعاني أعلاه (فنحن لا نقول عن كل ما علا أنه "سماء" بل إن فوق السماء فضاءً ونجومًا ومجرات)، وهذا ليس مستغربًا؛ فمعجم لسان العرب قديم، ولا يتصل بالضرورة بحديث الناس ولغة العصر. وعندما نقول "السماء" بدلالتها الحديثة؛ فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الغلاف الجوي للأرض -كما نعرفه علميًّا- بما فيه من سحب وهواء وغير ذلك، وتختلف هذه الكلمة في بعض السياقات عن مصطلح "الفضاء" الذي يصف (بالعربية المحدثة) الفضاء الخارجي، وما فيه من شمس وقمر ونجوم وكواكب ومجرّات، وهذا التمييز لم يكن موجودًا في العربية التراثية، فقد كانت "السماء" كلمةً جامعةً لكل ما علا سطح الأرض. ولا تزال بعض هذه المعاني دارجةً بطريقة أو بأخرى، ربما بسبب الكتب التراثية التي حفظت شيئًا من دلالات الكلمة القديمة، فالسماء في اللغة العربية قد تدل على السماوات السبع، وهذا المعنى مستقل ومختلف دلاليًّا عن المعنى الأول، فالسماوات السبع المذكورة في القرآن والأحاديث لها معنى ديني، ولا يمكننا أن نزعم أنها نفس "السماء" بمعناها الفيزيائي، ولولا هذا لما وقع الجدل الكثير بين علماء الدين في ماهيتها وفي كيفية ربطها بالعلم الحديث. وللسَّماء -كذلك- دلالة دينية في عقائد أخرى قد تختلف عن السماوات السبع، ومنها القول في بعض المعتقدات والنصوص التي قد تعترض المترجم: إن "الله تعالى في السماء" و"الدعاء للسماء"، وهذا معنى ثالث غير ما سبق. ولكلمة السماء -أخيرًا- معانٍ منها "العلو" و"الارتفاع" غير المحدد، مثل قول العامة عن شخص عن شخص أنه (طار عالسَّما) أو أن كرةً ارتفعت عاليًا جدًا وكأنها "وصلت السما". ومن معاني الكلمة العامية كذلك الاشتقاق منها فتصبح صفةً مثل: حال اللون السماوي (أي الأزرق الفاتح ببعض اللهجات). كما أن للكلمة معاني تراثيةً اندثرت تمامًا ولم نتوقف عندها، مثل: دلالتها على المطر والسحاب وما شابه، ويشير هذا الكلام كله إلى أن كلمة "السماء" العربية لها دلالات كثيرة جدًا تتفاوت بحسب سياقها، لو كان علميًّا أو دينيًّا أو عاميًّا. وتسمى هذه العلاقة بين الكلمة وسياق استعمالها في اللغة بـالإيحاء الثقافي.[22][23] فعندما تسمع كلمة "السماء" في القرآن قد تتفكر بالله، وعندما تسمعها في برنامجٍ وثائقي قد تفكر بالفضاء، وهذان إيحاءان مختلفان كل الاختلاف، وينتج عنهما اختلاف أساس في دلالة الكلمة، حتى ولو كان معناها التجريدي متماثلًا في الحالتين. وهذه هي دلالات السماء باللغة العربية، فماذا عن غيرها من اللغات؟ تتضمن معاجم اللغة الإنكليزية، ومنها أوكسفورد وكامبريدج، قائمةً بمعاني كلمة "sky" منها: السماء بصفتها كل ما يعلو الأرض. السماء كما تظهر من بلد أو مكان معين.[24] السماء بمعناها الديني. ومعظم هذه المعاني موجودة في العربية المحدثة؛ لأنها انتقلت إليها عن طريق الترجمة، لكن هل هذا يجعلها مترادفة؟ يوجد فارق كبير جدًا بين العربية والإنكليزية في هذه الحالة، وهو أن كلمة "sky" الإنكليزية لها بديل بلغتها ذاتها. والترادف ليس موجودًا حقًا في أي لغة كما رأينا، وهذا يعني أن اللغة الواحدة -كذلك- لا تترادف فيها كلمتان ترادفًا تامًّا، لكن من الممكن الاستعاضة -في حالات محددة- عن كلمة "sky" ببديل لها هو "Heaven" أو "heavens"، وهاتان كلمتان محملتان بإيحاءات دينية وتراثية لا تنال منها "sky" إلا نصيبًا قليلًا. وتترتب على هذا الاختلاف نتيجةٌ جوهرية، وهي أن الناطق باللغة الإنكليزية يستطيع التبديل بين كلمتي "sky" و"Heaven" ليتحدث عن السماء بإيحائها العلمي حينًا وبإيحائها الديني حينًا آخر، وأما الناطق باللغة العربية، فهو مجبر على استخدام كلمةٍ واحدةٍ محملة بهذين الإيحاءين معًا. ولدى أحد مواقع الإنترنت التبشيرية مقال، على سبيل المثال، عنوانه "Sky - and Heaven"، فهل من سبيل لترجمة هذا العنوان، إلا على أنه يعني: "السماء - والسماء"؟ إذا كان المعنى ظاهرةً تجريدية منفصلة عن اللغة، فيجب أن يكون لكل جملة (في أي لغة) ترجمة تقابلها في كل اللغات الأخرى، لكن هذا قطعًا غير صحيح، إذ لم نأت هنا إلا بأمثلة محدودة على آلاف الجمل والأفكار التي تستعصي ترجمتها من أي لغة إلى غيرها، لا بسبب صعوبة تفسير معانيها؛ وإنما بسبب مشكلة تكمن جذورها في اللغة نفسها،[25] وقد نجد ما يدلنا على أصلها في بعض نظريات علم اللسانيات. البنائية، والنسبية اللغوية اللغة هي وسيلة تواصل مشتركة بين البشر كافة، وهي وسيلتنا في تناقل وتبادل كل ما نعرفه عن العالم -تقريبًا- فيما بيننا،[26] وليس من الغريب أن الفيلسوف "ميشيل فوكو" أطلق القول المعروف: "من اللغة تأتي السلطة"، لكن من الصعب الجزم بالعلاقة بين اللغة وحياة الإنسان وتفكيره، ففي هذا جدال كبير عمره أكثر من مئة عام، وبدأه باحث فرنسي في بداية القرن العشرين. سوسير ونظرية البنائية اللغوية توفي في صباح الثاني والعشرين من فبراير سنة 1913 "فيرديناند دو سوسير" (الذي تستحيل تهجئة اسمه بدقة بالعربية)، والذي لقب أبًا لعلم اللسانيات الحديث.[27] ولم يهتم سوسير بنشر أبحاثه وأعماله في حياته، لكنَّ طلبته المخلصين انكبوا على جمع ما سجلوه من كلامه في دفاترهم ونشروا خلاصة محاضراته في كتاب بعد وفاته،[28] وكان له ولهم الفضل في ولادة نظرية "البنائية اللغوية" (Structuralism) التي سيطرت على دراسات اللغة لسنين طويلة وتجلت في جميع فروعها، ومن ضمنها دراسات الترجمة. وقد يحتاج شرح هذه النظرية بتفاصيلها الكثيرة إلى كتاب، أو كتب، على أن فكرتها الأساسية ليست معقدة كثيرًا، إن كنت مستعدًا لتقبلها، والإقرار بها. روَّج سوسير لأفكارٍ كثيرة، ونظريات رائدةٍ، تصب في جوهرها في اتجاه واحد؛ إذ كان يرى أن اللغة ليست إلا إشارات اعتباطية ابتدعها البشر للتخاطب فيما بينهم،[29] فهي لا تصف الأشياء في العالم على حقيقتها، وإنما تأسرها في نطاق موازنات ذهنية؛ أساسها الموازنة بين الأشياء وتحري الاختلاف فيها.[30] وبعبارة أخرى: فإن كل ما يستطيع الإنسان الحديث عنه، ليس إلا مفارقات ذهنية، وتفكيرنا (الذي تحكمه اللغة) مأسور بهذه المفارقات.[31][32] وقد تخال هذا الكلام دون معنى إن لم تسمع تفسيره أولًا. تصل البنائية اللغوية إلى هذا الاستنتاج الجريء بخطى بطيئة حثيثة، فهي تبدأ بتحليل دقيق للطريقة التي يستوعب بها الإنسان اللغة، وتحاول إثبات أن "المعنى" ظاهرة ممتزجة مع اللغة،[33] ولنأخذ مثالًا بديهيًّا لفهم هذا الجانب من نظرية سوسير: وهو مثال الاتجاهات. حيث يدرس الأطفال الاتجاهات عادة في صفوفهم المدرسية الأولى، ويتعلمون حينئذ أن يصفوا البلاد والأماكن بناءً على اتجاهاتها، فهناك قطب "شمالي" وقطب "جنوبي"، ولبلاد العرب شطر "مشرقي" وشطر "مغربي"، وقد تبدو هذه الاتجاهات التي يدرسها طلاب المرحلة الابتدائية منطقية وعلمية جدًّا في طرحها؛ فهي تقسّم العالم إلى أربعة محاور على أساس هندسي وجغرافي بحت. لكن هل وظيفة الاتجاهات الفعلية هي أن تدلنا على الجغرافيا فقط؟ يتلقن الأطفال بعد المرحلة الابتدائية دروسًا أخرى كثيرة في مواد منها التاريخ والثقافة العامة والتربية الوطنية، كما يشاهدون أخبارًا في التلفاز ويسمعونَ نقاشاتٍ عنها بين آبائهم وأصدقائهم، وعلى مر هذه السنين الطويلة يكتسب كل لفظ لديهم معاني وإيحاءات وإشارات لم تكن مألوفة لهم من قبل؛ ومن أكثر الكلمات تأثرًا بهذا الوسط الثقافي واللغوي في البلاد العربية (وكثير من البلدان الأخرى) هي جهتا "الشرق" و"الغرب". وقد تظن أن إيحاءات هاتين الكلمتين لا تتداخل معًا، فمن المفترض أن لا تتصل معانيهما المُسيَّسة الجديدة بدلالتهما الجغرافية الأصيلة، وقد نفترض ننا نستطيع الحديث عن الاتجاهات بمعناها الجغرافي فنقول أن بلدًا "في الشرق" دون قصد معنى سياسي، لكن ذلك ليس صحيحًا أبدًا، فقد يفاجأ بعض الناس بأن دمشق تقع على خط طول غرب موسكو، وأن تونس العاصمة أقرب إلى الغرب من برلين وستوكهولم، بل ولو كان "العالم الغربي" مصطلحًا يمت للجغرافيا بصلة؛ لأُلحقت القارة الأفريقية بأكملها تقريبًا بأوروبا. والسبب في صنع هذين الإيحائين -الجغرافي، والسياسي- هو أن "الشرق" و"الغرب" كلمتان متناقضتان في أساسهما، فهما تخلقان حاجزًا في ذهن الإنسان، حيث يرى أن كل ما هو "غربي" عكس ما هو "شرقي"، وتستمد الكلمتان معانيهما هنا (حسب سوسير) من هذا التناقض، وكذلك الحال مع كثير من الكلمات المألوفة لنا، إن لم يكن في معظمها. فالبشر معتادون على إعطاء صفتين متضادتين لكل ما حولهم: فهناك شخص "طويل" وآخر "قصير"، وواحد "سمين" وآخر "نحيف"، وتوجد ثمار "كبيرة" على عكس "الصغيرة"، وقد يكون الماء "باردًا" بعكس ما يكون "ساخنًا". ويظن سوسير أن هذه الكلمات المتضادة في معانيها هي حجر الأساس لظاهرة اللغة كلها، ويسمي العلاقة بينها: "الثنائية القطبية" أو "Binary Opposition"، ولعلها أكثر كلمة يكررها في نظريته؛ فهو يرى أن جميع الألفاظ والمفردات التي نستخدمها في اللغة لا تصف حقائق واقعةً نشعر بها ونلمسها، وإنما تعبر عن موازنات ذهنية تأسر فهمنا واستيعابنا للعالم بأطر ضيقة لا مفر منها، وهي أطر "الموازنة" و"الاختلاف": فمعنى الأشياء يتحدد بحسب اختلافها عن غيرها، ووسيلة استيعاب الاختلاف هي الموازنة الثنائية.[34] وقد يبدو ادعاؤه غريبًا بالنسبة لنا إذا فكرنا بالكلمات المتضادة بتعريفها الضيق: فقد تكون اللغة حافلةً بآلاف الكلمات المتضادَّة، لكن فيها -كذلك- آلافًا من الكلمات التي ليست لها أضداد، ومنها معظم أسماء المحسوسات: فما هو ضد السيارة، أو القطة، أو المكعب، أو التفاحة؟ والحقيقة أن سوسير لا يعفي هذه المحسوسات من فكرة الموازنة الثنائية، بل يراها جزءًا جوهريًّا من تلك الموازنة. وتتضح وجهة نظره عند التعمق أكثر في تعريفات هذه المفردات، فعلى سبيل المثال: كيف نعرف ما هو الكلب؟ لقد صنفت "منظمة الكلاب العالمية"[35] حتى يومنا أكثر من ثلاثمئة سلالة للكلاب تختلف في أطوالها وأحجامها وألوانها ومظهرها، فمنها ما يصل وزنها إلى 150 كيلوغرامًا[36] ومنها ما لا يتجاوز 500 غرام،[37] وعلى هذا الفرق الكبير، فإن معظم الناس يعرفون الفرق بين الكلاب، وغيرها من الحيوانات. فكيف ذلك؟ كما هو متوقع، تنبثق إجابة النظرية البنائية في اللغة على هذا السؤال من الموازنة الثنائية، فعندما نرى كلبًا (وسواء أكان من الكلاب هائلة الجثة؛ التي تتقفى بها الشرطة المجرمين، أم من الكلاب الضئيلة التي تتنافس في مسابقات الجمال) فإننا نوازن -ذهنيًا- بينه وبين غيره من الحيوانات التي نعرفها، فقد نفكر بالقطة والفأر والأرنب والذئب والنمر، حتى يتضح لنا أنه ليس أيا منها. وما يجعل الكلب كلبًا -بالنتيجة- هو اختلافه عن سائر الحيوانات الأخرى حينما يوازَن بها، ولنا أن نأتي -هنا- بأمثلة كثيرة: فالمربع هو "مربع" لأنه ليس مستطيلًا ولا دائرة ولا مثلثًا، وإنما هو متساوي الأضلاع وله أربع جهات، وهكذا فإنه يختلف عن كل الأشكال الأخرى.[38] وعدد الموازنات الثنائية التي يستدعيها ذهن الإنسان لانهائي، إذ بإمكاننا أن نوازن بين مئات الأشياء أو الآلاف منها لتعريف مفردة واحدة.[39] وإثبات هذا الأمر سهل جدًّا، فلو ظهر أمامك في حصة الرياضيات الشكل غير المنتظم أدناه وطلب منك تعريفه، فسوف تجاهد وتحار وترتبك؛ لأنه لا يطابق في أوصافه شكلًا من الأشكال التي تعرفها، وإذا لم تستطِع إسقاطه على أحد هذه الأشكال فإنَّه يبقى فكرةً غائمةً تعجز عن وصفها (عدا أن يكون "شكلاً غير منتظم")، بل لن تجيد تذكره ولن تستطيع رسمه مرة أخرى من ذاكرتك بدون أن تكتمل الموازنة التي تعطيه معناه. إن عليك تذكر هذا الشكل (أو أي شكل "غير منتظم" أو "غير مسمى" مثله) إن لم ترتبط صورته باسم يسمى به، وهوية تميزه بها عن غيره من الأشكال - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY لقد أعادت نظرية سوسير تعريف ظاهرة "المعنى" بالتفريق بين عالمنا المحسوس وبين مفردات اللغة التي تصف هذا العالم، فعلى سبيل المثال: يرى سوسير أن كلمة "الكرسي" في اللغة العربية (أو ما يماثلها في المعنى باللغات الأخرى) لا تصف كرسيًّا حقيقيًّا؛ وإنما هي مجرد موازنة ذهنية في عقل الإنسان،[40] فقد تتخيل في ذهنك لدى سماع هذه الكلمة صورة كرسي خشبي، بينما قد يتخيل شخص آخر كرسيًا جلديًّا للمكتب، أو كرسيًّا معدنيًّا للحديقة، وقد لا يكون لأي من هذه الكراسي وجود في عالم الواقع،[41] لكن أهمية هذه الصور هي أنها المرجع الذي توازن به الكراسي الحقيقية، لتحاول تقريبها إلى شيء تعرفه وتتذكره. ويسمي سوسير هذه الصورة الذهنية للكرسي: الدالة (Signifier)؛ أما الكرسي الحقيقي فهو: المدلول (Signified)، وما نسميه "اللغة" هو اتحاد الدالة والمدلول. وينطلق سوسير من هذا التعريف، ليزعم أن اللغة كلها ليست إلا دوال اعتباطية ابتدعها البشر،[42][43] وهذا يعني -مرة أخرى- أن اللغة والمعنى (أو الدال والمدلول) هما وجهان لعملةٍ واحدةٍ، ولا سبيل لفصلهما. النسبية اللغوية جاء بعد سوسير عالمان وضعا نظرية مهمة جدًّا في سياقنا هنا، مع أن صداهما في المجتمع الأكاديمي -على حجمه الهائل- كان قصير الأمد إلى حد ما،[44] وتسمى نظريتهما "نظرية النسبية اللغوية"، أو: "نظرية وُرف وسابير"، إما تيمنًا بواضعيها[45] أو تيمنًا بنظرية النسبية لآينشتاين؛ إذ أملا أن يكون لنظريتهما دور حاسم في اللغة كما كانت النسبية حاسمةً في الفيزياء. وتنص نظرية وُرف وسابير على: أن اللغة هي العدسة التي ننظر بها إلى العالم، فهي عنصر أساس في تكوين أفكارنا؛ لا في صياغتها فقط.[46] وليست اللغة هنا مؤثرًا منعزلاً عمَّا سواه، إنما يخبرنا وُرف وسابير أن لكل ثقافة (وقد تكون هذه الثقافة العربية بعمومها، وقد تكون ثقافة بلد أو حي أو عائلة) طريقة تفكير تختلف عن غيرها، ولأن اللغة من جوهر ثقافة الإنسان؛ فهي تمتزج بتفكيره.[47] ويقترب سوسير من هذه النظرية في وصفه للغة بأنها: نظام من الدوال، مما يعني أنها لا تسعى لأن تكشف لنا عن عالمنا كشفًا دقيقًا -كما نظن- بل إن اللغة تختلق هذا العالم، وترسمه على صورته التي نشعر بها.[48] وليس المقصود هنا أن كل ما نراه حولنا وهم لا يمت إلى الواقع بصلة، ولكن الواقع واللغة مقترنان معًا في كيان واحدٍ لا سبيل لتجزأته،[49][50] حتى إن العالم لا يكاد يوجد دون اللغة. وهذه حجة عصية على النفي منطقيًّا، لأن مناقضتها تتطلب حتمًا استدعاء مثالٍ يقال ويحكى باللغة، فيبقى أسيرًا لها ولإمكاناتها.[51] من الضروري عدم التسرع بإسقاط نظرية النسبية اللغوية وكأنها حقيقة، فكثير من علماء اللغة لا يقتنعون بها مطلقًا[52] لأنها نظرية لا تقبل الاختبار،[53] أو يعدونها تفسيرًا ينحصر في كيفية مسِّ اللغة بتفكير الإنسان، وليس أن اللغة هي الأساس الواحد لتفكيره.[54] وهذه الانتقادات لا تنقض النظرية بالضرورة وإنما تعيد صياغتها،[55] فسواء أكانت اللغة هي التي تصنع تفكير الإنسان (كما قال وُرف وسابير) أم ثمرةً لمنظومة ذهنية متكاملة نولد معها وتأسر تفكيرنا (كما تشير اللسانيات الحديثة)،[56] فإن النتيجة واحدة: وهي أن كل لغة تمثل وجهة نظر تجاه العالم تخص قومًا من الأقوام أو ثقافة من الثقافات، وتثبت لنا التجربة أن اختلاف هذه الثقافات ولغاتها قد يعيق نقل المفاهيم والأفكار بينها.[57] ولا يكون ذلك بالضرورة بعجز الآخر عن فهم طريقة تفكيرك، فالناطق باللغة العربية، قادر كل القدرة على أن يتعلم أنواع الثلج التي يفرق بينها الإسكيمو بالعشرات[58] مثلما أن الإسكيمو أهل لاستيعاب الفرق بين أسماء الإبل الثلاثمئة بالعربية إن علمناهم إياها، على أن كلًّا من هاتين اللغتين تشجع الناطقين بها -دون ريب- على التفكير بأسلوب مختلف.[59] وما يعنينا في دراسات الترجمة من نظرية فرديناند دو سوسير، ومن تبعه من العلماء أمران: أولًا، أن ألفاظ اللغة اعتباطية، فلا تصف المحسوسات وإنما تتصل بتفكيرنا فيها. وثانيًا، أن اللغات ربما تكون جزءًا من منظومة تشكل العالم ولا تصفه فقط. وسوف نتوسع في هاتين النقطتين لأهميتهما لموضوع الكتاب، واللتين ستثبتان -شيئًا فشيئًا- فائدتهما القطعية لنا في فهم ظاهرة الترجمة. _____ اقرأ أيضًا المقال التالي: النسبية اللغوية والترجمة: هل تؤثر اللغة على أفكارنا؟

-

تحدثنا في المقال السابق اللغة ومفهوم الترجمة بين اللغات عن اللغة ومفهوم الترجمة بين اللغات والذي كان مقدمة بسيطة حول مفهومة الترجمة بين اللغات وسنكمل الحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل في موضوع النسبية اللغوية بين اللغات وعلاقة ذلك في الترجمة وتأثيرها على أفكارنا كما سنتطرق في آخره إلى إشكالات بيرمان الاثنا عشر في الترجمة. بحر أخضر وأشجار زرقاء انتقد كثير من علماء اللغة نظرية وُرف وسابير أو نقضوها بنظريات لاحقة، ومن أهمهم نعوم تشومسكي ونظريته التوليدية في اللغة؛ التي تقول: إن جميع اللغات تشترك في جوهر واحد، ولو اختلفت في قواعدها ونحوها وصرفها ظاهريًّا. لكن لأفكار وُرف وسابير أهميتها الشديدة في فلسفة اللغة، ومن الجدير بنا التوقف عند واحد من أشهر أمثلتها حول اختلاف اللغات بطريقة وصفها للعالم وما فيه من محسوسات: وهو الألوان.[1][2] الألوان جانب فيزيائي ومادي من العالم، فالمستقبلات البصرية في عين الإنسان تميز بدقة كبيرة بين البني والأسود والأبيض والأحمر والأصفر، وكذلك بين درجات كل لون من هذه الألوان.[3] ويعرف سائر الناس من آسيا إلى أفريقيا وأوروبا -كما أظهرت الدراسات- الفروق بين الألوان بسهولة، سواء أكانوا من الرُّحَّل أم المزارعين أم أساتذة في جامعات مرموقة.[4] ومع ذلك؛ فإن للغة دورًا مهمًّا في رؤيتنا للألوان يتجلى في حاجتنا لأن نعطي اسمًا لكل لون، ومن قدرتنا على أن نتفق على أسماء هذه الألوان.[5] فكم -يا ترى- يبلغ عدد الألوان التي سماها الإنسان؟ تختلف أسماء الألوان في اللهجات العامية عنها في العربية الفصحى، كما تختلف هاتان عن أسماء الألوان في الروسية[6] والتايلندية وأي لغة أخرى، ولنقل عبثًا أن لغات العالم مجتمعة فيها أسماء لألف لون أو أكثر، فهل لهذا العدد معنى حقًّا؟ يستطيع جهاز الحاسوب أو الهاتف الذي تقرأ به الآن التمييز بين ستة عشر مليون درجة من طيف الألوان المرئي،[7] وتميز عين الإنسان عددًا هائلاً من هذه الألوان، على أنه لم يخصص في لغته لها إلا حفنةً من الأسماء، ومعاني هذه الأسماء ليست متماثلةً -دائمًا- بين اللغات.[8][9] نشرت في سنة 1969 دراسة موسعة في هذا المجال، حاول فيها باحثان أمريكيان تقصي الطريقة التي تميز بها لغات الإنسان أسماء الألوان،[10] وتوصل هذان الباحثان إلى استنتاجين كبيرين: الأول، هو أن جميع البشر يرون الألوان مثل بعضهم، فجميعهم -مثلاً- يلاحظون اختلافًا بين الأصفر والأزرق.[11] والثاني، هو أن كل اللغات تتطوّر فيها مفردات الألوان بترتيب ثابت تقريبًا،[12] ويبدأ هذا الترتيب من لونين أساسيَّين دائمًا هما: الأبيض والأسود؛ لأنهما يصفان النور والظلام،[13] وبين لغات البشر اختلافات شاسعة في عدد الألوان التي لها مفردات بعد هذين اللونين الأساسيين. من أشهر الأمثلة على ذلك؛ أن الأخضر، والأزرق كانا يعتبران لونًا واحدًا في كثير من اللغات قبل احتكاكها بالعالم الأوروبي، مثل: اليابانية[14] والصينية[15] والكورية[16] والفيتنامية[17] وأغلب اللغات المعزولة التي ينطق بها عدد قليل من الناس في أفريقيا وأستراليا والأمازون، ففي كثير من هذه اللغات اسم واحد يجمع بين لون البحر ولون أوراق الشجر،[18] كأن نقول: إن البحر أخضر، أو: إن الأشجار زرقاء. وذهبت دراسة شهيرة أخرى إلى أن الإغريق القدماء لم يعرفوا إلا كلمتين للألوان: هما الأسود والأبيض، فقصدوا بالأول جميع الألوان القاتمة، وبالثاني جميع الألوان الفاتحة،[19][20] وما زالت بعض اللغات المعزولة في عالمنا لا تميز من الألوان إلا بين الأبيض والأسود.[21] وتدل دراسات مطوَّلة للأشعار على أن العرب في الجاهلية ربما قصدوا بالألوان معانيَ فضفاضةً كذلك، فكان "الأسمر" لديهم اللون الغامق (لا البني وحده) و"الأزرق" يدل على اللمعان واللؤلؤ (لا الأزرق كما نعرفه).[22] ولا يعني هذا أن بصر العرب في الجاهلية كان مختلفًا عن بصرنا، أو أن الصينيين القدماء لم يفلحوا في إدراك الاختلاف بين الأخضر والأزرق؛ لكن الاختلاف هو أن هؤلاء القدماء نظروا نحو الأخضر والأزرق بصفتهما درجتين من لون واحد،[23][24] كأن تقول: إن الأحمر القاتم (أو الغامق، أو القاني، كلون الدم) يختلف عن الأحمر الوردي (كلون النمر الوردي)، والاختلاف هنا في المسميات وليس في حاسة البصر لدى الإنسان، إلا أن له أهميته التي لا يستهان بها.[25] تختلف خضرة الخيار والفليفلة الحلوة عن خضرة أوراق الخسّ، على أنك تعتبرهما في ذهنك درجة غامقة وأخرى فاقعة من لون واحد، ولعل الفلاح الصيني الذي عاش قبل خمسمئة عام كان -بالمثل- يعتبر السماء خضراء باهتة والأشجار خضراء فاقعة، فكلاهما يقع في لغته تحت اسم واحد، وحتى لو كانت مستقبلات الفلاح الصيني البصرية متطابقةً وظيفيًّا وبيولوجيًّا مع مستقبلاتك أنت، فإن بينكما اختلافًا شاسعًا في نظرتكما لغابة تعلوها السماء أو شاطئ تغطيه الأشجار؛ فأنت ترى في المشهد تنوعًا بين لونين، أما سكان آسيا القدماء فقد كانوا يرون غابة وبحرًا لهما اللون نفسه مع اختلافٍ بالدرجة، وإذا أردنا ترجمة قصة فيها فقرةٌ توازن زرقة مياه الشاطئ بنضرة أشجار الصنوبر، إلى اللغة اليابانية القديمة[26] فإن التباين اللغوي بين هذين اللونين سيختفي، ويغدو تكرارًا توكيديًّا لامتزاج الشاطئ وشجرة الصنوبر باللون نفسه، مما ينقض المغزى كله.[27] ترتيب ابتداع كلمات للألوان في لغات الإنسان، بحسب دراسة برلين، وكاي في عام 1969. منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY-SA 4.0 (عملي الشخصي) تضمَّنت النظرية التي نشرها الباحثان الأمريكيان -أيضًا- قائمةً طويلةً بالألوان، مصنفة بحسب مرحلة ظهورها في اللغة، فاللغة التي فيها اسم واحد للأخضر والأزرق -بحسب الدراسة- ليس فيها كذلك مفردات للبني ولا الأرجواني،[28] إذ إن تمييز كل لون يرتبط بدرجة معينة من التعقيد، أو التطور المعجمي في تلك اللغة.[29] ويظن البعض أن كثرة مفردات الألوان في عصرنا سببها انتشار الأصباغ الصناعية والألوان المحوسبة، التي أدت إلى تعدد الألوان وتعاظم الاهتمام بها.[30] وقد فندت الدراسات التي تبعت هذين العالمين فكرة "الترتيب" الراسخ لمفردات الألوان، وذلك بسبب كثرة ما اكتشف من لغات تشذ عن هذا الترتيب،[31] لكن الفروقات في تسمية الألوان بين اللغات قائمة ومتفشية. بل إن مشكلة الألوان هذه تقودنا إلى أزمة جديدة: فالحاجزُ أمام الترجمة لا يقتصر على اختلاف الإيحاءات لكلمات متقاربة في معانيها المحسوسة والتجريدية؛ بل يتجاوز هذا الأمر بكثير، فبعض اللغات قد تخصص كلمات لمحسوسات ليست لها أوصاف في اللغات الأخرى،[32] وقد يعجز أبناء تلك اللغات عن استيعاب ماهية هذه المحسوسات أو فهمها حتى لو حاولت تفسيرها لهم، وذلك لأنها مستمدة من معرفة جديدة بالعالم[33] وليس باللغة فحسب. تؤدي تباينات الألوان (وغيرها من المحسوسات) إلى فجوات هائلة بين اللغات على المستوى الثقافي، فالتمييز بين لون البحر والأشجار (السائد في عصرنا) لم تعنَ به كثير من الشعوب التي عاشت في الماضي، والتي لم ترَ ضرورةً ولا هدفًا من التمييز بينهما. وبالمثل؛ فإن لدى تلك الثقافات -أيضًا- كثير من المفاهيم الثقافية التي لا تكترث أنت بها ولا تفكر بأهميتها، وقد تجد بعضها مدهشة. استعارات غير مستردة يذكر حديث رواه علي بن أبي طالب عن العيوب التي تفسد الأضحية: «أمرنا رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين، والأذن، ولا نضحي بمُقابَلَةٍ ولا مُدابَرةٍ، ولا خَرْقاء ولا شَرْقاء». وفي هذا الحديث مفردات عدة تصف أنواعًا من المواشي بحسب عيوبها؛ والتي ربما يعرف بعضها من له اطلاع في اللغة والفقه، لكن من غير المحتمل أن يسمعها أحدٌ في حياته اليومية أبدًا؛ والسبب أن هذه المفردات -مثل اللغة كلها- تخدم حاجة للتواصل الإنساني، ومن الواضح أن أوصاف "الخرقاء" و"الشرقاء" لم تعد ضرورية في التواصل بالنسبة لمعظم الناطقين باللغة العربية في عصرنا، وهم الآن أمة متمدنة في معظمها،[34] لكن هذه المصطلحات كانت مفيدةً جدًا لهُم حينما كان نمط حياتهم يعتمد على الرعي. وتتميز -بالمثل- كل لغة بثروة معجمية تخصها وتميزها عن غيرها، فتخدم حاجاتها وتراثها وتاريخها المميز، ومن المستحيل الاستعاضة عن هذه الثروة بـ"ترجمة" إلى لغة أخرى؛[35] ففي كل لغة إطلالة جديدة على العالم؛ سواء أكانت هذه الإطلالة حكرًا على الناطقين بها أم لا.[36] تعد اللغة العربية الآن خامس أكثر اللغات انتشارًا على وجه الأرض، إذ يتراوح عدد المتحدثين بها -تقديريًّا- بين ربع وثلث مليار إنسان، ويعيش هؤلاء في جميع أنحاء العالم: ما بين سكان الوطن العربي والمغتربين خارجه. على أن اللغة العربية نشأت في مساحة صغيرة (إذا ما قورنت بانتشارها الحالي) في جزيرة العرب، وكان لهذه النشأة تأثير كبير عليها يظهر بسهولة عند دراسة العربية التراثية؛ مثل: الكثرة غير العادية فيها للكلمات التي تصف الإبل، وهي أهم الحيوانات التي عاش معها سكان جزيرة العرب. فلغة العرب -مثل كل لغة في العالم- أسيرة لموروثها الثقافي الذي انبثقت عنه.[37] ولا تنحصر أهمية هذا الموروث في أنه يأتي بكلمات تتفرَّد بمعانيها كل لغة عن سواها، بل هي تصف طريقة تفكير جديدة غير مألوفة لنا،[38] فلا شك أن نظرة عرب الجاهلية إلى العالم الذي تسوده الإبل والصحراء والبادية؛ كانت مختلفةً جدًّا عن نظرة أي شخص يعيش في مدينة حديثة، وكما يقول الأديب عمر الأمين: «لكل لغة ينابيعها الأصيلة؛ المعبرة تعبيرًا عفويًّا فذًّا عن أحوال الشعب الأول الذي أبدعها، ومفرداتها أنقى من تلك التي تطرأ عليها في مجاري تطورها واحتكاكها بغيرها عبر العصور».[39] تتميز كل لغة بمعجم فريد تستمده من موروثها التاريخي، والثقافي،[40] ومن هذه الكلمات ما يصف أشياء يراها، ويتعامل معها كل الناس، لكن لها مفردات غير مألوفة في بعض اللغات دونًا عن غيرها. ومن السهل أن نأتي بأمثلة سريعة على هذه الكلمات من اللغة الإنكليزية المحدثة التي أدخلت مصطلحات كثيرة ليس لها مقابل في لغتنا في مجالات التكنولوجيا والعلوم خصوصًا، بينما على أن في لغات العالم الأخرى كثيرًا من الكلمات الغريبة التي لم تسمع بها من قبل قط، ومن أفضل أمثلتها لغة الباسكان. كانت الباسكان أو "الرابانوي" اللغة الأصلية للقاطنين بجزيرة إيستر في المحيط الهادئ، والمشهورين بنحتهم تماثيل عملاقة تقلد هيئة وجه الإنسان وجسمه بطريقة مبهرة، وعدد الناطقين بهذه اللغة الآن بين 800 إلى 2,700 شخص فقط، وينشأ أطفال هؤلاء القوم حاليًا على اللغة الإسبانية، وهي اللغة الرسمية لدولة تشيلي (التي تحكم جزيرتهم)، وأما من يتعلمون لغتهم الأصلية فهم قلة يبذلون الجهد والوقت لاكتسابها في مرحلة متأخرة من حياتهم، لذلك أصبحت واحدةً من اللغات الكثيرة المهددة بالانقراض في العالم. وقد كان الناطقون بهذه اللغة نائين بأنفسهم عن معظم أبناء البشرية على مر تاريخهم، إذ إن عليهم الإبحار من جزيرتهم لمسافة تزيد على ألفي كيلومتر للوصول إلى أي مكان مأهول بالبشر، ولهذه العزلة الهائلة نتيجة طبيعية جدًّا، وهي أن لغة سكان الجزيرة تطورت بطريقة غير مألوفة عن معظم اللغات الحديثة واكتسبت مفردات لا وجود لها في أي لغة أخرى، وإحدى كلماتها الرائعة هي "tingo". ليس من الصعب استيعاب معنى كلمة "تينغو"، لكن ترجمتها إلى كلمة واحدة في اللغة العربية (وأي لغة غيرها) أقرب للمستحيلات؛ فمعناها هو التالي: "أن يأخذ شخص أشياء من منزلك بحجة الاستعارة، مرة تلو الأخرى، حتى تصبح كل أشيائك ملكًا له". وقد لا تبدو هذه الفكرة غريبةً جدًّا بحد ذلك؛ فلعلك شاهدتها في مسلسل هزلي أو في قصة مصورة ذات يوم (أو تستطيع تخيلها)، لكن هل يتبادر إلى ذهنك أنها فكرة تستحق تخصيص كلمة لها؟ لهذا السبب، ولأسباب أخرى بالتأكيد؛ نالت كلمة "تينغو" من أحد المؤلفين البريطانيين إعجابًا انتهى بتأليفه كتابًا كاملًا عنوانه: "تينغو، وكلمات عجيبة أخرى من جميع أنحاء العالم".[41] غلاف كتاب "تينغو" وكلمات عجيبة أخرى من جميع أنحاء العالم. مقتبسة تحت ترخيص الاستخدام العادل وربما يمكن إبدال هذه الكلمة الغريبة عنا -ومثيلاتها من كل اللغات- بجمل مطولة؛ تفسر معانيها وتشرح مغزاها بمفردات عربية. لكن الجملة لا تساوي الكلمة؛ لا في بلاغتها ولا في مقصدها،[42][43] والأفكار تضيع حينما تفتقد كلمات تثبتها في ذهن الإنسان فيصعب تذكرها.[44] فهل تستطيع وصف الإبل لمن لم يرها قط فتقول بأنها: "دابَّة مثل حصان كبير أحدب الظهر؟". وهل تستطيع ترجمة عبارة "creepy house" إلى اللغة العربية إلى: "منزل يبعث على مشاعر من الخوف الممتزج بعدم الراحة"؟ من المستبعد أن يشعر أي شخص يعرف معاني هذه الكلمات بالرضى عن هذه الترجمات الهزيلة؛ فهي ليست إلا دليلًا على الحاجز اللغوي والذهني القائم بين اللغات، والذي لا سبيل لردمه. وليس من المستغرب -مع هذه الحال- أن تجد نفسك مضطرًا -أحيانًا- لاقتباس كلمات من اللغة الإنكليزية أو الفرنسية في حديثك اليومي، رغمًا عن الإزعاج الذي تسببه هذه الكلمات لمحبي اللغة العربية، ومثلما أن الجملة لا تحل مكان الكلمة؛ فمن المستبعد أن تنجح الترجمة وحدها بردم حواجز ثقافية تفصل بين اللغات والأمم، وتفسير الكلمة الواحدة بشروحات مطولة لن يلقي في ذهن القارئ الانطباع المقصود نفسه، ومن لم يسمع عن الشيوعية من قبل؛ فلن يستوعب معانيها الفكرية "الأيدولوجية" المعقدة بفضل حاشية قصيرة أضافها المترجم. وهذه كلها عقبات تعيق ترجمة المفردات لا أكثر، فماذا لو تعمقنا في قواعد اللغات وأصولها؟ تصريف اللغات عاش عالم أنثروبولوجي أمريكي (اسمه "مايكل فيكس") بين سكان جزيرة "بابوا نيوغينيا" لمدة عامين، أجهد نفسه فيهما ليتقن لغة هؤلاء السكان، وكان يحمل معه -أينما ذهب- مفكرة يسجل فيها كل كلمة يسمعها، وقد أثار استغرابه أمر؛ وهو: أن أهل هذه الجزيرة لهم ما لا يقل عن خمس كلمات أو ستّ تتبع فعل "ذهبَ"، وفي كل مرة يذهبون إلى مكان مختلف يضيفون إلى الفعل كلمة مختلفة، وأدرك أن هذه الكلمات تضيف معنى جوهريًّا إلى الفعل، وهو تحديد الجهة التي يذهب إليها قائله، فلا يكتمل الفعل دون هذه الإضافة. ولو كنت تتحدث بلغة "نيوغينيا" -إذًا- فلا تستطيع أن تقول: «أنا ذاهب إلى البيت»، بل يجب أن تقول: «أنا ذاهب شمالًا إلى البيت»، أو: «أنا ذاهب شرقًا إلى السرير»،[45] وإلا خالفت أصول اللغة، كما لو جئت في اللغة العربية -مثلاً- بمجرور مكان مرفوع. ومهما كثرت اختلافات اللغات في المفردات والمعاني؛ فهي لا تعبر إلا عن جانب واحد من الحواجز بين اللغات، فهو حاجز على المستوى الدلالي (أو مستوى الكلمة)، ولكن فروق اللغات تمتد إلى البناء القواعدي التركيبي بأكمله؛ نحويًّا وصرفيًّا.[46] فنحن معتادون على قواعد لغوية ربما نفترض أنها تنطبق على جميع اللغات أو معظمها، مثل: ضرورة تمييز الأسماء والأفعال في العدد أو غيره. على أن هذه ليست قواعد سائدة. فاللغة الصينية لا تجبر المتكلم على تمييز العدد، إذ يمكن لشخص أن يقول: "جلبت [تفاح] من السوق"، دون أن يعدّد التفاحات التي جاء بها، ولا أن يفصح عما إذا كانت تفاحة أم تفاحتين أم تفاحات أكثر،[47] كما أن بإمكانه أن يقول: إنه "[يجلب] تفاحة من السوق"، دون تحديد الزمن الذي جلبها فيه، فلعله جلبها سلفًا، أو سيجلبها مستقبلًا، إذ إن الزمن -كذلك- إضافة اختيارية في تصريف اللغة الصينية، وهذه طريقة في الكلام قد يصعب علينا استيعابها.[48] بل إن لغات أخرى (مثل: كثير من لغات الأمريكيين الأصليين) تجمع في الكلمة الواحدة بين الاسم، وفعله، بحيث إن جملة "رميتُ الحجر" لها مفردة واحدة تختزل معناها كاملاً: ويعبر هذا عن نظرة "واحدة" للعالم لا تنفصل فيها المحسوسات عن الأفعال،[49] وتضيف لغات أخرى (مثل الأمويشا في البيرو) تصريفًا لأسماء الأشخاص الموتى بعلامة إعرابية (تشبه إضافة تاء مخاطب أو متكلم في العربية)، بحيث تعرف دومًا ما إن كان الشخص المذكور من الأحياء أم من الأموات.[50] ولا تقتصر هذه الاختلافات على لغات غريبة يتحدثها سكان الجزر والأدغال، بل هي موجودة بين أي لغتين تقريبًا، ومن السهل أن تكون عائقًا كبيرًا في الترجمة. فمن الفروقات الكبرى بين العربية والإنكليزية تصريف الأفعال، إذ إن الفعل العربي يلزمُ بذكر زمن الفعل والضمير المصاحب له، كأن نقول: "ذهبنَ" (ذهب [فعل] + نون النسوة [ضمير فاعل] + [زمن الماضي])، وأما الأفعال الإنكليزية فهي تلزمُ بذكر الزمن، وتترك الضمير (مثل went، فقد يكون من ذهب فردًا أو جماعة؛ ذكورًا أو إناثًا). ولا حاجة في اللغة الصينية لتصريف الفعل للضمير ولا للزمن.[51] ويستغل أدباء كل لغة هذه الخصائص الصرفية، فيتحدث مؤلفو الأدب الأجنبي -أحيانًا- عن شخصية جديدة دون الإفصاح عما لو كانت رجلًا أم امرأة، ولا يمكن محاكاة هذا الأسلوب بالعربية كما سنرى فيما بعد. وكما يقول اللغوي، والمترجم الشهير "رومان جاكوبسون": لا تختلف اللغات «بما يمكنك أن تقوله فيها، وإنما بما أنت ملزم بقوله فيها»، فقد ترغمنا قواعد اللغة على التعبير عن زمن الفعل، أو اتجاه المسير، أو عن عدد الأشخاص الذين نتحدث عنهم، وما إذا كانوا ذكورًا أم إناثًا، وقريبين أم بعيدين، [52]، وهذا جانب تتميز فيه كل لغة بتصريفها ونحوها،[53] ويترتب عليه أن الترجمة منها إلى غيرها تغير هذه التراكيب وما تحمله من معلومات بحسب ما تفرضه قواعد اللغة المنقول إليها.[54] فمن العسير علينا -مثلاً- أن نترجم بدقة روايةً يقال فيها على الدوام ما إذا كان الناس يمشون شرقًا أم غربًا، ومن المستحيل ترجمة رواية صينية إلى العربية دون إضافة تصريف للأفعال بحسب زمنها، والأسماء بحسب عددها وجنسها، سواء شاء المترجم ذلك (ورفض عنه المؤلف) أم لا. وقد يكون من الصعب أن نتقفّى أسباب هذه الاختلافات القائمة بين اللغات، لكن من الأكيد أنها ليست عبثية بالضرورة: فمعرفة الاتجاهات في جزيرة "بابوا نيوغينيا" لها قيمة لا يستعاض عنها للسكان الأصليين، إذ ليست بحوزة هؤلاء أجهزة حديثة لاتصال بعضهم ببعض، ولا نظام تحديد المواقع الجغرافية، ولا طرقات محفورة، ومعبدة أو لافتات يعرفون فيها أين يذهبون، بل عليهم أن يجدوا طريقهم في الغابات، والجبال منذ نعومة أظافرهم.[55] ولا شك بأن في اللغة الصينية وغيرها أسبابًا لما تتسم به من مرونة في التصريف، فلو كان الصينيون حريصين على معرفة أزمنة الذهاب والإياب وعدد التفاحات التي يجلبها أصدقاؤهم من السوق، لكانت قواعد لغتهم ستعبر عن ذلك. إذًا، تصنع اللغة -كما رأينا- حواجز ذهنية بين الناس بسبب اختلافات في ثقافاتهم، وكذلك بسبب اختلاف لغاتهم وقواعدها،[56] وهذه حواجز من الصعب تجاوزها بالترجمة، ويبقى عائق ذهني أخير تصنعه اللغة بين الناس؛ ولم نناقشه بعد في هذه المقدمة، مع أننا سنحتاج إلى التطرق إليه عند التعمق بالترجمة تطبيقيًّا، وهذا العائق هو اختلاف طريقة استيعاب اللغة بين الناطقين بها أفرادًا. تلال معشوشبة أم جرداء؟ لنتخيل قليلًا شخصين افتراضيين، ولنسمهما سامر وسيف. وُلِدَ سامر وسيف في المدينة نفسها، ونشأ كلاهما على لغة واحدة هي العربية العامية، ثم تعلم الاثنان العربية الفصحى في المدرسة، وشيئًا من الإنكليزية، لكن بينهما اختلافًا واحدًا: فهما من طبقتين مختلفتين اقتصاديًّا. فقد تربّى سامر في عائلة ميسورة، إذ أهداه والداه سيارة جديدة وهو في المدرسة الثانوية، وسافر إلى الولايات المتحدة وأوروبا قبل أن يدخل الجامعة. وأما سيف، فيغادر المدرسة بعد الظهر ليعمل صبيًّا في ورشة للسيارات في حي شعبي قديم، وهو لم يغادر مدينته -قطّ- ولا يكاد يقابل أي أشخاص من خارج حيّه. ولنطرح الآن سؤالًا عن هذين البطلين الافتراضيين: هل يفكر سامر وسيف بالعالم بالطريقة نفسها؟ وهل تدل اللغة لديهما على معانٍ وإيحاءات متماثلة؟ يرى سامر، وسيف في كل يوم مئات السيارات، ومن البديهي أن السيارات في أي مكان في العالم متشابهة جدًا، فجلّها منتجات مستوردة تصنعها شركات مشهورة ترن أسماؤها في آذان الجميع (ميتسوبيشي، تويوتا، هوندا، وهلم جرّا)، لكن تجربة الاثنين مع هذه المركبات مختلفة جدًّا. فإذا سمع سامر كلمة "سيارة" فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه هو سيارة فارهة نظيفة، يركبها في كل صباح ويشغّل التكييف ويقودها بسعادة إلى عمله، وأما سيف؛ فإن الكلمة توحي له على الفور بسيارة مهترئة متهالكة، مثل السيارات التي يغسلها في ورشته طوال النهار. ومن جهة أخرى، إذا سمع سيف كلمة "أمريكا" فإنه يفكر بأرض خيالية يعيش فيها ممثلو هوليوود وتأتي منها شطائر ماكدونالدز، وأما سامر فهو يسمع كلمة "أمريكا" ويرى أمامه طرق نيويورك المزدحمة وأشجار السنترال بارك وناطحات سحاب مانهاتن؛ التي تجوَّل بينها حتى صار يعرفها مثل حيه. وسامر وسيف هنا هما مثال على ارتباط اللغة بتجربة الإنسان، فكل كلمة نستخدمها في حياتنا اليومية توحي لنا بإيحاء قائم على تجربتنا الشخصية مع العالم، وهذه التجربة تأسر فهمنا للغة وتقيده ضمن الخلفية الذهنية التي يتميز بها كل إنسان عن سواه. وقد تبدو (على هذا المستوى) ترجمة الكلام ضرورية بين جميع الناس، لا بين اللغات فحسب، فكل منا يقصد بالكلمة الواحدة معاني ومدلولات تخصه، وقد يزيد المترجم على ترجمته كلمات تعكس ميوله الشخصية لا ميول المؤلف، أو يعجز عن فهم الإيحاءات التي يحاول المؤلف نقلها لقرّاءه، فنضيف بهذا عقبةً وحاجزًا جديدًا يستحيل على أي مترجم أن يخترقه، مهما حاول وسعى جاهدًا لذلك.[57] وهذا ما يتحدث عنه الباحث محمد عناني بقوله إن اللغة كائن إنساني حضاري، وهو يكتب في ذلك: فاللغة -بالنتيجة- لها صفة شخصية، وعقبات الترجمة لا تقتصر على الحواجز الثقافية والفكرية والقواعدية بين اللغات، بل إن مشكلتها في "المعنى" ذاته الذي ليست له صفة ثابتة بين الأفراد والأشخاص، ناهيك عن المجتمعات الإنسانية. ويمكننا الإلمام تمامًا بزوايا النقص الحتمي في ظاهرة الترجمة (الذي تناولناه من جوانب عدة حتى الآن) من قائمة جمعها عالم من علماء اللغة، وهي تلخص كل خلل في المعنى أو الثقافة يقتضيه نقل الكلام بين اللغات. إشكالات بيرمان الاثنا عشر وضع باحث اللغة الفرنسي؛ "أنطوان بيرمان"، قائمة في كتبه حصر فيها اثني عشر سمة، يقع فيها نقص وتحوير أثناء الترجمة، فتختفي فيها لمسة المؤلف الأدبية على حسابِ وضوح معنى الترجمة. وفيما يلي "ترجمة" لإشكالات بيرمان الاثني عشر حسبما رتبها صاحبها:[59][60] القواعد: التلاعب بقواعد اللغة وتراكيبها لتلائم اللغة الجديدة، مثل إعادة ترتيب الكلمات في الجملة وتغيير العلاقة بينها تماشيًا مع اختلاف اللغتين. الإيضاح: تفسير كلمات وجمل قصد المؤلف أن يتركها مبهمة. التطويل: تميل كثير من الترجمات لأن تكون أطول من الأصول؛ لأن فيها إيضاحًا وتفسيرًا مبالغًا فيهما. البلاغة: يتلاعب كثير من المترجمين باختيارات الكلمات في النص، ظنًّا منهم أنهم يبدلونها بما هو أبلغ. التحريف: إبدال كلمات الأصل بما يختلف عنها في انطباعاته غير المباشرة، مثل: الرمزية الدينية لشيء (كالصليب أو القربان)؛ أو الكلمات التي تحاكي أصواتًا حقيقية، مثل: "فحيح" الأفعى. التبسيط: إبدال كلمات عدة لها معان متفاوتة في الأصل؛ بمرادف واحد في الترجمة، مثال ذلك: أن في الإسبانية ثلاث كلمات معناها "وجه" ولا سبيل لمقابلتها في الترجمة إلا بكلمة عربية واحدة، مما يبسط التنوع المعجمي. القوافي: تقع هذه المشكلة في الشّعر -كثيرًا- وفي النثر -أحيانًا-، وذلك لاستحالة نقل المزايا الصوتية (من سجع وتناغم، وتلاعب بالكلمات، والقوافي) بين اللغات. الصرف: صعوبة نقل التشابه الصرفي المقصود بين مجموعة من الكلمات، والذي يحمل قيمةً لغوية محدّدة، مثال ذلك: أن أسماء الأمراض في العربية يتبع فيها -بالقياس- وزن فُعَال (سُعَال، وزُكَام، وعُضَال). التناسق: عادة ما تكون أصول النصوص متناسقة في شكلها ونمطها ورسالتها كاملة، وأما الترجمة؛ فإن كل جزء منها يكتسب لونًا جديدًا بسبب الإشكالات الاثني عشر هذه، فيضيع التناظر فيما بينها. الأمثال: يرى "بيرمان" أن تبديل الأمثال الأجنبية بنظائر لها من لغة الترجمة تضيع الخصوصية الثقافية للأصل، ومن أمثلة ذلك لو بدلنا جملة: "كل الطرق تؤدي إلى روما" بــــ"كل الطرق تؤدي إلى بغداد". اللهجات: قد يعجز المترجم عن نقل اللهجات الدارجة والعامية باللغات الأخرى إلى اللغة التي يترجم إليها، مع أهمية دلالاتها الثقافية والاجتماعية، كأن يتعذر عليه نقل لهجة الأمريكيين السود التي تميز مجتمعهم وثقافتهم. اللغات: تعجز الترجمة عن نقل تعددية اللغات في أحد النصوص، كأن تتمازج عدّة لغات في عمل واحد يكون تارة بالإيطالية، وتارة بالإسبانية، فضلًا عن تبديلات اللكنة، واللفظ التي تميز من يتحدث بلغة أجنبية. وعند ترجمة عمل أدبي تتزاحم على المترجم هذه الصعوبات كلها، وذلك لكثرة ما يملأ هذه الأعمال من لمسات فيها هذه الإشكالات من التشبيهات الصورية، والتلاعب بالألفاظ، والموسيقى، والشعر، وهذا ما يدفع كثيرًا من هواة الأدب للاستياء من قراءة كتاب بغير لغته الأم، بل ولعدم تقبّل قراءة الكتب المترجمة إطلاقًا إذا ما أتقنوا لغتها الأصلية. وقد يبدو هذا (وما سلف من عقبات وحواجز) مصدرًا للإحباط لمن يسعى إلى دخول عالم الترجمة، فهل يعني ذلك أن وظيفة المترجم ليست ذات قيمة؟ كما مرَّ بنا، لا شك أن بين لغات الإنسان فروقات كثيرة وحواجز ذهنية[61] وقواعدية وفردية بحيث يستحيل نقل الكلام بينها دون ضياع شيء من معناه ومغزاه ووقعه، وهذا يعني أن الترجمة -بتعريفها المعتاد- مستحيلة، وأن مهنة المترجم شاقة جدًا. لكن النتيجة التي نسعى إليها هنا ليست الدعوة لليأس من الترجمة واعتزالها، وإلا لما احتجنا لباقي صفحات هذا الكتاب، وإنما بوسعنا حل المشكلة بإعادة تعريف مهنة المترجم: فعمله لا يخضع (نتيجة لما سلف) إلى قواعد العلوم الصرفة والمنطقية، بل يعتمد في معظمه على الإبداع والفن.[62] _____ اقرأ أيضًا المقال السابق: اللغة ومفهوم الترجمة بين اللغات المقال التالي: فن الترجمة وأنواعها وأساليب الترجمة الحديثة

-

وصفتُ هذه السلسلة في مقدّمتها بأنها "متقدّمة في كثير من مواضعها"، وما قصدتهُ بذلك هو أن نفعها ليس كبيرًا لمن ليس له باع بالترجمة ولمن لا يستطيع مقاربة ما يقرأه بشيءٍ من الخبرة التي اكتسبها بنفسه، لكن هذا لا يعني أنه يجب على قارئ السلسلة امتلاك خبرة واسعة طويلة، ولا أن يكون مترجمًا متمرسًا في مهنة مدفوعة. وقد أجلت هذه السلسلة الحديث عن المسائل العملية والمهنية التي يقتضيها العمل المهني حتى مقالها الأخير هذا، ذلك لأني كتبتهُ شغفًا بنفع الترجمة العلمي والثقافي وبمعضلاتها الأكاديمية، لكن لن تكتمل فائدة السلسلة دون دليلٍ إلى كيفية دخول سوق العمل والانتفاع منه وتعلم كيفية استلام المشاريع والعمل عليها وتسليمها. وسوف تجد أن ما سنناقشه -في هذا المقال الأخير- لا يدور في فلك مختلف عمَّا تناولناه فيما مضى من فصول، بل إن العمل في الترجمة ودخول سوق العمل يتطلب الإلمام بجلّ ما ورد في الفصول الماضية من علوم الترجمة النظرية منها والتطبيقية. الخبرة تسبق العمل تذكر مقدّمة هذه السلسلة أن إحدى الأفكار الساذجة عن الترجمة هي أن "كلّ ما يلزمها هو إتقان لغة أجنبية"، لأن هذه المهنة (كما يتضح من الفصول الماضية) لا تقتصر على إتقان اللغة ولا على حب العلم، وإنما على الخبرة والممارسة، لكن هنالك معضلة كبرى قد يصطدم بها المترجم في موضوع الخبرة تشبه معضلة "البيضة والدجاجة" الشهيرة: فكيف لك أن تكسب عملًا دون خبرة؟ وكيف تكسب خبرة دون عمل؟ ولهذه المعضلة حلّ بسيط نسبيًا، يعد أحد مبادئ الحياة العامة وهو: "من لم يُعْطِ لا يأخذ"، أو -ببساطة- أن الخبرة يجب أن تسبق العمل، إذ قد لا يكون هذا الحل هو ما يأمله المترجم المستجد ويطمح إليه، لكنه حلٌ واقعيٌ. فقبل أن تنهال عليك عروض وظيفية بمئات الدولارات، عليك أن ترضى بالتبرع بجهدك ووقتك بدون مقابل لفترة من الزمن حتى تدخل سوق العمل وتحصل على أول عمل في الترجمة، ولا تظن أن هذا التطوع هو خسارة أو تضحية منك، بل هو فرصة للتدريب والتعلم. لا مهرب من أن يبدأ المترجم مهنته بالتطوع، فمن شبه المستحيل (بل ومن غير السليم، برأيي) أن يبدأ أي أحد عمله في الترجمة بمقابل مادي، حتى ولو استطاع إلى ذلك سبيلًا، إذ المترجم المبتدئ ليس مكسبًا رخيصًا أو مجانيًا، بل هو في العادة عبء قد يُكلِّف إصلاح عمله أكثر من أدائه عنه. وقد يظن بعض المستجدين أن في بدء عملهم بالتطوع غُبنًا أو استغلالًا لهم، لكن هذا خطأ يتضح له خلال سنين معدودة لاحقة في العمل، ولاشك أن الدهشة تملأ وجه كل مترجم أعاد النظر في أولى أعماله -بعد كسب الخبرة والممارسة- لما قد يجد فيها من ركاكة وأخطاء وزلات. لهذا السبب يمضي الطلاب سنواتٍ طوالٍ في الجامعات يدفعون لقاءها ثروات لاكتساب العلم والمعرفة قبل دخول سوق العمل، إلا أن من حظ المترجمين الحَسَن أن اكتساب هذا العلم لا يكلِّفهم قرشًا واحدًا، بل يستلزم منهم وقتًا فحسب. وليس من الضروري أن يتطوع هؤلاء المترجمون المستجدون بكامل وقتهم لصالح شركة تنتفع على حسابهم، بل أمامهم مئات الفرص في شتى القطاعات لخدمة المحتوى العربي واللغة العربية وكسب الخبرة في الوقت نفسه، والتي يمكن الالتحاق بها بسهولة عبر الإنترنت ومن أمثلتها: مواقع الويكي التعاونية: وأشهرها موسوعة ويكيبيديا الحرة وموسوعة حسوب وغيرها من الموسوعات العربية. مبادرات المحتوى العربي التطوعية: هذه المبادرات كثيرة، ومن أمثلتها المعروفة: الباحثون السوريون والسعودي العلمي وناسا بالعربي ومؤسسة بالعربي وغيرها. المواقع التعليمية: منها كثير من المواقع العربية والعالمية التي تعتمد على المترجمين مثل أكاديمية حسوب ومحاضرات تيد Ted وغيرها. المجلات الإلكترونية المترجمة: تقبل كثير من المجلات ومواقع الأخبار الإلكترونية المساهمات التطوعية، والتي يمكن إرسالها بالبريد الإلكتروني. ليست كل الترجمة سواء انتبه، عليك أن تفهم سوق الترجمة وما هي فرصه الوظيفية وأيها هي التي تلبي طموحاتك قبل أن تبدأ البحث عن وظيفة بالترجمة، وحتى قبل أن تختار الأماكن التي ترغب بالتطوع فيها ونشر ترجماتك الأولى، فشرح المقال الثاني من هذه السلسلة نوعين أساسيَّين من أنواع الترجمة: هما الترجمة المهنية والترجمة الأدبية،[1] لكن ذلك المقال لم يتطرق إلى الاختلافات الوظيفية والعملية بينهما ولا إلى المهن التي يُفْضِيَان إليها، وهي مهنٌ لا تكاد تربط بينها صلة. كما أنه لم يتطرق إلى ما تحتاج إليه لأن تكون مترجمًا. المؤهلات استشهدت هذه السلسلة سابقًا بقاعدة معروفة في الترجمة، وهي قاعدة تقتضي أن المترجم يترجم إلى لغته الأم حصرًا، فمن نشأ بلسان عربي لا يترجم إلا إلى العربية، حتى ولو تعلَّم عشر لغات أخرى وأتقنها "إتقانًا تامًا"، ولعل هذه السلسلة نجحت في تبرير هذه القاعدة وتوضيح أن بالغ الأهمية تعطى للغة التي يكتب فيها المترجم موازنةً مع اللغة الأم، لكن لم تتطرّق السلسلة آنذاك قط للمؤهلات الأكاديمية والمهنية التي تُخوِّل شخصًا للعمل في الترجمة. يُقَال أن المترجمين نوعان: منهم مختصّون باللغة، أي درسوا علم اللسانيات أو لغة أجنبية أو آدابًا أو ترجمة، ومنهم مختصون بعلوم مختلفة، مثل الأطباء أو المهندسين أو المبرمجين الذين امتهنوا مهنة الترجمة؛ ولكل حالة من هاتين الحالتين مزاياها ومشكلاتها،[2] فالمترجم المختصّ باللغة يتقن أصول الكتابة والإملاء والصياغة السليمة أو الإبداعية، لكنه قد يجابه مصاعب عديدة في ترجمة نص اختصاصي (في علم الرياضيات مثلًا)، وأما المختص فيستطيع ترجمة نصوص في مجال اختصاصه -والموضوعات القريبة منه- بكفاءة تامة، إلا أن لغته قد تكون ركيكة ضعيفة الصياغة. ليست الترجمة حكرًا على هذا ولا ذاك: فكل منهما له مكانه ويستطيع تعويض المهارات التي تنقصه بالتعلم والتدريب، لكن معرفة اختصاصك قد تساعدك على تحديد مهنتك.[3] فمهن الترجمة ليست سواء، واختصاص المترجم قد يؤهله للنجاح في مهن محدّدة أكثر من سواها. التوجه والهدف إذا كان هدف المترجم هو أن يكسب دخلًا وأن يستقر على وظيفة ثابتة فخياره الأفضل هو الترجمة المهنية أو التجارية، فلو سمعت عن وظيفة بدوامٍ كامل في شركة للترجمة فمن شبه الأكيد أن موضوعها مهني وتجاري، أي أنها تختصّ بنصوصٍ مثل الوثائق الرسمية والتقارير والبرامج الإلكترونية وأوصاف المنتجات وكتيبات التعليمات، وهلم جرًا. وتحتاج بعض أنواع الترجمة المهنية إلى خبرة في اختصاصات معيّنة قد لا تُغْنِي عنها المعرفة اللغوية،[4] فترجمة الوثائق القانونية -مثلًا- قد تحتاج إلى محامٍ.[5] ووظائف الترجمة التجارية قليلة،[6] لكن مردودها المادي عالٍ نسبيًا، فقد يصل إلى آلاف الدولارات شهريًا خلال بضع سنين، ولها شركات ضخمة وعابرة للقارات. أود الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن هدف الترجمة المهنية الأساسي هو الربح والمادة وقد لا يكون ذلك هدفًا لبعض المترجمين، فكما ذكرنا في بداية هذه السلسلة، الترجمة "ليست منجم ذهبٍ"؛ ويكثر أو يغلب على المترجمين أن يختاروا مهنتهم شغفًا منهم باللغة أو العلم وليس بالربح، ولذلك قد لا يجدون شغفًا ولا متعة في وظيفة تجارية حتى لو كانت تدر عليهم المال؛ وليس السبب المُنفِّر من الترجمة التجارية موضوعها فقط، فمن عُشَّاق اللغة من يستمتع بترجمة النص مهما كان موضوعه، لكن المشكلة الأكبر هي طريقة العمل في هذه الشركات: إذ إن أساس تقييم عمل المترجم في هذه الشركات هو سرعة الإنجاز بعيدًا عن النظر لجودة العمل، وغالبًا ما يُتغاضَى عن مسائل الركاكة والحرفية التي انتقدناها في هذه السلسلة، ولن يلقى تقديرًا ولا ترحيبًا بإبداعه اللغوي، فنسبة وظائف الترجمة التي تطلب مهارات الترجمة الآلية أو الاستعانة بالبرامج الحاسوبية تصل إلى 95%، ونسبة الوظائف التي تعتبر فيها هذه مهارات إجبارية حوالي 66%،[7] وذلك لأنها أدوات تساعد على زيادة سرعة العمل ورفع الأرباح.[8] قد يكون ذلك مناسبًا لبعض المترجمين أو من يريدون امتهان الترجمة لكسب المال وتأمين متطلبات الحياة المالية، ولكن لو لم يرغب المترجم بمثل هذه الأمور، فعليه أن يبني مهنته في قطاعات الترجمة الأخرى، ولا نقلل هنا من أهمية الهدف المالي ولكن قد يمتهن البعض مهنة الترجمة كمهنة ثانوية وليست أساسية. عمومًا، للمترجمين فرص كثيرة للعمل بوظائف غير ثابتة، بل إن العدد الأكبر منهم يعمل في وظائف حرّة أو بدوام جزئي؛[9] وهذه الفرص في ارتفاع سريع جدًا يفوق وظائف الترجمة بدوامٍ كامل،[10] وهذه الزيادة كبيرة جدًا في العالم العربي لأسباب عدّة، منها ازدياد الثقة والاعتمادية على الإنترنت في التوظيف وقلة تكاليف العمل مع المترجمين عن بعد وتسارع الاستثمار بالمحتوى العربي على الإنترنت. وكثير من العاملين في الترجمة الحرة (أو معظمهم) يستفيدون منها كوظيفة إضافية لزيادة دخلهم،[11] إلا أن من الممكن الاعتماد عليها بالكامل كمصدرٍ للدخل إن كان للمترجم عدد كافٍ من العملاء؛[12] انظر مثلًا قسم الترجمة واللغات في منصة مستقل للعمل الحر أكبر منصة عمل حر في العالم العربي تعرف حجم السوق والطلب على أعمال الترجمة. ولهذه الفرص مجالات شتى قد يجد فيها المترجم ما يشبع أي اهتمام عنده، فمنها العمل مع مواقع الإنترنت والمجلات والصحف بموضوعاتها المتنوعة، من علوم طبيعية واجتماعية ورياضة وصحة وسياسة وأخبار وغير ذلك، كما أن هذه هي طريقة العمل المعتادة في واحدٍ من أهم قطاعات الترجمة، وهو الترجمة الأدبية للكتب والروايات والأشعار وغيرها؛ وتتضمن فرص الترجمة الحرة كذلك ترجمة الأفلام والمسلسلات وغيرها من أنواع الفيديو التي يُرْفَق معها نص مترجم، وهذه فئة جديدة نسبيًا وعليها طلب كبير تسمى "الترجمة المرئية"،[13] وقد تطرّقت إليها هذه السلسلة عرضيًا فقط. للترجمة الحرة ميزات عدة، من أهمها الحرية والاستقلالية الكبيرة للمترجم،[14] ولها صعوباتها كذلك، فقد يكون العثور على أول عميل مضنيًا، والبحث عن العملاء يبقى -دومًا- عبئًا مستمرًا[15] يستهلك وقت المترجم وساعات عمله؛[16] ولن يستطيع المترجم الحر الاعتماد على عمله إن لم يحصل على فرص عملٍ كافية، فهو يحتاج إلى كمية كبيرة من العمل للحصول على دخل مستمر، بغض النظر عن أسعاره،[17] والطريقة الأفضل لضمان هذا الأمر هي أن يقيم المترجم الحر علاقة عمل مستمرّة مع عددٍ من العملاء الذين لديهم عملًا منتظمًا.[18] تحظى الترجمة الأدبية بمكانة استثنائية في أسواق الترجمة العالمية، فهي أصعب أنواع الترجمة وأكثرها حاجة للإبداع وتتطلب امتلاك سعة في اللغة والمفردات والاطلاع والتفنن الأدبي، ولهذا فمن المعتاد أن يقتصر العمل فيها على المؤلِّفين الذين لديهم خبرة مسبقة في فنون الكتابة الأدبية،[19] لكن سوق الترجمة العربي ليس مثل العالمي، والواقع -المرير- هو أن ترجمة الأدب فيه لا تحظى بتقدير جدير بالذكر إلا من دور نشر معدودة، وفرص العمل فيها لا تعتمد على الخبرة والإتقان الأدبي بقدر ما هي رهنٌ للمعرفة الشخصية والأسعار الرخيصة؛ ورغم أن الترجمة الأدبية قد تكون حلم كثير من المترجمين الشغوفين إلا أن فرص العمل فيها قليلة ومتباعدة، ويصعب أن توفّر مصدرًا للدخل دون فرص عمل إضافية.[20] التخصص كثيرًا ما ينصح المترجم الحر باختيار مجال أو مجموعة من المجالات للتخصّص بالترجمة فيها، فكل موضوع له تفاصيله الدقيقة ومصطلحاته المُخصَّصة، ولذلك لا يستطيع المترجم الجيّد الاقتصار على سعة مهاراته اللغوية، وإنما عليه أن يعرف المجالات التي يترجم إليها كذلك، وهذا أمرٌ يتطلَّب صبرًا وخبرة،[21] إلا أن هذه فكرة أجنبية وما زالت غير منتشرة كفاية في سوق الترجمة العربية الذي تعد فيه كل الترجمة سواء وكل المترجمين قادرين على ترجمة أي شيء، من الترجمة الفورية أو الشفهية إلى ترجمة أبحاث الفيزياء النووية. لا يتخصَّص جميع المترجمين بمجال في الترجمة دون غيره ولا بنوع واحد من الوظائف، فكثيرٌ منهم يقبلون شتى الفرص المتاحة لهم بأنواعها العديدة، خصوصًا في سوق تنافسي مثل السوق العربي؛ ولا عيب في هذا الأمر، لكن على المترجم المحترف الذي يحرص على مستقبله أن يُخطِّط مسبقًا لفرص الترجمة التي يحرص عليه وأن يُطوِّر خبرته ومهاراته فيها، وذلك ليكون أداؤه متميزًا حينما ينال الوظيفة التي يتمنَّاها، وتذكر دومًا أن أجر المترجم المتخصص لا يتساوى مع أجر المترجم العام الذي يترجم أي شيء. البحث عن وظيفة طرق البحث عن العملاء كثيرة، وفيها كثير من الخبرة والمهارات التي لا تنحصر في الترجمة وحدها، والتي تُفصِّلها مراجع عديدة أفضل من هذه السلسلة. وأما لو كان المترجم بحاجة إلى نصيحة خاصة بمهنته فأنصحه ببناء سمعة جيدة وتأسيس شبكة علاقات قوية في مجاله، وليس هذا لأن السمعة والعلاقات هي مزية تخص مجال الترجمة دون سواه، وإنما لأنهما أفضل وسيلة للحصول على عمل وتأمين دخل كافٍ من الترجمة، إذ من العسير على المترجم الحر أن يكسب ما يكفيه دون سمعة طيبة وشبكة علاقات واسعة تأتيه بوظائف مستمرة بدلاً من قضاء يومه كاملًا بالتقديم لمئات الوظائف وترجمة عشرات العينات. طرق بناء العلاقات كثيرة، وهي ليست -كذلك- أمرًا تتفرَّد به الترجمة ولا موضوعًا تختصّ به هذه السلسلة، لكن قد ينفع المترجم في هذا السياق أن يأخذ بنصيحة وردت في كثير من الصفحات السابقة بخصوص الترجمة، وهي أن يأخذ الأمور في سياقها، فمعظم المراجع المختصَّة بموضوع بناء العلاقات أجنبية، وبالتالي فإنها تُقدِّم نصائح قد تكون مُجرَّدة من سياقها وقيمتها؛ ومن أمثلة ذلك أن كثيرًا من الكتب الأجنبية تنصح المترجم بالبحث عن عملاء في "معارض التجارة"[22] أو في "الفعاليات الاجتماعية" و"لقاءات العلاقات العامة" للمترجمين المحترفين،[23] وهذه أوصافٌ خيالية لأشياء لا أثر لها في الوطن العربي ولا تنفع المترجم العربي شيئًا؛ وفي سياق بناء العلاقات والحفاظ عليها، أحيلك إلى مرجع عربي مهم يناقش هذا الأمر عبر مقالات متنوعة وهو قسم "التعامل مع العملاء" في قسم العمل الحر في أكاديمية حسوب ففيه مراجع ومقالات قيمة مثل مقال "كيفية إنشاء علاقات قوية مع العملاء والحفاظ عليها" ومقال "كيف تحافظ على علاقات إيجابية مع عملائك السابقين". يستطيع المترجم أن يبني شبكة علاقاته بوسيلتين مختلفتين عادة، وخصوصًا في السياق العربي، وهما العلاقات الواقعية والعلاقات الإلكترونية؛ فالبلاد العربية مترامية الأطراف ولا يمكن بناء علاقات عبرها إلا بالاستعانة بالإنترنت، إلا أن الإنترنت لا يصل المترجم إلا بفئة محدّدة من العملاء الذين عندهم استعداد لتوظيف شخص لم يقابلوه وجهًا لوجه وقد لا يعرفونه شخصيًا، والحقيقة أن هذا أمرٌ آخذٌ بالانتشار في المنطقة العربية ولا يجب أن نفعله. عمومًا، للعلاقات الواقعية والافتراضية مزاياها ومساوئها، إلا أن طرق العمل فيها مختلفة جدًا، فقد يكون بناء العلاقات الواقعية في مجال الترجمة -حصرًا- شديد الصعوبة عربيًا، وذلك بسبب ندرة أو انعدام المجتمعات المخصّصة للمترجمين رغم أنك تجد في كثير من البلدان العربية جمعيات للمترجمين، بل إن هناك جمعية للمترجمين العرب فيها آلاف الأعضاء من شتى أنحاء الوطن العربي[24] وقد يكون الالتحاق بمثل هذه الجمعيات مفيدًا، لكن مشكلة معظمها أو جميعها أنها لا تُنظِّم فعاليات وظيفية (مثل التي تصفها الكتب الأجنبية) لمساعدة المترجمين والعملاء على اللقاء معًا، وبالتالي فإن هذه الجمعيات تبقى كيانات افتراضية وأقرب لنقابات من مجتمعات للعمل. لذلك فإن المترجم العربي الذي يحتاج علاقات عمل مضطرٌّ للبحث في المجتمع المهني بعمومه وليس في مجتمع خاص بالمترجمين فقط، وهذا أمرٌ صعب ومضنٍ وقد لا يأتي بنتيجة إلا لمن لديهم شبكة واسعة من العلاقات مسبقًا. رغم ذلك، لا شك بأن بعض المراكز والمؤسسات الثقافية بالمدن العربية الكبرى تقيم محاضراتٍ -بين الفينة والأخرى- لها علاقة بالترجمة والنشر والمحتوى العربي، وقد لا يجد المترجم عملاء في هذه الفعاليات بحد ذاتها، لكنها فرصة ثمينة جدًا في التعرف إلى مجتمع المترجمين والكتاب والمدونين، وقد تعود بفرصٍ كثيرةٍ على الأمد البعيد. ذلك بالنسبة للعلاقات الوجاهية، إلا أن الإنترنت هو الوسيلة الأقوى والأسرع حاليًا للوصول إلى العملاء وتكوين سمعة في سوق العمل الحالي، فإحدى أقدم الطرق في العمل عبر الإنترنت هي إطلاق موقع أو مدونة، والغالب أن هذه الطريقة فقدت جل نفعها بسبب زيادة "المركزية" في الإنترنت، أي أن معظم الناس يستخدمون عددًا قليلًا من المواقع عوضًا عن تصفح الإنترنت بعمومه، كما أن المواقع الشخصية قد لا تظهر في نتائج محركات البحث الآن بسبب فيضان المحتوى الرقمي. لكن الموظف الحر ما يزال قادرًا على استغلال الموقع الشخصي للتعريف بنفسه، أي أنه يستطيع استخدامه كبطاقة شخصية يرسلها للعملاء بدلًا من بطاقات العمل الورقية، كما أن نشر محتوى ومقالات عن الترجمة في هذه المواقع قد يزيد فرص ظهورها للعملاء والمترجمين في الإنترنت وتعرفهم على صاحبها. وأما الميزة الأهم للإنترنت فهي أنه يزخر بمجتمعات ومنصات عمل مثل منصة مستقل ومنصة خمسات ومجتمع خمسات ومنصات نشر عربية مثل أكاديمية حسوب، وهو أمر لا وجود له في سوق العمل العربي الواقعي. لابد أن أشير أيضًا إلى أنَّ أماكن المجتمعات الإلكترونية، خصوصًا الصغيرة والفردية منها، في تغير دائم، فقد ملأت المنتديات الإنترنت العربي قديمًا وأما الآن فكثيرٌ منها أو أغلبها انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي ولم تعد موجودة؛ فمنصات العمل العربية كثيرة حاليًا، وهي وسيلة مباشرة لطلب موظف حر في أي مجال، وكثيرًا ما تكون الترجمة من أكثر هذه الوظائف طلبًا، رغم كثرة المنافسة عليها كذلك. أضف إلى ذلك، يزدهر الإنترنت العربي بعدد هائل من منصات المحتوى والمقالات والتدوين التي يستطيع المترجم نشر ترجمته أو مقالات عن الترجمة فيها، انظر مثلًا صفحة "اكتب معنا" لأكاديمية حسوب، فكثير من هذه المنصات (خصوصًا الصغرى) تُرحِّب بمساهمة أي كاتب طالما أن أسلوبه سليم وأن عمله تطوعي، وهذا "التطوع" هو استثمار له عائدٌ كبير في السمعة وفي بناء علاقات مع أصحاب المواقع ومجتمع المحتوى العربي. لا توجد أي وسيلة سحرية بين هذه الوسائل، فهي كلها بدايات لبناء السمعة أو التعرف إلى بعض الأشخاص أو البحث عن عمل، لكنها كلها تُقدِّم خطوات تدريجية للالتقاء ببعض العملاء والمترجمين وبناء علاقات تتطور بالتدريج، والتي سوف يحصل منها المترجم -عاجلًا أو آجلًا- على مشروع يعمل فيه. الاتفاق يسبق العمل اطلعت مرة على أحد الكتب المتخصّصة عن كيفية الاتفاق على مشروع للترجمة وتنفيذه والذي يعرض قائمة فيها 156 خطوة مُطوَّلة لذلك،[25] وليس من الضروري أن تكون كل اتفاقات الترجمة بهذا التعقيد، ولكن الترجمة ليست مسألة سهلة وتنطوي على عددٍ هائل من القرارات المتوالية التي يتخذها المترجم (وقد وردت أمثلتها) في اختيار المصطلحات والتعابير والأسلوب، وقد لا يدرك معظم العملاء هذه الصعوبة أو ربما يستخفّون بها؛ لهذا ومثل أي عمل، يجب أن يبدأ مشروع الترجمة باتفاق، ويسير المترجمون المحترفون في هذا الاتفاق حسب خطواتٍ محدَّدة تضمن تفاهمًا تامًا على تفاصيل العمل التقنية والمالية قبل الشروع فيه، وتساعد -كذلك- في إثبات احترافية المترجم وإلمامه بمهنته. الهدف يدل على الطريق تناول مقال تعريب المفردة والمصطلح من هذه السلسلة أهم نظريات الترجمة الأكاديمية المتداولة حاليًا، وفصَّل في كيفية تطبيق بعضها في عمل المترجم، وتتميز في هذا السياق نظرية "الترجمة الوظيفية" في أنها تؤهِّل المترجم لعقد اتفاق واضحٍ واحترافي مع العميل بأن يطرح عليه سؤالين: ما الذي تريد ترجمته؟ ولماذا؟ كل من يريد ترجمة نص له هدفٌ واضح وجمهور محدّد من القراء، حتى ولو لم يعرف كيف يصف أهدافه وجمهوره؛ فهناك من يريد ترجمة دعاية إعلانية في شركته لجذب الزبائن، أو ترجمة تقرير لمجلس إدارة الشركة لإطلاعهم على نتائج العام المنصرم، أو ترجمة رواية لدار نشر ليشتريها القراء، ويستطيع المترجم بناءً على ذلك أن يُقرِّر منهج الترجمة وأسلوبها وأتعابها بناءً على معرفة الهدف والجمهور، وأن يُوضِّح أسلوبه باحترافية لصاحب العمل. يُوضِّح مقال تعريب المفردة والمصطلح المشار إليه أعلاه أن المنهجين الأساسيَّين والمتناقضين في الترجمة هما الترجمة الحرفية والترجمة بتصرّف، واختيار المنهج المناسب يعتمد حصرًا على هدف صاحب العمل وجمهوره. فمن يريد ترجمة دعاية إعلانية يحتاج إلى أن يؤثِّر على جمهور واسع من القراء، وبالتالي يجب أن تكون الترجمة بتصرف وربما أن تتضمن كلمات من اللهجات العربية العامية للتأثير بالجمهور؛ وأما ترجمة التقرير فيجب أن تكون متوازنة لتصف الفكرة المطلوبة لمجلس الإدارة ولتلتزم -كذلك- بالتعابير المدروسة التي اختارها المدير التنفيذي أثناء كتابة التقرير؛ وأما ترجمة الرواية فيجب أن تكون شبه حرفية لتلتزم بأسلوب المؤلف المشهور الذي يتطلَّع معجبوه لشراء الرواية المترجمة. اختلاف التوقعات يساعد الاتفاق على الهدف من الترجمة وجمهورها وأسلوبها في التخطيط لعمل المترجم لكن هذا الاتفاق غير كافٍ، فالترجمة غنية بالتفاصيل، ومن السهل أن تختلف التوقعات حيال هذه التفاصيل، خصوصًا من العملاء المستجدّين؛ إذ على المترجم أن يفترض -دومًا- أن عميله لا يعرف شيئًا عن الترجمة ولا شروطها ولا متطلباتها حتى يثبت العكس، مما يعني أن المترجم قد يضطر لتلقين العميل أصول عمله قبل عقداتفاق سليم.[26] من ذلك، يجب توضيح ما يأتي: أولًا، يجب الاتفاق على منصة العمل وآليته، فلو كان موضوع الترجمة برنامجًا حاسوبيًا أو موقع إنترنت أو مقطع فيديو، فيجب أن يتفق المترجم مع صاحب العمل مسبقًا فيما إن كان عليه ترجمة النص خارجيًا (أي على ملف "مايكروسوفت وُرد")، أم أن عليه استعمال منصة جديدة يُدْخِلُ النص فيها.[27] ثانيًا، يجب الاتفاق على نوع النص وطبيعته، إذ إن البديهي والطبيعي هو أن يُقدِّم صاحب العمل للمترجم نصًا مُرَاجعًا وخاليًا من الأخطاء، وإلا فلا بد من أن تنتقل هذه الأخطاء إلى الترجمة.[28] ثالثًا، يجب على المترجم أن يراجع النص المطلوب وأن يناقش ويُوضِّح مسبقًا أي أبعادٍ للنص قد يستعصي تعريبها لأسباب ثقافية أو لغوية.[29] رابعًا، يجب الاتفاق على رغبة صاحب العمل بالتدخُّل في دقائق الترجمة أو في تفويضها للمترجم مثل طريقة تعريب المصطلحات[30] والأسلوب وغير ذلك، فلو كان صاحب العمل مهتمًا، فيجب توضيح درجة اهتمامه وكيفية الاتفاق معه على خصوصيات النص هذه، وتزداد ضرورة هذا الاتفاق إن كان النص متخصصًا (مثل مقال علمي) أو ذا خصوصية ثقافية (مثل الأفلام وألعاب الفيديو).[31] خامسًا، لو كان صاحب العمل على اتصال مباشر بمؤلّف النص (مثلاً لو كان تقريرًا)، فعلى المترجم التأكد من استعدادية صاحب العمل لتفسير وتوضيح مواضع الغموض في النص أو الأمور التي لا يفهمها، فهذا الطلب ليس علامة على قلة دراية المترجم (كما قد يظن العميل المستجد)، بل على احترافيته وحرصه.[32] سادسًا، يجب الاتفاق دومًا على المسؤول عن مهمة المراجعة والتحرير والتدقيق اللغوي، وهو جزء ضروري من الترجمة؛ والبديهي هو أن يتولى صاحب العمل ترتيب المراجعة، إذ إن المترجم لا يستطيع مراجعة عمله بنفسه، إلا لو اتفق مع مدقّق لغوي يعرفه.[33] التجربة ليست استغلالا السيرة الذاتية ليست دليلًا كافيًا على المترجم المتقن لما في مهنة الترجمة من فن، وهذا من سوء حظ المترجمين، إذ لا يكفي أنهم يبدؤون مهنتهم بالتطوع أغلب الأحيان، بل عليهم أن يتطوعوا -أيضًا- بترجمة عينة قبل الحصول على أي عمل؛ وهذا الأمر ليس استغلالًا، فكل العملاء ذوي الخبرة يطلبون عينة قبل الشروع في العمل، وهذه العينة لا يفترض أن تفيدهم بشيء، إذ إن صاحب العمل الجاد يُقدِّم عينة موحَّدة لجميع المترجمين المحتمَلين ليستطيع تقييمهم على أساسٍ واحد، ولا يُقسِّم النص بين المترجمين المتقدمين لتوفير المال. من الأفضل للمترجم أن يتطوَّع لتقديم عينة من عمله سواء أطلبها صاحب العمل أم لم يطلبها، إذ إن في ذلك بادرة ثقةٍ، وفيه أكبر ضمانة على توافق المترجم وصاحب العمل في أسلوب ترجمة النص وتوقعاتهما منه، مما قد يُجنِّب المترجم عملًا كثيرًا في التنقيح والتعديل إن لم يرضَ صاحب العمل عن النتيجة،[34] كما أن العينة تساعد المترجم نفسه في التعرّف إلى النص وتقدير العبء المطلوب لإنجازه. الوقت والمال يصف هذا المثال الساخر كيفية استخفاف أصحاب العمل قليلي الخبرة بأعباء الترجمة وأتعابها؛ فصحيحٌ أن الترجمة أسرع بكثير من التأليف، لكن عبء الترجمة والجهد والوقت والتكلفة لها تتوافق طرديًا مع الجهد الذي وضعه الكاتب في تأليف النص الأصلي المراد ترجمته، ولهذا فإن العمل على ترجمة بحث أكاديمي استغرق شهورًا لتأليفه ليس مثل ترجمة مستند أمضى أحد الموظفين ساعة في كتابته. يتراوح الوقت الذي تستغرقه الترجمة (حسب خبرة المترجم والنص الذي يعمل معه) بين 250 إلى 1,000 كلمة في الساعة، علمًا بأن هذا الحد الأعلى نادر وقد يصعب بلوغه دون الاستعانة ببرامج حاسوبية (مثل برامج الترجمة بمعونة الحاسوب CAT)؛[36] ومن الطبيعي أن صعوبة النص لها أثر كبير، فقد يمضي المترجم نصف وقته أو أكثر في مراجعة الكلمات أحيانًا، ورغم ذلك فمن الصعب أن تتدنى سرعته عن هذا الحد إلا في حالات قليلة جدًا. ويظهر استبيان لجمعية المترجمين الأمريكيين أن متوسط سرعة المترجم هو نحو 500 كلمة في الساعة،[37] ويستطيع المترجم أن يقيس سرعته أثناء ترجمة العينة الأولى، وبها يُقدِّر الوقت الذي يلزمه لترجمة النص كاملًا، وبذلك يعرف عبء العمل وسعره، وهذا من فوائد ترجمة عينة من النص المراد العمل عليه كما أشرت. إذًا، يُقَاس سعر الترجمة حسب الحالة والسياق، كما أن الأسعار تتغير مع الوقت، ولذلك فإن الطريقة الأفضل لمعرفة السعر الصحيح في حالة من الحالات هي بسؤال أحد أصحاب الخبرة مع توضيح العوامل والظروف التي تخصّ المشروع والمترجم، وأهم العوامل التي تؤثر على السعر هي: خبرة المترجم: لا شك أن السعر يتناسب طردًا مع الخبرة صعوبة النص: النصوص الاختصاصية والأدبية أغلى طول النص: قد يقل سعر الكلمة إن كان النص طويلًا بلد المترجم: حسب مستوى الدخل في ذلك البلد بلد صاحب العمل: قد يرتفع السعر لو كان مع عميل من بلدٍ معيشته مرتفعة ومتوسط دخل الفرد فيه مرتفع يُقَاس سعر الترجمة بطرقٍ عدة، أشهرها في السوق العربي هي عدد الكلمات وعدد الصفحات، والأخيرة هنا ليس إلا وحدة قياس، إذ يجب أن تعادل "الصفحة" الواحدة دائمًا 250 كلمة/صفحة، وأما قياسها وكأنها صفحات فعلية فهو غير دقيقٍ ولا يجب أن يتّبع آنذاك؛ وقد تستخدم وحدات أخرى للقياس في حالات خاصة، أهمها هو عدد الدقائق في حالة ترجمة الفيديو،[38] وسعر الساعة في حالات نادرة (ربما تقتصر معظمها على الموظفين). وقد يُستخدَم عدد الكلمات والصفحات في طريقتين لاحتساب سعر الترجمة: إما بناءً على عددها في النص الأصلي أو في النص المترجَم، إذ إن هذه المسألة ترجع إلى الاتفاق بين المترجم وصاحب العمل؛[39] وقد يكون الاتفاق على طول النص الأصلي أفضل، لأنه يساعد على تحديد السعر مُقدَّمًا ويجنب أي خلاف يزعم فيه العميل أن المترجم حاول إطالة النص لزيادة أجرته.[40] كتابة الاتفاق وتوثيقه من المسلَّم به أنه يجب الاتفاق كتابةً على كل الأمور الواردة في مشروع الترجمة، وأهمها -بالطبع- السعر حسب الوحدة المتبعة (أي حسب الكلمة أو الصفحة مثلًا)، وسعر ترجمة النص كاملًا (يجب فصله عن سعر الوحدة، خصوصًا في النصوص التي يحتمل أن تتغير)، والفترة اللازمة للتسليم، ويجب أن يتوافق عليها الطرفان بوضوح تامّ قبل البدء بالمشروع. ومن المعتاد العمل على الترجمة في العالم العربي بدون أي عقود ولا وثائق مكتوبة أو موقَّعة، ولا يُنْصَح أبدًا بهذا السلوك إلا إن كان العمل عبر منصة رقمية مثل مستقل لأن هذه المنصات فيها عقودٌ إلكترونية وحتى الاتفاق عليها يعد بمثابة عقد وتوثيق وفيها فريق دعم فني يعمل على حل الخلافات إن حصلت، فعقد العمل غالبًا ما يُجنِّب الطرفين نزاعات لا حاجة لها فيما بعد خصوصًا إن كان العمل لشخص تربطك فيه علاقة قوية، فكما يقال في المثل الشامي: أوله شرط آخره سلامة، أي إن وجد اتفاق وشروط واضحة في العمل، انتهى برضى الطرفين وحصل التفاهم ونُبذَ الخلاف. الترجمة الترجمة هي الموضوع الذي تناولته هذه السلسلة كاملةًا بفصولها وصفحاتها كافةً، ولن تكفي السلسلة كلها (ولا هذا القسم الصغير بالتأكيد) للإسهاب في كل دقائقها وحيثياتها، على أن السلسلة بأكملها لم تتطرَّق -إلا عرضًا- للجانب الوظيفي من عملية الترجمة، أي كيفية ترجمة النص وتسليمه إلى العميل في سياق مشروع فعلي، وهي الخطوة الأخيرة التي تأتي بعد الاتفاق على كل ما سبق. على المترجم الحريص أن يقرأ النص ولو سريعًا إن أمكنه (من حيث سعر العمل ووقته) قبل الشروع بترجمته، وعليه أن يرجع لصاحب العمل بأي استفسارات أو ملاحظات لديه؛[41] ففي كثير من الحالات، مثل ترجمة نص اختصاصي أو بحث علمي، قد يضطر المترجم للاطلاع على موضوع النص والقراءة عنه أو مشاهدة فيديوهات تعليمية أو شروحات مبسّطة، إذ إنه لن يستطيع ترجمة المعنى بدقة دون أن يتحقَّق أولًا من فهمه هو لهذا المعنى.[42] يؤدي المترجم عمله بأن يقرأ النص الأجنبي جملة جملة، ويراجع أي كلمات لا يعرفها أو يشك بمعناها في سياقها، حتى ولو شكًا بسيطًا، ثم يصيغ معناها بلغة عربية سليمة،[43] وعلى المترجم في هذه الخطوة أن يُوثِّق مسألتين فائقتي الأهمية: الأولى هي الجمل التي يستعصي عليه فهمها أو يشك في معانيها ليراجعها لاحقًا ويستفسر من صاحب العمل عن الإجراء الأنسب نحوها،[44] والثانية هي تسجيل الكلمات التي يجب النظر في تعريبها وهذه تحتاج لمراجعة وتوثيق. فُصِّلَت طرق تعريب المصطلحات في مقال آفات الترجمة على اللغة من السلسلة، والجانب المهم إجرائيًا عند تعريب مصطلحٍ ما هو استخدام مسرد ذاتي يُوثِّق فيه المترجم التعريب الذي اختاره،[45] فالتعريبات الواردة في المعاجم تتعدّد للمصطلح الواحد ولا مفرَّ من التَخيُّر بينها، ويجب ألا يتبدل هذا الاختيار ضمن النص نفسه، وقد لا يحتاج المترجم لتسجيل التعريب في مسرد إن كان يترجم نصًا قصيرًا، لكن هذه الحاجة قد تصبح ماسة في حالة ترجمة سلسلة من المقالات والنصوص في الموضوع نفسه، وهذه بالضبط هي الوظيفة التي تخدمها برامج الترجمة المحوسبة، فهي تحفظ هذا المسرد تلقائيًا في كل نص يعمل عليه المترجم ضمن ما يسمى "ذاكرة الترجمة". بعد تعريب المصطلحات الناقصة وتصحيح الجمل المبهمة يستطيع المترجم أن يُسلِّم مسوَّدة لصاحب العمل مع ملاحظات حول أي أجزاء من النص قد تجب مناقشتها أو التدقيق فيها (إن رغب العميل بذلك)، وعلى المترجم أن يتوقع بعد التسليم مراجعةً وطلبات إضافية من صاحب العمل، مثل تصحيحات في الترجمة أو تعديل أمور معينة قبل اعتماد النص النهائي.[46] لا بأس بأن يتواصل المترجم مع صاحب العمل بعد انتهاء المشروع للحصول على تقييمه وملاحظاته الإيجابية والسلبية، وذلك لتحسين أدائه مستقبلًا، كما أن هذا النوع من التواصل يحفظ علاقته مع صاحب المشروع ويزيد من إمكانية حصوله على فرص عمل أخرى مستقبلًا.[47] ومن الأسلم أن يؤرشف المترجم ملفاته النصية ويحتفظ بها بعد انتهاء كل مشروع، فقد يحتاج للرجوع إليها أو الاستشهاد بها في مهنته ومشاريعه القادمة وعرضها في معرض أعماله إن سمح صاحب العمل بذلك.[48] اقرأ أيضًا المقال السابق: اللغة ومفهوم الترجمة بين اللغات فن الترجمة وأنواعها وأساليب الترجمة الحديثة آفات الترجمة على اللغة أدوات الترجمة الضرورية لعمل المترجمين المستقلين

-