يصطف أمام أبواب متاحف مدينة فلورنسا الإيطالية في معظم الأيام (أو في أيام عملها) مئات ينتظرون دورهم للحصول على تذكرة دخول، وقد يتحرَّق هؤلاء المنتظرون شوقًا لرؤية لوحات ومنحوتات فنانين طليان بلغت شهرتهم أبعد أصقاع الأرض، كما أن من المحتمل أن انتظار الزوار سيدوم ساعات عدة تنتهي بنفاد التذاكر (مثل حال معظم الوجهات الإيطالية الشهيرة). ومما يلفت النظر في اللوحات التي تغص بها متاحف فلورنسا -وغيرها- كثرة ما تتكرر فيها مشاهد متشابهة لرسامين مختلفين، ومن أغربها؛مشهد محبوب يظهر فيه قس بصحبته أسد.

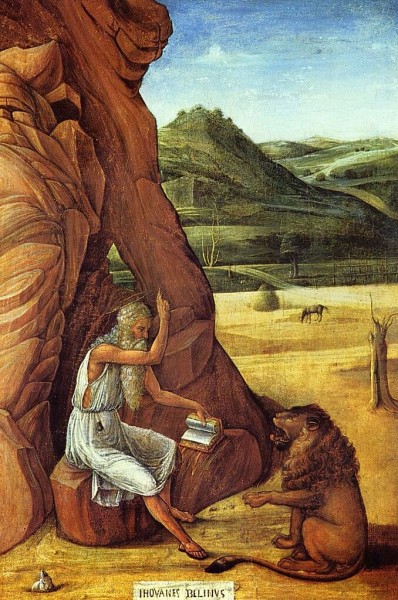

تقول القصة: إن هذا القديس اسمه جيروم، وأنه ارتحل إلى بادية الشام ليختلي بنفسه وينكب على دراسة الإنجيل متخليًّا عن ترف الحياة وملذاتها الزائلة، فقابل أسدًا بريًّا جريحًا؛ حيث عالج قدمه بإخراج شوكة منها، فظل الأسد منذئذ رفيقه الأليف. وقد نالت هذه الخرافة عن القسّ جيروم إعجاب كثير من كبار الفنانين الطليان،[1] ولو أن الإنجاز الحقيقي الذي اشتهر به القسّ هو ترجمته للكتاب المقدس من اللغتين العبرية (للعهد القديم) واليونانية (للعهد الجديد) إلى اللاتينية، واللتين وضع فيهما أول حجر أساس لنظرية الترجمة.

لوحة "القديس جيروم" بصحبة أسد في بادية الشام، رسمت نحو عام 1450م ومعروضة في متحف ببيرمنغهام. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز

اللفظ والمعنى

ظهرت الحاجة للترجمة منذ بدأ الناس بالاتصال بعضهم ببعض؛ سواء للتجارة أو الترحال أو نشر الدين أو المفاوضة في السياسية والحروب، فكان عليهم أن يجدوا طريقة ليفهم بعضهم كلام بعض. ومن آثارها الموغلة في القدم في البلاد العربية "حجر رشيد" الشهير في مصر، والذي كان مفتاح علماء الآثار المستشرقين لفهم اللغة الهيروغليفية، فهو نصب حجري نحت سنة 196 قبل الميلاد (أيام الملك اليوناني بطليموس الخامس)، وكتب عليه خطاب واحد بثلاث لغات تاريخية، هي: الهيروغليفية والديموطيقية والإغريقية.[2]

وأما "نظرية الترجمة"، أي محاولة وضع أساس علمي ومنهجي لترجمة المعنى بين اللغات، فنشأت في فترة قريبة من تاريخ نحت الحجر، فكان مهدها في مناظرات بين الفلاسفة الرومان والإغريق. إذ نشر الفيلسوف الروماني الشهير شيشرون في عام 46 قبل الميلاد ترجمة من الإغريقية إلى اللاتينية لكتاب عنوانه "عن أفضل الخطباء"،[3] وقدم فيها ملخصًا مختصرًا عن منهجه الذي كان -غالبًا- من أوائل المناهج النظرية في الترجمة في التاريخ. ويقول شيشرون: إنه تعمد في ترجمته نقل "أسلوب الكاتب وروح لغته"،[4] وذلك على عكس جل مترجمي عصره: فهم لم يكونوا يعرفون منهجًا في الترجمة سوى ما نسميه الآن "الترجمة كلمة بكلمة"، أو "الترجمة الحرفية".

التزم القس جيروم بمنهج شيشرون بعده بمئتي عام، فأكمل ترجمة الإنجيل إلى اللاتينية في عام 395م، وقال جيروم عن هذه الترجمة في رسالة له: «لست متحرجًا من الإقرار (بل والإعلان صراحةً) بأني آثرت أن أترجم الكتاب المقدس من اليونانية معنى لمعنى، وليس كلمةً لكلمة». وكانت ترجمة الإنجيل هذه؛ هي الحدث الفاصل في ولادة أول خلاف كبير في تاريخ الترجمة: وهو الخصومة بين مدرسة الترجمة الحرفية والترجمة بتصرف، أو الخلاف بين الأسلوب والمقصد، لأن الإخلاص في نقل أسلوب الكتاب الأصلي (وهو هنا كتاب مقدس) عادةً ما يُعسِّرُ فهم المعنى على القارئ.[5]

السياسي الروماني "شيشرون"، الذي كان من الرائدين في منهج الترجمة بتصرّف. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز

ومنذ ذلك الحين والترجمة متمحورة حول هذين المنهجين المتضادين، واللذين أعيد طرحهما مرارًا بطرق جديدة. وربما يعجز المترجمون أبد الدهر عن الوصول إلى حل لهذه المعضلة، إذ من المستحيل دحضها بأي جواب دامغ يصلح لكل حال وزمان، على أن التبحر فيها قاد الباحثين إلى نظريات كثيرة أثرت الترجمة وأغنتها.

ولد الصراع المتأصل بين الترجمة الحرفية والترجمة بالتصرف[6] في زمن القس جيروم (منذ ألفي عام تقريبًا)، وذلك بسبب المعضلات الشائكة التي ألمت بتراجمة الكتاب المقدس والتراث اليوناني، فوجد هؤلاء أنفسهم في حيرة بين الإخلاص المبالغ فيه لتلك الكتب المقدسة -حينذاك- وبين ترجمتها بلغة يفهمها عامة الناس.[7] وسرعان ما وقع معهم في هذا المأزق المترجمون الصينيون، حينما هم أولئك بنقل التعاليم الدينية البوذية،[8] ثم العرب والسريان والفرس حين نقلوا كتب اليونان،[9] ولعل هذا الصراع وصل ذروته منذ خمسمئة عام بسبب: "مارتن لوثر".[10]

ترجمة الكتاب المقدس: من عام 1522 إلى 1970

تنقسم الديانة المسيحية (مثل معظم الأديان الكبرى) إلى طوائف عدة، أكبرها هي الكنيسة الكاثوليكية، ورئيسها البابا الذي يقيم في مدينة الفاتيكان بروما، ويعتنق الكاثوليكية معظم سكان إيطاليا وفرنسا وجميع سكان البلاد الناطقة بالإسبانية والبرتغالية، وتليها -بعدد أتباعها- الكنيسة البروتستنتية، التي يتبعها معظم سكان الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا والدول الإسكندنافية. ويلتحق بهاتين الكنيستين أكثر من ثلاثة أرباع المسيحيين في العالم، أي نحو ملياري إنسان.[11] ومن تسبب بانقسام المسيحية إلى هاتين الطائفتين هو قس ألماني عاش في القرن السادس عشر، وخالف تعاليم الكنيسة حتى حكم عليه بأشد عقوباتها حينئذ (وهي عقوبة الإقصاء الاجتماعي)،[12] وكانت إحدى مخالفاته الأولى أنه تجرأ على ترجمة الكتاب المقدس من اللاتينية إلى الألمانية العامية، وهي ما يقال عنها: أنها «أهم ترجمة للكتاب المقدس في التاريخ».[13]

ارتكب مارتن لوثر مخالفته لسبب مهم، وهو أن اللاتينية كانت في زمنه -وما تزال- لغة راقية لا يتحدث بها إلا علية القوم؛ ممن يتلقون أحسن تعليم وثقافة، على أن الكنيسة الكاثوليكية لم ترض بأن يدرس الكتاب المقدس بلغة سوى اللاتينية، لأن اللاتينية موروثة عن الإمبراطورية الرومانية فاكتسبت -لذلك- منزلة مقدسة، بينما اعتبرت الألمانية وقتها لهجة عامية لا تصلح للأدب والكتب المقدسة (وهي نظرة مماثلة -تقريبًا- للرأي المعتاد نحو اللهجات العربية في عصرنا).

وعدا عن ازدراء اللغة الألمانية كأساس لترجمة الإنجيل، كان التصرف بالترجمة -آنذاك- مثارًا للكثير من الخلافات العقائدية في أوروبا، فقد وضعت الكنيسة قيودًا كثيرةً على ترجمة الإنجيل إلى اللغات العامية خوفًا من العبث بكلام الله أو المساس به، وكانت الترجمة لأي لغة غير اللاتينية سببًا لسُخط الكنيسة، إلى درجة أن بعض المترجمين قضوا نحبهم إثر تجرؤهم عليها.[14]

ومن هنا أتت أهمية عمل "مارتن لوثر"، فقد أحدث ثورة فكرية واسعة إثر جرأته في ترجمة الكتاب المقدس إلى الألمانية في عام 1522.[15] وقال "مارتن لوثر" إن الأولوية في الترجمة تقريب النص لأذهان القراء، وليس الحفاظ على دقة أسلوبه وكلماته (حتى وإن كان كتابًا منزلًا من الله)،[16] ولذلك لم يجد رادعًا من أن يستبدل بكثير من آيات الإنجيل أمثالًا شعبية وجد أنها أقرب إلى قلوب الألمان من الأمثال القديمة التي في الإنجيل، قائلًا في ذلك: «عليك أن تسعى إلى السيدة في منزلها والطفل في شارعه والرجل البسيط في الأسواق وتنصت إلى كلامهم، ثم أن تترجمَ الكلام إلى مثله، فحينها سوف يفهمونك ويقرون بأنك تحدثهم بلسان ألماني».[17]

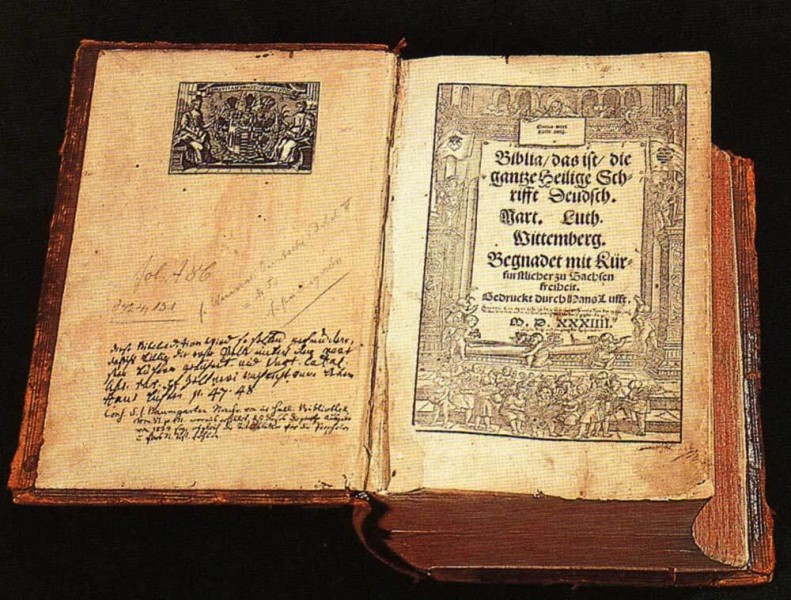

أول نسخة من الكتاب المقدس بالألمانية، من ترجمة "مارتن لوثر" في عام 1534. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز.

الانحياز للقارئ

ناصب "مارتن لوثر" الترجمة الحرفية العداء، وتبعه في رأيه كثيرون في عصر النهضة حتى بالغوا في التصرف والتطرف، ومن أمثلة ذلك الشاعر "أبراهام كاولي"، الذي كان يرى أن من المحتم ضياع جمال النصوص الأدبية (مثل: القصائد والأشعار) عند تنقلها بين لغة وأخرى، وبالتالي فإن من حق المترجم أن يأخذ حريته بحذف بعض من الأبيات وإضافة غيرها وتعديل الموجود منها من وحي إبداعه وابتكاره؛ وذلك لأنه يسعى إلى ترجمة الكلام كما «لو كان كاتبه يعيش بيننا الآن».[18]

وهذا رأي مبالغ فيه ويؤدي إلى معضلة أخلاقية، هي التقول على لسان المؤلف عندما ينسب إليه كلام لم ينطق به ولم يكتبه. وكرد فعل على هذا المنهج، وضع الشاعر الإنكليزي ذائع الصيت "جون درايدِن"؛ وهو شاعر البلاط الإنكليزي الأول في التاريخ، التصنيف الآتي لطرق الترجمة في عصره:[19]

- النقل الحرفي (Metaphrase): الترجمة كلمة بكلمة، مع التزام حرفي بمفردات الأصل وتراكيبه اللغوية.

- النقل بتصرف (Paraphrase): ترجمة المقصد، ولو أعيدت صياغته بمفردات جديدة تفيد المعنى نفسه.

- التقليد (Imitation): تقليد للنص الأصلي في معناه وأسلوبه عامة، ولكن دون التزام دقيق لا بكلمات المؤلف ولا بالمعاني التي قصدها.

وكان "درايدن" شاعرًا فذًّا ترجم أعمالًا أدبية شهيرة، من أهمها: ملحمة الإنيادة للشاعر "فيرجل" والتي يقول في ترجمته لها أنه حاول قدر الإمكان: «جعل "فيرجِل" ينطق بالإنكليزية كما لو أنه عاش بيننا في إنكلترا -في زمننا الحالي- ونطق بالإنكليزية»، ويقتبس عنه كثيرون هذا المبدأ الشهير لأنهم يرون فيه تعريفًا مثاليًّا للترجمة المتقنة.

انجرف المترجمون الأوروبيون بدءًا من نهاية القرن الثامن عشر نحو هذا المبدأ، فاهتموا بالكتابة بلغة يسيرة على القارئ حتى ولو ضحوا في سبيل ذلك بأسلوب المؤلف الأصلي. ويقول الإنكليزي "ألكسندر تايتلر" في تعريف الترجمة الجيدة أن القارئ العادي: «يجب أن يفهمها ويشعر بها كأنها لغته الأمّ، مثلما يشعر قراء النص الأصلي وهم يقرؤونه بلغتهم».[20]

القرن العشرون

جلب القرن العشرون جيلًا جديدًا من المترجمين بأفكار جديدة، وفي طليعتهم الألماني "فريدريك شلايير ماخر" الذي اقترح تقسيم الترجمة إلى فئتين أساسيتين: وهما الترجمة التجارية والترجمة الأدبية. وقد كانت وجهة نظر "شلايير ماخر" أن الترجمة الأدبية فيها معضلة واحدة كبيرة: وهي المفاضلة بين تكريسها للكاتب الأصلي؛ وذلك بحفظ أسلوبه وإبداعه حين نقل كلماته حرفيًّا، أو تكريسها للقارئ؛ وذلك بتقديم ترجمة مفهومة وبلغة مماثلة لما يتحدث به عامة الناس.[21]

وتظهر هذه المعضلة في ترجمات الأدباء الأوروبيين للكتب التاريخية المهمة، مثل الكتاب المقدس والإلياذة والأوديسة، إذ تعمد بعض المترجمين نقل هذه الكتب بلغة عتيقة في ألفاظها للحفاظ على طابعها التراثي، بينما فضل آخرون نقلها بلغة إنكليزية سهلة تشبه حديث الأصدقاء فيما بينهم. ولكن المفارقة أن رأي "شلايير ماخر" في هذه المسألة يتناقض مع كثيرين ممن سبقوه، فهو يقول: إن علينا أن «نُقرِّب القارئ إلى أسلوب المؤلف»، أي أن تصون الترجمة الأصل بحرفيته وغرابته اللغوية. ويرى بعض الباحثين أن نظرية "شلايير ماخر" كانت النظرية الأعمق أثرًا في دراسات الترجمة حتى نهاية القرن العشرين، وربما يظهر تأثيرها على معظم ما تبعها من نظريات ودراسات.[22]

ريدريك شلايير ماخر، وهو من أكبر المؤثرين في نظرية الترجمة الحديثة. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز

وجاء بعد "شلايي ماخر" بعدة أجيال مترجم كبير آخر اسمه "يوجين نايدا"، وهو عالم لسانيات أمريكي كُلفَ بترجمة الكتاب المقدس، وأراد -في سبيل هذه المهمة- وضع منهج قياسي يسير على خطى العلوم الطبيعية.[23] ويتميز "نايدا" بأنه تخلى عن فكرة كانت متأصلة في تاريخ الترجمة/ فأقر باستحالة "الترادف" بين اللغات بين مفرداتها،[24] ولحل هذه المشكلة اقترح "نايدا" نظرية تسعى لتحقيق "الترادف" أو "التكافؤ" بطريقة تتجاوب مع سياق الكلام وموضعه. وقد اقترح في ذلك نوعين من التكافؤ يذكراننا بخلاف الترجمة التاريخي، وهما:[25]

- تكافؤ الأسلوب (Formal Equivalance): وهدفه الأول نقل أسلوب النص وشكله وجماله. وتغلب على هذا النوع من الترجمة الحرفية استعارة التراكيب والتعابير اللغوية الأجنبية، ويبدو هذا الأمر غير محبذ، ولكن له مميزات كبيرة: منها الحفاظ على أسلوب المؤلف (بدرجة ما)؛ وكذلك على العناصر الثقافية في النص. فمن يتبع هذا المنهج يترجم الأقوال المأثورة الفرنسية حرفيًّا -مثلًا- عوضًا عن أن يستبدل بها أقوالًا مأثورة عربية، مما يصون شيئًا من روح الأصل.

- تكافؤ السياق (Dynamic Equivalance): وهدفه الأول نقل معنى النص وفحواه إلى اللغة المترجمة وفقًا لسياقها وأعرافها. وعادةً ما يكون الجمهور المستهدف بهذا المنهج من عموم القراء الذين ليس لهم اطلاع كثير على اللغات الأجنبية، ولذا فالأفضل نقل المغزى إليهم دون إرباكهم بأسلوب أدبي غريب عنهم، وفي هذه الطريقة تستبدل بعناصر النصّ الأصلي (كالأقوال المأثورة والأشعار وربما بعض الأسماء) مقابلات تماثلها في المعنى بلغة أخرى لتعطي في نفوس القراء انطباعًا مماثلًا لما شعر به قراء الأصل.

وجدَ "نايدا" (وبعده "بيتر نيومارك")[26] أن "تكافؤ الأسلوب" يحفظ أسلوب الكاتب أو القائل الأصلي، ولهذا فهو ضروري حينما تكون الترجمة مخصصة لجمهور من الطلاب أو الأكاديميين، فهؤلاء يحتاجون للاطلاع على أسلوب الكاتب وتذوق مهاراته وأسلوبه. وأما "تكافؤ السياق" فهو أنسب لجمهور القراء العام، ولهذا يحظى بأولوية في الكتب والروايات والإعلانات والدعايات المقصودة لعامة الناس، فمن الضروري في حالتهم تقديم المعنى على الأسلوب.

تعرضت نظرية "نايدا" لبعضِ النقد، فقد احتج علماء اللغة الآخرون بأن "أسلوب النص الأصلي" و"الانطباع الذي يتركه في نفوس القراء" ليست معايير علمية قابلة للقياس، فكيف يمكننا تحديد الانطباع الأصلي"الذي كان يحدثه النص لدى قرائه"، وكيف سنوازن بينه وبين الانطباع الذي تعطيه الترجمة لقرائها؟[27]

كانت حجة القياس هذه ضرورية لأن هدف نظريات الترجمة -آنذاك- كان تحويل الترجمة من فن إلى علم، وأهم خواص العلوم هي منهجيتها القائمة على التجربة والقياس والموازنة، وهي تناقض -إذًا- معظم كتابات المترجمين القائمة على الذوق والحكم الشخصي. وقد حاول كثير من الباحثين بعد "نايدا" أن يضعوا طرقًا معقدة لقياس الترجمة ودراستها أكاديميًّا،[28] ولكنَّهم لم يحققوا نجاحًا باهرًا، ومن وقتئذ بزغت مناهج ونظريات كثيرة تضع الترجمة في مكانها الصحيح بين العلوم الإنسانية (وليس الطبيعية)، وما زالت هذه المناهج تتبدل كل عشر سنوات أو عشرين سنة في اتجاه جديد، على أنها حققت نجاحًا كبيرًا مقارنة بما سبقها من مدارس قديمة في الترجمة.

النشأة الأكاديمية

صحيح أن الإنسان مارس الترجمة منذ آلاف السنين وأنها كانت إحدى عوامل نهضة حضارات كبرى علميًّا واجتماعيًّا (مثل: الإمبراطورية الرومانية وحضارة العرب المسلمين وأوروبا الحديثة)، إلا أن الاهتمام بها -آنذاك- كان منصبًّا على نتائجها، أي على الكتب والأعمال المترجمة، ولم يلق إلا قلة من المفكرين بالاً لدراسة ظاهرة الترجمة نفسها؛ ولتحليلها وتحسينها منهجيًّا، ويرى أحد الأكاديميِّين أن في التاريخ كله لا يوجد إلا 14 شخصًا فحسب استحدثوا مناهج في الترجمة أو أضافوا لها إضافة نظرية قيمة،[29] وهذا لأن تاريخ نظرية الترجمة لم يبدأ -بإجماع كثيرين- حتى نشر ورقة بحثية محورية في عام 1972.[30]

الخريطة

نشأ المترجم "جيمس هولمز" في مزرعة متواضعة في ريف الولايات المتحدة بمنتصف القرن العشرين، ونال درجة البكالوريوس في اللغة الإنكليزية من جامعة براون الرفيعة، ومنذئذ جعل همه الشاغل كتابة الشعر، ثم انتقل "هولمز" وهو في الخامسة والعشرين إلى أمستردام؛ فتعلم فيها اللغة الهولندية، وكسب جل رزقه بترجمة أشعارها إلى الإنكليزية، ولذا دعته جامعة أمستردام في سنة 1964 لتأسيس قسم أكاديمي جديد مخصص لتدريس الترجمة. وقد ألهم هذا العمل "هولمز" لرسم خريطة لنظرية الترجمة، والتي كانت حقلًا أكاديميًا غير مطروق حينذاك.

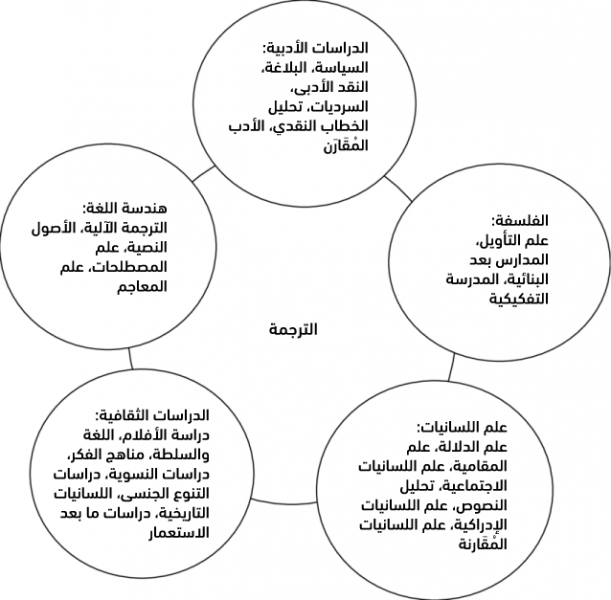

وتوضح خريطة "هولمز" الفروع التي يجب أن تبحثها دراسات الترجمة مستقبلًا، على أن معظم هذه الفروع لم يكن فيها أبحاث تذكر في زمنه، إذ إن هدف خريطته هو وضع أساس لفهم الترجمة بغض النظر عن الزمان والمكان. ويرى "هولمز" -حسب الخريطة- أن بحوث الترجمة بعمومها تنقسم إلى قسمين:[31]

- دراسات تطبيقية: تسعى لتحسين تطبيقات الترجمة واستعمالاتها، مثل: تدريب المترجمين وتأهيلهم ونقد ترجماتهم.

- دراسات بحثية: وهي تنقسم بدورها إلى فرعين: الأول نظري، إذ يسعى لوضع مبادئ لتفسير ظاهرة الترجمة بعمومها ومنه معظم المناهج التي سيأتي شرحها. والثاني وصفي، فيسعى لدراسة الترجمات الموجودة وفهمها وتحليلها.

خريطة دراسات الترجمة التي نشرها هولمز في عام 1972، وكانت بداية البحث الأكاديمي في الترجمة بصفتها مجالًا قائمًا بذاته. توضح الخريطة كل المجالات التي يجب على أبحاث ودراسات الترجمة أن تغطيها مستقبلًا، سواء أكانت تغطيها في الوقت الحاضر أم لا. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: عمل شخصي

وكانت أبحاث الترجمة في بداية السبعينيات (حين وضع هذه الخريطة) مشتتة بين مجالات كثيرة، مثل علوم اللغة والفلسفة والإنسانيات، لكن أحدًا لم يرَ الترجمة جديرةً بالتفرغ للبحث فيها أو تخصيص مساق دراسي لها؛ ولهذا انكب "هولمز" على رسم الخريطة التي كشفت للباحثين عن اتساع الترجمة وحقلها، ودعت إلى تخصيص مجال أكاديمي لدراستها. وهذا إنجاز تحقق بنجاح كبير،[32] فصارت الترجمة -الآن- تدرس في الجامعات حول العالم ويتفرغ الباحثون للعمل فيها، وظهرت فيها مدارس حداثية كثيرة، ويجدر بالمترجمين أن يعرفوا هذه المدارس ولو بإلمام بسيط.

مدرسة التحليل الخطابي

يشتهر الفيلسوف الفرنسي "ميشال فوكو" بنظرية يناقش فيها "المعرفة والسلطة"[33] فيقول: إن ثروة المعرفة والمعلومات في عصرنا هي نوع من أنواع السلطة، وأن السلطة والمعرفة وجهان لعملة واحدة:[34] فالسلطة تهيئ صاحبها لتشكيل المعرفة مثلما يشاء، والمعرفة تمنح السلطة لمن يتحكم بها، ويكمن جانب كبير من خلاصة هذا الكلام في القول المشهور: «التاريخ يكتبه المنتصرون». وقد وضع "فوكو" بهذه النظرية -وبنظرياته الأخرى- أساسًا لموضوع جديد مزدهر للبحث اسمه "تحليل الخطاب"، والذي يعنى بدراسة وظيفة اللغة في التواصل الإنساني،[35] وبخواصها الاجتماعية والثقافية في التخاطب بين الناس، ولهذه الدراسات فوائد جمة في الترجمة.

يساعد تحليل الخطاب على صياغة الكلام لتتسق أفكاره وتترابط حسب الجمهور المناسب له.[36] مثلًا: إن ظهرت نشرة أخبار في التلفاز تقول: إن «واشنطن وموسكو وقعتا على معاهدة حماية الحياة البرية»، فعلى مترجم هذه الجملة (أو قائلها) أن يخمن إن كان مستمعوه مثقفين كفاية ليفهموا المقصود بـــ"واشنطن" و"موسكو"، وهما ليستا -هنا- مدينتين بحيزهما الجغرافي؛ وإنما حكومتا الولايات المتحدة وروسيا، وهذا تخمين قد يصيب أو يخطئ حسب السياق الخطابي.[37]

ولتحليل الخطاب تطبيقات مفيدة كهذه في الترجمة، وتتتميز مدرسته بأنها مبنية على علم اللغة واللسانيات بدرجة فاقعة.[38] ومن الباحثين الذين انكبوا على دراسة تحليل الخطاب في الترجمة أعلام عرب معروفون،[39] فتترأس "منى بيكر" (وهي مصرية الأصل) مركز الترجمة والدراسات في جامعة مانشتسر، وقد خصصت فصولًا عدة لتحليل الخطاب في الترجمة بكتابها الأكاديمي المعروف In Other Words، إذ تتناول فيه تأثير الترجمة على ترابط الأفكار بين لغة وأخرى، وتأتي على ذلك بأمثلة عديدة من اللغة العربية.[40]

كما أن "باسل حاتم"، وهو رئيس قسم الترجمة واللغات في جامعة هاريوت واط الإيرلندية (وهو عراقي الأصل)، يتناول مطولًا خصائص التحليل الخطابي في دراسات مع زميله "إيان ماسون"، ومن الأمثلة التي يدرسها صعوبة نقل الكلام باللهجات العامية بين لغة وأخرى، ويستشهد على ذلك بترجمة "ما يقال" بلهجة الطبقة العاملة في لندن إلى العربية.[41] ومن الأدباء النادرين الذين كتبوا عن الترجمة باللسان العربي "محمد عناني"، فله كتب كثيرة تتمحور في أكثر جوانبها حول تحليل الخطاب، ومنها كتاب "فن الترجمة" المعروف.

نظرية الوظيفة

تشتهر مدينة هايدلبرغ الألمانية بمظهرها البهي ونمطها المعماري الرومانسي (ولذا فإنها تستقطب من السياح كل عام عشرين ضعف سكانها)، كما أنها تشتهر بأن فيها أقدم جامعة ألمانية وثالث أقدم جامعة ما تزال قائمة في العالم؛ إذ تأسست عام 1386. وتفتخر جامعة هايدلبرغ بإنجازات كثيرة، مثل أنها خرجت سبعة وعشرين حائزًا وحائزةً على جائزة نوبل، وكذلك أنها كانت مسقط رأس واحدة من أهم نظريات اللغة الحديثة، هي الترجمة الوظيفية أو "نظرية الغرض"،[42] فقد أسسها أستاذان من جامعة هايدلبرغ في منتصف الثمانينيات، وهما: "هانز فرمير" و"كاتارينا رايس"،[43] وسرعان ما ذاع صيتهما بين المترجمين الألمان والباحثين حول العالم.[44] ولعل المدرسة الوظيفية هي أقرب مناهج الترجمة اتصالًا بعمل المترجم الفعلي.[45]

كانت قد اختصت النظريات الأولى بدراسة كيفية ترجمة المفردة أو الجملة بين اللغات، لكن "هولمز" اقترح في خريطته ضرورة دراسة الترجمة على مستوى النص كاملًا،[46][47] مما يعني -مثلاً- أن اقتطاع اقتباس (بل وفصل بطوله) من كتاب دون أخذ باقي الكتاب بالحسبان؛ يؤدي إلى ترجمة ناقصة مذمومة. وقد حملت هذه الراية مدرسة الترجمة الوظيفية، فهي ترى أن الهم الأكبر للمترجم هو فهم وظيفة النص: أي الغرض والهدف المرجو من ترجمته، فكل غرض وكل جمهور له ظروف وأحكام تخصه.[48]

والمترجم لا يؤدي عمله إلا لهدف واضح،[49] فكل ترجمة لها جمهور وهدف قد يتماثل أو يتباين مع هدف الأصل، وهذه مسألة جوهرية تختلف فيها الترجمة الوظيفية عما سبقها من نظريات، إذ إنها تفصل بين وظيفة النص الأصلي وبين وظيفة ترجمته.[50]

على سبيل المثال: عندما يلقي الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" خطابًا عامًّا، فإن الجمهور المستهدف بهذا الخطاب هو -غالبًا- عموم الشعب الأمريكي، والقصد من الخطاب هو إقناعهم -مثلًا- بتوجهات الحزب الديمقراطي دون غيره من الأحزاب السياسية. ولكن لو ترجمنا هذا الخطاب إلى العربية فإن جمهوره يختلف كليًّا، إذ يتحول إلى قراء ومستعمين يعيشون -في معظمهم- في المنطقة العربية، والغرض من ترجمة الخطاب لهم إطلاعهم على مجريات السياسة الأمريكية، وليس إقناعهم بدعم حزب من أحزابها. مما يعني أن غرض الترجمة غير الأصل.

وتترتب عدة نتائج على هذا الأمر، منها أن أولوية الترجمة هي خدمة وظيفتها وجمهورها: أي القراء (لا المؤلف)، ومنها -كذلك- أن النص الواحد قد يترجم عدة مرات وبطرق تختلف في محتواها وهيئتها (كأن تكون مطبوعة أو مسموعة) حسب وظيفتها، وعلى المترجم أن يبدأ عمله دائمًا بأن يقرر الغرض المرجو من عمله بالتشاور مع "مفوضه"، أي: مع صاحب العمل، أو مع نفسه لو كان يترجم بدافعه الشخصي.[51]

في مثال عملي: لو تلقيت عرضًا لترجمة رواية من دار نشر، فعليك أن تبدأ بسؤال القائم على دار النشر عن هدفه من ترجمتها، فقد يقول شيئًا من الآتي:

- أن الناشر يريد ترجمة الرواية لجمهور القراء العرب، مما يعني أن الهدف من الترجمة الربح ولذا يجب أن تميل نحو كفة التعريب والتكييف، فتأتي بلغة عربية واضحة سهلة دون التلاعب بشيء من جوهر الأصل.

- أن الناشر يريد ترجمة الرواية لطلاب الأدب: مما يعني أن الهدف من الترجمة تذوق جمالها الأدبي، ولذا يجب أن تميل نحو كفة الترجمة الحرفية التي تنقل ألفاظ المؤلف الأصلي كما هي.

- أن الناشر يريد ترجمة الرواية لنشرها للأطفال والناشئة: مما يعني أن الهدف من الترجمة التعليم، ولذا يجب أن يأتي فيها تكييف وتعديل للقصة لتناسب القيم والأخلاق العربية، وأن يضبط فيها التشكيل وتبسّط المصطلحات.

وفي كل هذه الحالات يتبع المترجم أسلوبًا مختلفًا حسب احتياجات مفوضه،[52] وهذا هو سر نجاح الترجمة الوظيفية: فهي لا تفرض قواعد عامة سائدةً، بل تتكيف حسب السياق وضرورته، وهي تتصل بعمل المترجم الواقعي ففيها أسئلة واضحة يوجهها نحو رب العمل وتظهر منها احترافيته وإلمامه بمهنته.

المدرسة الوصفية

تعرضت نظريات الترجمة الأوروبية لانتقادات بمرور الوقت بسبب حكميتها، فجل هذه النظريات تُنصِّبُ نفسها بموقع المعلم والمرشد بدلًا من الإقرار بما للمترجمين من خبرة، وبأن لاختياراتهم تبريرات قوية قائمةً على التجربة، ودعا لهذا بعض الباحثين اليهود في عام 1995 لإطلاق منهج جديد يقوم على دراسة أعمال المترجمين لفهمها بدلًا من التقوّل عليها وتصيّد أخطائها، وهذا ما يسمى بـ"الدراسات الوصفية".

وترى هذه المدرسة أن هناك عادات سائدة بين المترجمين[53] تحكم وتُسيّر عملهم، فثمة اختلافات شتى بين طرق الترجمة حسب جمهورها (كقصص الأطفال) أو لغاتها (كالنقل من الفرنسية إلى العربية) أو فترتها (كزمن النهضة العربية). ولا يحاول الباحث في الدراسات الوصفية أن يرشد المترجمين إلى كيفية تحسين ترجمتهم،[54] وإنما ينحصر عمله في دراسة النصوص المترجمة والبحث عن قواسم مشتركة بينها، مثل التعديلات التي يميل المترجمون في كل لغة إلى القيام بها ومقدار أمانتهم أو تصرفهم بالأصل.[55]

ومن تطبيقات الترجمة الوصفية؛ أنها تخبرنا بالأنماط الراسخة في الترجمة. فمثلًا: اكتشفت "منى بيكر" في أبحاثها أن الفعل "يقول" أو "قال" يأتي في الترجمات الإنكليزية عن العربية والإسبانية أكثر بمرتين مما يأتي في النصوص الإنكليزية الأصيلة، وهذا دليل محتمل على أن المترجمين من هاتين اللغتين يستعيضون عن كثير من الأفعال الأدبية والبلاغية في العربية والإسبانية بالفعل الإنكليزي "to say" لتبسيط الأسلوب على القراء، وهذه مشكلة غير واعية وصعبة الكبح للترجمة.[56]

ومن الأمثلة الموسعة على الدراسات الوصفية كتاب "الملك لير في خمس ترجمات عربية" لأحلام حادي (2009)، وهو يقارن بين عدة ترجمات لمسرحية "الملك لير" في أمانة نقلها لأسلوب شكسبير، وفي كيفية عرضها أمام القراء العرب.

شخصية المترجم

يقول الكاتب "إبراهيم زكي خورشيد": «الترجمة عمل غير مشكور. [ففيها] جهد كبير ولا حق في التأليف».[57] وهو ليس وحيدًا في رأيه، فمن أكثر ما يشكو منه منظّرو الترجمة قلة التقدير الذي يلحق بالمترجم وعدم الاكتراث باسمه ولا بإنجازه، بل وتهميش مجال الترجمة كله. فعادةً ما ينسب كل الفضل والشهرة في سائر الكتب والأعمال المترجمة لمؤلفها الأصلي؛ وكأنه كتبها بقلمه في كل لغة من اللغات، بينما لا ترى (إلا ما ندر) حديثًا عن إتقان المترجم نقلًا أو تعديلًا أو تحسينًا. وكان الإحباط الناجم عن هذا التهميش كفيلًا بأن يصنع اتجاهًا مكرسًا في الدراسات الأكاديمية يدعو إلى احترام شخصية المترجم وذاته، أملًا في تعديل كفة الميزان.[58]

كان أكثر من التفت إلى هذه المشكلة الباحث الأمريكي "لورنس فينوتي"، حيث نشر في عام 1995 كتابًا كان له وقعه الكبير على نظرية الترجمة، وعنوانه "خفاء المترجم".[59] والمقصود بـ"الخفاء" -هنا- هو أن المترجم في العالم الغربي الحديث أمسى مثل الشبح، والذي تعبره أنظار القراء دون اكتراث بشخصه، ويوجه "فينوتي" نقدًا لاذعًا للناشرين الأمريكيين لأنهم يحررون الترجمة حتى تأتي سلسة وسهلة القراءة، بينما يدعو هو إلى ضرورة أن تحتفظ الترجمة بسمات أجنبية تعبر عن أصلها الغريب،[60] وبالتالي عن مجهود مترجمها في صون هذه الغرابة للقارئ.[61]

تدعو هذه المدرسة -أيضًا- لأن يصبح المترجمون موضوعًا للدراسة من وجهة نظر علم الاجتماع.[62] إذ يترك كل مترجم طابعًا شخصيًّا في عمله بناءً على خلفيته وطبيعته المتفردة، وتحاول كثير من الأبحاث أن تكتشف كيفية تمييز الترجمة من خلال صاحبها: فلو أعطيت الجملة نفسها لخمسة أشخاص سيرجعون إليك بخمس ترجماتٍ متمايزة، ومن العصي تفسير هذا التمايز وعزوه لأسباب واضحة،[63] فيستحيل أن تتطابق ترجمتان مثلما يستحيل أن تتطابق ترجمة وأصل.[64]

وخلاصة هذه المدرسة هي أنها تدعو للرجوع إلى الترجمة الحرفية، فهي توازن بين "تقريب" النص و"تغريبه" عن القارئ[65] موازنةً ومماثلةً للجدل التاريخي بين اللفظ والمعنى. وقد نرى هذه النظرة للترجمة بعيدة عن السياق العربي كل البعد، إذ إن مبرراتها لا تنطبق تمامًا في سياق اللغة العربية.

مدرسة الثقافات

كانت مدرسة التحليل الخطابي خطوةً أولى في خروج دراسات الترجمة من قوقعة علم اللغة، إذ أخذت في الحسبان خصوصيات اجتماعية وثقافية لم يلتفت لها الباحثون سابقًا، واكتسب هذا المنحى قوة أكبر في السبعينيات؛ حينما أدرك الباحثون أن موضوعات الترجمة (مثل: الكتب والأدب) ليست إلا وجهًا من أوجه الدراسات والعلوم الإنسانية المتداخلة بعضها ببعض، مما يعني أن فهم الترجمة يستوجب -إلزاميًا- فهم المجتمع والثقافة والتاريخ الذي أخرجها.[66] ويسمى المنهج "مدرسة التخصّصات المتعدّدة" أو "الترجمة الثقافية"،[67] وقد يكون أقوى اتجاه حديث وحالي في نظرية الترجمة.

اعترض رواد المنهج الثقافي في عام 1990 على معظم ما أسلفنا من مناهج الترجمة، وكانت حجتهم في ذلك أن الخلاف التاريخي بين "الترجمة الحرفية" و"الترجمة بتصرّف" ينحصر اهتمامه (منذ العصور القديمة) في ترجمة المفردات، بينما انحصر اهتمام المدارس الحديثة (مثل: مدرسة تحليل الخطاب والمدرسة الوظيفية) في ترجمة النص، مما يعني أن تاريخ الترجمة بمعظمه منصب على المفاضلة بين الترجمة والأصل الذي نقلت عنه، ويرى أتباع المدرسة الثقافية أن هذه موازنة ضيّقة تتجاهل البيئة الاجتماعية والإنسانية التي تقع فيها الترجمة، والتي يجب أن توازن بين ثقافتين، وكانت هذه نقطة تحول كبرى[68] تسمى حاليًا: "النقلة الثقافية".[69]

ومن روّاد النقلة الثقافية المترجم "ليفيفير"، الذي درس القيود الثقافية والاجتماعية[70] والاقتصادية التي تقنن الترجمة.[71] فمثلًا: لكل ثقافة عادات أدبية سائدة تقيد الأدب المقبول والمذموم فيها، وتتضارب هذه القيود مع اعتبارات اللغة،[72] ومن نتائج ذلك: أن المترجمين قد يتجنبون نقل المشاهد المخلة أو يتلاعبون بها تقديرًا لقيود ثقافتهم، كما قد يحرّفون أوصاف الشعوب والأعراق والتاريخ والسياسة للأسباب نفسها.[73]

رسم توضيحي من الباحثين "باسل حاتم" و"جيريمي مندي" للتداخل الكبير بين الترجمة وغيرها من مجالات البحث والدراسة، والذي يتجلى في نظرية الترجمة الثقافية. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: عمل شخصي

وتدرس الترجمة الثقافية (مثل النقد الأدبي ومعظم الإنسانيات) القضايا النسوية والشذوذ وتحلل ظهورها في الترجمة، ويدعو بعض الباحثين الثقافيين إلى التلاعب بالترجمة بقصد إبراز هذه القضايا المُهمَّشة، وخصوصًا في الثقافات التي تقمعُها.[74]

ومن أهم مجالات الترجمة الثقافية ما يسمى "دراسات ما بعد الاستعمارية"، وهو اتجاه أكاديمي جديد يدرس الآثار الإنسانية والثقافية للاستعمار الغربي،[75] ويدرس الباحثون فيه كيفية الترجمة من لغات الشعوب المستعمرة (مثل: العرب والأفارقة والآسيويين ومعظم الشعوب) إلى لغات المستعمرين (مثل: الإنكليزية وبقية اللغات الأوروبية)، ويتناولون العلاقة غير المتوازنة بين هاتين الجهتين بسبب الفرق الشاسع بينهما في القوّة والسلطة.[76]

وينظر كثير من أتباع هذه المدرسة للترجمة على أنها أداة استعمارية و"ملطخة بالعار"، وذلك لأن المستشرقين استغلوا الترجمة -تاريخيًا- في نقل صورة سلبية عن المشرق،[77] كما يرى أتباع هذه المدرسة أن المترجمين الغربيين يأخذون حريتهم في التصرف بآداب الشعوب المستعمرة على أنها "أقل منزلةً" من لغاتهم، فيقربون أسلوبها للمألوف في الأدب الإنكليزي والغربي،[78] ونتيجة هذا السلوك -كما تقول إحدى الباحثات- هي أن: «قلم المرأة الفلسطينية يغدو شبيهًا في أسلوبه بقلم الرجل التايواني».[79]

ومما يستحق وقفةً هنا أن نفكر فيما قد يحدث عندما نشرع بترجمة أدب من أطراف العالم كافة إلى اللغة العربية نفسها، أي عن الإنكليزية والفرنسية والألمانية والصينية واليابانية والهندية وغيرها (وهي حركة تجري على قدم وساق بالفعل)، ولنتخيل الآن هذا الأدب المتباين أشدّ التباين في أشكاله وفئاته وخلفياته الثقافية؛ وقد امتزج بالتعابير والمفردات والجمل العربية التي ننقل بها الأدب عن كل العالم. ألا يعني هذا أننا نلغي -مثل غيرنا- الخصوصية الثقافية لجميع هذه الإنتاجات الأدبية بعرضها في ضوء لغة ومنظومة واحدة توهمنا وكأنها متماثلة؟

اختيار منهجك

تناولنا لمحات خاطفة عن مناهج نظرية كثيرة تختلف في أحكامها، وقد وضع جُلها باحثون متخصصون، فليس مطلوبًا من المترجم أن يحيط علمًا بها جميعًا، لكنه سوف يضيف عمقًا واحترافية متفرّدة إلى عمله إن اختار منهجًا منها ودرسه بعمق يكفي لتطبيقه.

ولعلّ منهج "الترجمة الوظيفية" هو الأكثر فائدةً في السياق المهني، فلو حصلت على عرض لوظيفة في الترجمة يمكنك أن تسأل صاحب العمل باحترافية عن "الغرض" الذي يسعى له من الترجمة والجمهور الذي يرجوه لها، وبناءً على ذلك تختار الأسلوب الأنسب في العمل بتسلسل عقلاني. كما أن مدرسة التحليل الخطابي والمدرسة الثقافية لهما لفتات جوهرية لأسلوب الترجمة، والتي سنتناول كثيرًا منها بأمثلة عملية لاحقًا.

وللمترجم -في نهاية المطاف- حرية اختيار المنهج الذي يناسبه ويتسق مع قناعاته وأسلوبه، على أن من الأفضل أن يلتزم بمنهج واحد من هذه المناهج، وذلك لقيمة ما وضع فيها من بحث ودراسة، وحينما يجمع المترجم ما في هذه المناهج من معرفة نظرية مع خبرته العملية فسوف يحترف مهنته حقًا، ولهذا السبب سوف ترى (في المقالات القادمة) استشهادًا متواليًا بكنوزها الكثيرة.

_____

اقتباسملاحظة: إذا أردت مراجعة المراجع والمصادر المشار إليها فيمكنك ذلك من خلال قراءة هذا الفصل من كتاب فن الترجمة والتعريب والرجوع إلى فصل المصادر فيه.

اقرأ أيضًا

- المقال التالي: كتب تزن ذهبا: تراث العرب والترجمة

- المقال السابق: آفات الترجمة على اللغة

أفضل التعليقات

لا توجد أية تعليقات بعد

انضم إلى النقاش

يمكنك أن تنشر الآن وتسجل لاحقًا. إذا كان لديك حساب، فسجل الدخول الآن لتنشر باسم حسابك.