تحدثنا في المقال السابق اللغة ومفهوم الترجمة بين اللغات عن اللغة ومفهوم الترجمة بين اللغات والذي كان مقدمة بسيطة حول مفهومة الترجمة بين اللغات وسنكمل الحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل في موضوع النسبية اللغوية بين اللغات وعلاقة ذلك في الترجمة وتأثيرها على أفكارنا كما سنتطرق في آخره إلى إشكالات بيرمان الاثنا عشر في الترجمة.

بحر أخضر وأشجار زرقاء

انتقد كثير من علماء اللغة نظرية وُرف وسابير أو نقضوها بنظريات لاحقة، ومن أهمهم نعوم تشومسكي ونظريته التوليدية في اللغة؛ التي تقول: إن جميع اللغات تشترك في جوهر واحد، ولو اختلفت في قواعدها ونحوها وصرفها ظاهريًّا. لكن لأفكار وُرف وسابير أهميتها الشديدة في فلسفة اللغة، ومن الجدير بنا التوقف عند واحد من أشهر أمثلتها حول اختلاف اللغات بطريقة وصفها للعالم وما فيه من محسوسات: وهو الألوان.[1][2]

الألوان جانب فيزيائي ومادي من العالم، فالمستقبلات البصرية في عين الإنسان تميز بدقة كبيرة بين البني والأسود والأبيض والأحمر والأصفر، وكذلك بين درجات كل لون من هذه الألوان.[3] ويعرف سائر الناس من آسيا إلى أفريقيا وأوروبا -كما أظهرت الدراسات- الفروق بين الألوان بسهولة، سواء أكانوا من الرُّحَّل أم المزارعين أم أساتذة في جامعات مرموقة.[4] ومع ذلك؛ فإن للغة دورًا مهمًّا في رؤيتنا للألوان يتجلى في حاجتنا لأن نعطي اسمًا لكل لون، ومن قدرتنا على أن نتفق على أسماء هذه الألوان.[5] فكم -يا ترى- يبلغ عدد الألوان التي سماها الإنسان؟

تختلف أسماء الألوان في اللهجات العامية عنها في العربية الفصحى، كما تختلف هاتان عن أسماء الألوان في الروسية[6] والتايلندية وأي لغة أخرى، ولنقل عبثًا أن لغات العالم مجتمعة فيها أسماء لألف لون أو أكثر، فهل لهذا العدد معنى حقًّا؟ يستطيع جهاز الحاسوب أو الهاتف الذي تقرأ به الآن التمييز بين ستة عشر مليون درجة من طيف الألوان المرئي،[7] وتميز عين الإنسان عددًا هائلاً من هذه الألوان، على أنه لم يخصص في لغته لها إلا حفنةً من الأسماء، ومعاني هذه الأسماء ليست متماثلةً -دائمًا- بين اللغات.[8][9]

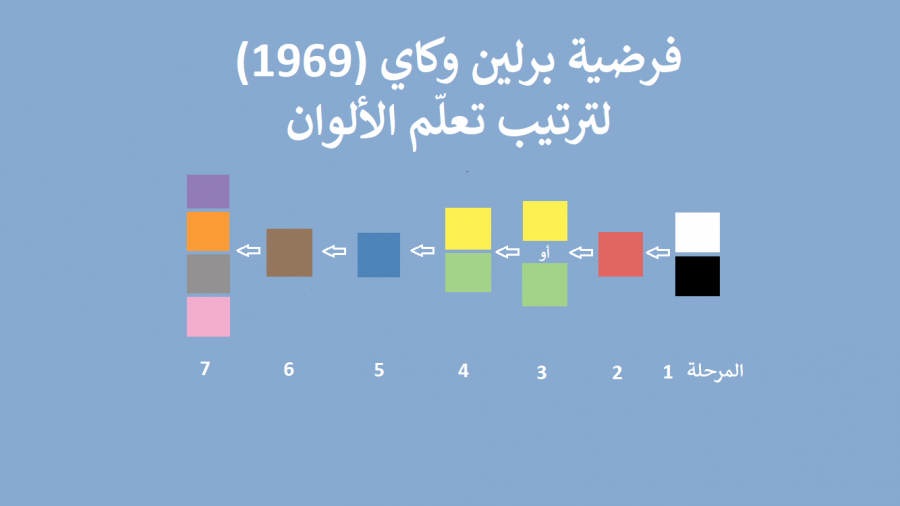

نشرت في سنة 1969 دراسة موسعة في هذا المجال، حاول فيها باحثان أمريكيان تقصي الطريقة التي تميز بها لغات الإنسان أسماء الألوان،[10] وتوصل هذان الباحثان إلى استنتاجين كبيرين: الأول، هو أن جميع البشر يرون الألوان مثل بعضهم، فجميعهم -مثلاً- يلاحظون اختلافًا بين الأصفر والأزرق.[11] والثاني، هو أن كل اللغات تتطوّر فيها مفردات الألوان بترتيب ثابت تقريبًا،[12] ويبدأ هذا الترتيب من لونين أساسيَّين دائمًا هما: الأبيض والأسود؛ لأنهما يصفان النور والظلام،[13] وبين لغات البشر اختلافات شاسعة في عدد الألوان التي لها مفردات بعد هذين اللونين الأساسيين.

من أشهر الأمثلة على ذلك؛ أن الأخضر، والأزرق كانا يعتبران لونًا واحدًا في كثير من اللغات قبل احتكاكها بالعالم الأوروبي، مثل: اليابانية[14] والصينية[15] والكورية[16] والفيتنامية[17] وأغلب اللغات المعزولة التي ينطق بها عدد قليل من الناس في أفريقيا وأستراليا والأمازون، ففي كثير من هذه اللغات اسم واحد يجمع بين لون البحر ولون أوراق الشجر،[18] كأن نقول: إن البحر أخضر، أو: إن الأشجار زرقاء.

وذهبت دراسة شهيرة أخرى إلى أن الإغريق القدماء لم يعرفوا إلا كلمتين للألوان: هما الأسود والأبيض، فقصدوا بالأول جميع الألوان القاتمة، وبالثاني جميع الألوان الفاتحة،[19][20] وما زالت بعض اللغات المعزولة في عالمنا لا تميز من الألوان إلا بين الأبيض والأسود.[21] وتدل دراسات مطوَّلة للأشعار على أن العرب في الجاهلية ربما قصدوا بالألوان معانيَ فضفاضةً كذلك، فكان "الأسمر" لديهم اللون الغامق (لا البني وحده) و"الأزرق" يدل على اللمعان واللؤلؤ (لا الأزرق كما نعرفه).[22]

ولا يعني هذا أن بصر العرب في الجاهلية كان مختلفًا عن بصرنا، أو أن الصينيين القدماء لم يفلحوا في إدراك الاختلاف بين الأخضر والأزرق؛ لكن الاختلاف هو أن هؤلاء القدماء نظروا نحو الأخضر والأزرق بصفتهما درجتين من لون واحد،[23][24] كأن تقول: إن الأحمر القاتم (أو الغامق، أو القاني، كلون الدم) يختلف عن الأحمر الوردي (كلون النمر الوردي)، والاختلاف هنا في المسميات وليس في حاسة البصر لدى الإنسان، إلا أن له أهميته التي لا يستهان بها.[25]

تختلف خضرة الخيار والفليفلة الحلوة عن خضرة أوراق الخسّ، على أنك تعتبرهما في ذهنك درجة غامقة وأخرى فاقعة من لون واحد، ولعل الفلاح الصيني الذي عاش قبل خمسمئة عام كان -بالمثل- يعتبر السماء خضراء باهتة والأشجار خضراء فاقعة، فكلاهما يقع في لغته تحت اسم واحد، وحتى لو كانت مستقبلات الفلاح الصيني البصرية متطابقةً وظيفيًّا وبيولوجيًّا مع مستقبلاتك أنت، فإن بينكما اختلافًا شاسعًا في نظرتكما لغابة تعلوها السماء أو شاطئ تغطيه الأشجار؛ فأنت ترى في المشهد تنوعًا بين لونين، أما سكان آسيا القدماء فقد كانوا يرون غابة وبحرًا لهما اللون نفسه مع اختلافٍ بالدرجة، وإذا أردنا ترجمة قصة فيها فقرةٌ توازن زرقة مياه الشاطئ بنضرة أشجار الصنوبر، إلى اللغة اليابانية القديمة[26] فإن التباين اللغوي بين هذين اللونين سيختفي، ويغدو تكرارًا توكيديًّا لامتزاج الشاطئ وشجرة الصنوبر باللون نفسه، مما ينقض المغزى كله.[27]

ترتيب ابتداع كلمات للألوان في لغات الإنسان، بحسب دراسة برلين، وكاي في عام 1969. منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY-SA 4.0 (عملي الشخصي)

تضمَّنت النظرية التي نشرها الباحثان الأمريكيان -أيضًا- قائمةً طويلةً بالألوان، مصنفة بحسب مرحلة ظهورها في اللغة، فاللغة التي فيها اسم واحد للأخضر والأزرق -بحسب الدراسة- ليس فيها كذلك مفردات للبني ولا الأرجواني،[28] إذ إن تمييز كل لون يرتبط بدرجة معينة من التعقيد، أو التطور المعجمي في تلك اللغة.[29] ويظن البعض أن كثرة مفردات الألوان في عصرنا سببها انتشار الأصباغ الصناعية والألوان المحوسبة، التي أدت إلى تعدد الألوان وتعاظم الاهتمام بها.[30]

وقد فندت الدراسات التي تبعت هذين العالمين فكرة "الترتيب" الراسخ لمفردات الألوان، وذلك بسبب كثرة ما اكتشف من لغات تشذ عن هذا الترتيب،[31] لكن الفروقات في تسمية الألوان بين اللغات قائمة ومتفشية. بل إن مشكلة الألوان هذه تقودنا إلى أزمة جديدة: فالحاجزُ أمام الترجمة لا يقتصر على اختلاف الإيحاءات لكلمات متقاربة في معانيها المحسوسة والتجريدية؛ بل يتجاوز هذا الأمر بكثير، فبعض اللغات قد تخصص كلمات لمحسوسات ليست لها أوصاف في اللغات الأخرى،[32] وقد يعجز أبناء تلك اللغات عن استيعاب ماهية هذه المحسوسات أو فهمها حتى لو حاولت تفسيرها لهم، وذلك لأنها مستمدة من معرفة جديدة بالعالم[33] وليس باللغة فحسب.

تؤدي تباينات الألوان (وغيرها من المحسوسات) إلى فجوات هائلة بين اللغات على المستوى الثقافي، فالتمييز بين لون البحر والأشجار (السائد في عصرنا) لم تعنَ به كثير من الشعوب التي عاشت في الماضي، والتي لم ترَ ضرورةً ولا هدفًا من التمييز بينهما. وبالمثل؛ فإن لدى تلك الثقافات -أيضًا- كثير من المفاهيم الثقافية التي لا تكترث أنت بها ولا تفكر بأهميتها، وقد تجد بعضها مدهشة.

استعارات غير مستردة

يذكر حديث رواه علي بن أبي طالب عن العيوب التي تفسد الأضحية: «أمرنا رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين، والأذن، ولا نضحي بمُقابَلَةٍ ولا مُدابَرةٍ، ولا خَرْقاء ولا شَرْقاء». وفي هذا الحديث مفردات عدة تصف أنواعًا من المواشي بحسب عيوبها؛ والتي ربما يعرف بعضها من له اطلاع في اللغة والفقه، لكن من غير المحتمل أن يسمعها أحدٌ في حياته اليومية أبدًا؛ والسبب أن هذه المفردات -مثل اللغة كلها- تخدم حاجة للتواصل الإنساني، ومن الواضح أن أوصاف "الخرقاء" و"الشرقاء" لم تعد ضرورية في التواصل بالنسبة لمعظم الناطقين باللغة العربية في عصرنا، وهم الآن أمة متمدنة في معظمها،[34] لكن هذه المصطلحات كانت مفيدةً جدًا لهُم حينما كان نمط حياتهم يعتمد على الرعي. وتتميز -بالمثل- كل لغة بثروة معجمية تخصها وتميزها عن غيرها، فتخدم حاجاتها وتراثها وتاريخها المميز، ومن المستحيل الاستعاضة عن هذه الثروة بـ"ترجمة" إلى لغة أخرى؛[35] ففي كل لغة إطلالة جديدة على العالم؛ سواء أكانت هذه الإطلالة حكرًا على الناطقين بها أم لا.[36]

تعد اللغة العربية الآن خامس أكثر اللغات انتشارًا على وجه الأرض، إذ يتراوح عدد المتحدثين بها -تقديريًّا- بين ربع وثلث مليار إنسان، ويعيش هؤلاء في جميع أنحاء العالم: ما بين سكان الوطن العربي والمغتربين خارجه. على أن اللغة العربية نشأت في مساحة صغيرة (إذا ما قورنت بانتشارها الحالي) في جزيرة العرب، وكان لهذه النشأة تأثير كبير عليها يظهر بسهولة عند دراسة العربية التراثية؛ مثل: الكثرة غير العادية فيها للكلمات التي تصف الإبل، وهي أهم الحيوانات التي عاش معها سكان جزيرة العرب. فلغة العرب -مثل كل لغة في العالم- أسيرة لموروثها الثقافي الذي انبثقت عنه.[37]

ولا تنحصر أهمية هذا الموروث في أنه يأتي بكلمات تتفرَّد بمعانيها كل لغة عن سواها، بل هي تصف طريقة تفكير جديدة غير مألوفة لنا،[38] فلا شك أن نظرة عرب الجاهلية إلى العالم الذي تسوده الإبل والصحراء والبادية؛ كانت مختلفةً جدًّا عن نظرة أي شخص يعيش في مدينة حديثة، وكما يقول الأديب عمر الأمين: «لكل لغة ينابيعها الأصيلة؛ المعبرة تعبيرًا عفويًّا فذًّا عن أحوال الشعب الأول الذي أبدعها، ومفرداتها أنقى من تلك التي تطرأ عليها في مجاري تطورها واحتكاكها بغيرها عبر العصور».[39]

تتميز كل لغة بمعجم فريد تستمده من موروثها التاريخي، والثقافي،[40] ومن هذه الكلمات ما يصف أشياء يراها، ويتعامل معها كل الناس، لكن لها مفردات غير مألوفة في بعض اللغات دونًا عن غيرها. ومن السهل أن نأتي بأمثلة سريعة على هذه الكلمات من اللغة الإنكليزية المحدثة التي أدخلت مصطلحات كثيرة ليس لها مقابل في لغتنا في مجالات التكنولوجيا والعلوم خصوصًا، بينما على أن في لغات العالم الأخرى كثيرًا من الكلمات الغريبة التي لم تسمع بها من قبل قط، ومن أفضل أمثلتها لغة الباسكان.

كانت الباسكان أو "الرابانوي" اللغة الأصلية للقاطنين بجزيرة إيستر في المحيط الهادئ، والمشهورين بنحتهم تماثيل عملاقة تقلد هيئة وجه الإنسان وجسمه بطريقة مبهرة، وعدد الناطقين بهذه اللغة الآن بين 800 إلى 2,700 شخص فقط، وينشأ أطفال هؤلاء القوم حاليًا على اللغة الإسبانية، وهي اللغة الرسمية لدولة تشيلي (التي تحكم جزيرتهم)، وأما من يتعلمون لغتهم الأصلية فهم قلة يبذلون الجهد والوقت لاكتسابها في مرحلة متأخرة من حياتهم، لذلك أصبحت واحدةً من اللغات الكثيرة المهددة بالانقراض في العالم. وقد كان الناطقون بهذه اللغة نائين بأنفسهم عن معظم أبناء البشرية على مر تاريخهم، إذ إن عليهم الإبحار من جزيرتهم لمسافة تزيد على ألفي كيلومتر للوصول إلى أي مكان مأهول بالبشر، ولهذه العزلة الهائلة نتيجة طبيعية جدًّا، وهي أن لغة سكان الجزيرة تطورت بطريقة غير مألوفة عن معظم اللغات الحديثة واكتسبت مفردات لا وجود لها في أي لغة أخرى، وإحدى كلماتها الرائعة هي "tingo".

ليس من الصعب استيعاب معنى كلمة "تينغو"، لكن ترجمتها إلى كلمة واحدة في اللغة العربية (وأي لغة غيرها) أقرب للمستحيلات؛ فمعناها هو التالي: "أن يأخذ شخص أشياء من منزلك بحجة الاستعارة، مرة تلو الأخرى، حتى تصبح كل أشيائك ملكًا له". وقد لا تبدو هذه الفكرة غريبةً جدًّا بحد ذلك؛ فلعلك شاهدتها في مسلسل هزلي أو في قصة مصورة ذات يوم (أو تستطيع تخيلها)، لكن هل يتبادر إلى ذهنك أنها فكرة تستحق تخصيص كلمة لها؟ لهذا السبب، ولأسباب أخرى بالتأكيد؛ نالت كلمة "تينغو" من أحد المؤلفين البريطانيين إعجابًا انتهى بتأليفه كتابًا كاملًا عنوانه: "تينغو، وكلمات عجيبة أخرى من جميع أنحاء العالم".[41]

غلاف كتاب "تينغو" وكلمات عجيبة أخرى من جميع أنحاء العالم. مقتبسة تحت ترخيص الاستخدام العادل

وربما يمكن إبدال هذه الكلمة الغريبة عنا -ومثيلاتها من كل اللغات- بجمل مطولة؛ تفسر معانيها وتشرح مغزاها بمفردات عربية. لكن الجملة لا تساوي الكلمة؛ لا في بلاغتها ولا في مقصدها،[42][43] والأفكار تضيع حينما تفتقد كلمات تثبتها في ذهن الإنسان فيصعب تذكرها.[44] فهل تستطيع وصف الإبل لمن لم يرها قط فتقول بأنها: "دابَّة مثل حصان كبير أحدب الظهر؟". وهل تستطيع ترجمة عبارة "creepy house" إلى اللغة العربية إلى: "منزل يبعث على مشاعر من الخوف الممتزج بعدم الراحة"؟ من المستبعد أن يشعر أي شخص يعرف معاني هذه الكلمات بالرضى عن هذه الترجمات الهزيلة؛ فهي ليست إلا دليلًا على الحاجز اللغوي والذهني القائم بين اللغات، والذي لا سبيل لردمه.

وليس من المستغرب -مع هذه الحال- أن تجد نفسك مضطرًا -أحيانًا- لاقتباس كلمات من اللغة الإنكليزية أو الفرنسية في حديثك اليومي، رغمًا عن الإزعاج الذي تسببه هذه الكلمات لمحبي اللغة العربية، ومثلما أن الجملة لا تحل مكان الكلمة؛ فمن المستبعد أن تنجح الترجمة وحدها بردم حواجز ثقافية تفصل بين اللغات والأمم، وتفسير الكلمة الواحدة بشروحات مطولة لن يلقي في ذهن القارئ الانطباع المقصود نفسه، ومن لم يسمع عن الشيوعية من قبل؛ فلن يستوعب معانيها الفكرية "الأيدولوجية" المعقدة بفضل حاشية قصيرة أضافها المترجم. وهذه كلها عقبات تعيق ترجمة المفردات لا أكثر، فماذا لو تعمقنا في قواعد اللغات وأصولها؟

تصريف اللغات

عاش عالم أنثروبولوجي أمريكي (اسمه "مايكل فيكس") بين سكان جزيرة "بابوا نيوغينيا" لمدة عامين، أجهد نفسه فيهما ليتقن لغة هؤلاء السكان، وكان يحمل معه -أينما ذهب- مفكرة يسجل فيها كل كلمة يسمعها، وقد أثار استغرابه أمر؛ وهو: أن أهل هذه الجزيرة لهم ما لا يقل عن خمس كلمات أو ستّ تتبع فعل "ذهبَ"، وفي كل مرة يذهبون إلى مكان مختلف يضيفون إلى الفعل كلمة مختلفة، وأدرك أن هذه الكلمات تضيف معنى جوهريًّا إلى الفعل، وهو تحديد الجهة التي يذهب إليها قائله، فلا يكتمل الفعل دون هذه الإضافة. ولو كنت تتحدث بلغة "نيوغينيا" -إذًا- فلا تستطيع أن تقول: «أنا ذاهب إلى البيت»، بل يجب أن تقول: «أنا ذاهب شمالًا إلى البيت»، أو: «أنا ذاهب شرقًا إلى السرير»،[45] وإلا خالفت أصول اللغة، كما لو جئت في اللغة العربية -مثلاً- بمجرور مكان مرفوع.

ومهما كثرت اختلافات اللغات في المفردات والمعاني؛ فهي لا تعبر إلا عن جانب واحد من الحواجز بين اللغات، فهو حاجز على المستوى الدلالي (أو مستوى الكلمة)، ولكن فروق اللغات تمتد إلى البناء القواعدي التركيبي بأكمله؛ نحويًّا وصرفيًّا.[46] فنحن معتادون على قواعد لغوية ربما نفترض أنها تنطبق على جميع اللغات أو معظمها، مثل: ضرورة تمييز الأسماء والأفعال في العدد أو غيره. على أن هذه ليست قواعد سائدة.

فاللغة الصينية لا تجبر المتكلم على تمييز العدد، إذ يمكن لشخص أن يقول: "جلبت [تفاح] من السوق"، دون أن يعدّد التفاحات التي جاء بها، ولا أن يفصح عما إذا كانت تفاحة أم تفاحتين أم تفاحات أكثر،[47] كما أن بإمكانه أن يقول: إنه "[يجلب] تفاحة من السوق"، دون تحديد الزمن الذي جلبها فيه، فلعله جلبها سلفًا، أو سيجلبها مستقبلًا، إذ إن الزمن -كذلك- إضافة اختيارية في تصريف اللغة الصينية، وهذه طريقة في الكلام قد يصعب علينا استيعابها.[48] بل إن لغات أخرى (مثل: كثير من لغات الأمريكيين الأصليين) تجمع في الكلمة الواحدة بين الاسم، وفعله، بحيث إن جملة "رميتُ الحجر" لها مفردة واحدة تختزل معناها كاملاً: ويعبر هذا عن نظرة "واحدة" للعالم لا تنفصل فيها المحسوسات عن الأفعال،[49] وتضيف لغات أخرى (مثل الأمويشا في البيرو) تصريفًا لأسماء الأشخاص الموتى بعلامة إعرابية (تشبه إضافة تاء مخاطب أو متكلم في العربية)، بحيث تعرف دومًا ما إن كان الشخص المذكور من الأحياء أم من الأموات.[50]

ولا تقتصر هذه الاختلافات على لغات غريبة يتحدثها سكان الجزر والأدغال، بل هي موجودة بين أي لغتين تقريبًا، ومن السهل أن تكون عائقًا كبيرًا في الترجمة. فمن الفروقات الكبرى بين العربية والإنكليزية تصريف الأفعال، إذ إن الفعل العربي يلزمُ بذكر زمن الفعل والضمير المصاحب له، كأن نقول: "ذهبنَ" (ذهب [فعل] + نون النسوة [ضمير فاعل] + [زمن الماضي])، وأما الأفعال الإنكليزية فهي تلزمُ بذكر الزمن، وتترك الضمير (مثل went، فقد يكون من ذهب فردًا أو جماعة؛ ذكورًا أو إناثًا). ولا حاجة في اللغة الصينية لتصريف الفعل للضمير ولا للزمن.[51] ويستغل أدباء كل لغة هذه الخصائص الصرفية، فيتحدث مؤلفو الأدب الأجنبي -أحيانًا- عن شخصية جديدة دون الإفصاح عما لو كانت رجلًا أم امرأة، ولا يمكن محاكاة هذا الأسلوب بالعربية كما سنرى فيما بعد.

وكما يقول اللغوي، والمترجم الشهير "رومان جاكوبسون": لا تختلف اللغات «بما يمكنك أن تقوله فيها، وإنما بما أنت ملزم بقوله فيها»، فقد ترغمنا قواعد اللغة على التعبير عن زمن الفعل، أو اتجاه المسير، أو عن عدد الأشخاص الذين نتحدث عنهم، وما إذا كانوا ذكورًا أم إناثًا، وقريبين أم بعيدين، [52]، وهذا جانب تتميز فيه كل لغة بتصريفها ونحوها،[53] ويترتب عليه أن الترجمة منها إلى غيرها تغير هذه التراكيب وما تحمله من معلومات بحسب ما تفرضه قواعد اللغة المنقول إليها.[54] فمن العسير علينا -مثلاً- أن نترجم بدقة روايةً يقال فيها على الدوام ما إذا كان الناس يمشون شرقًا أم غربًا، ومن المستحيل ترجمة رواية صينية إلى العربية دون إضافة تصريف للأفعال بحسب زمنها، والأسماء بحسب عددها وجنسها، سواء شاء المترجم ذلك (ورفض عنه المؤلف) أم لا.

وقد يكون من الصعب أن نتقفّى أسباب هذه الاختلافات القائمة بين اللغات، لكن من الأكيد أنها ليست عبثية بالضرورة: فمعرفة الاتجاهات في جزيرة "بابوا نيوغينيا" لها قيمة لا يستعاض عنها للسكان الأصليين، إذ ليست بحوزة هؤلاء أجهزة حديثة لاتصال بعضهم ببعض، ولا نظام تحديد المواقع الجغرافية، ولا طرقات محفورة، ومعبدة أو لافتات يعرفون فيها أين يذهبون، بل عليهم أن يجدوا طريقهم في الغابات، والجبال منذ نعومة أظافرهم.[55] ولا شك بأن في اللغة الصينية وغيرها أسبابًا لما تتسم به من مرونة في التصريف، فلو كان الصينيون حريصين على معرفة أزمنة الذهاب والإياب وعدد التفاحات التي يجلبها أصدقاؤهم من السوق، لكانت قواعد لغتهم ستعبر عن ذلك.

إذًا، تصنع اللغة -كما رأينا- حواجز ذهنية بين الناس بسبب اختلافات في ثقافاتهم، وكذلك بسبب اختلاف لغاتهم وقواعدها،[56] وهذه حواجز من الصعب تجاوزها بالترجمة، ويبقى عائق ذهني أخير تصنعه اللغة بين الناس؛ ولم نناقشه بعد في هذه المقدمة، مع أننا سنحتاج إلى التطرق إليه عند التعمق بالترجمة تطبيقيًّا، وهذا العائق هو اختلاف طريقة استيعاب اللغة بين الناطقين بها أفرادًا.

تلال معشوشبة أم جرداء؟

لنتخيل قليلًا شخصين افتراضيين، ولنسمهما سامر وسيف. وُلِدَ سامر وسيف في المدينة نفسها، ونشأ كلاهما على لغة واحدة هي العربية العامية، ثم تعلم الاثنان العربية الفصحى في المدرسة، وشيئًا من الإنكليزية، لكن بينهما اختلافًا واحدًا: فهما من طبقتين مختلفتين اقتصاديًّا. فقد تربّى سامر في عائلة ميسورة، إذ أهداه والداه سيارة جديدة وهو في المدرسة الثانوية، وسافر إلى الولايات المتحدة وأوروبا قبل أن يدخل الجامعة. وأما سيف، فيغادر المدرسة بعد الظهر ليعمل صبيًّا في ورشة للسيارات في حي شعبي قديم، وهو لم يغادر مدينته -قطّ- ولا يكاد يقابل أي أشخاص من خارج حيّه. ولنطرح الآن سؤالًا عن هذين البطلين الافتراضيين: هل يفكر سامر وسيف بالعالم بالطريقة نفسها؟ وهل تدل اللغة لديهما على معانٍ وإيحاءات متماثلة؟

يرى سامر، وسيف في كل يوم مئات السيارات، ومن البديهي أن السيارات في أي مكان في العالم متشابهة جدًا، فجلّها منتجات مستوردة تصنعها شركات مشهورة ترن أسماؤها في آذان الجميع (ميتسوبيشي، تويوتا، هوندا، وهلم جرّا)، لكن تجربة الاثنين مع هذه المركبات مختلفة جدًّا. فإذا سمع سامر كلمة "سيارة" فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه هو سيارة فارهة نظيفة، يركبها في كل صباح ويشغّل التكييف ويقودها بسعادة إلى عمله، وأما سيف؛ فإن الكلمة توحي له على الفور بسيارة مهترئة متهالكة، مثل السيارات التي يغسلها في ورشته طوال النهار. ومن جهة أخرى، إذا سمع سيف كلمة "أمريكا" فإنه يفكر بأرض خيالية يعيش فيها ممثلو هوليوود وتأتي منها شطائر ماكدونالدز، وأما سامر فهو يسمع كلمة "أمريكا" ويرى أمامه طرق نيويورك المزدحمة وأشجار السنترال بارك وناطحات سحاب مانهاتن؛ التي تجوَّل بينها حتى صار يعرفها مثل حيه.

وسامر وسيف هنا هما مثال على ارتباط اللغة بتجربة الإنسان، فكل كلمة نستخدمها في حياتنا اليومية توحي لنا بإيحاء قائم على تجربتنا الشخصية مع العالم، وهذه التجربة تأسر فهمنا للغة وتقيده ضمن الخلفية الذهنية التي يتميز بها كل إنسان عن سواه. وقد تبدو (على هذا المستوى) ترجمة الكلام ضرورية بين جميع الناس، لا بين اللغات فحسب، فكل منا يقصد بالكلمة الواحدة معاني ومدلولات تخصه، وقد يزيد المترجم على ترجمته كلمات تعكس ميوله الشخصية لا ميول المؤلف، أو يعجز عن فهم الإيحاءات التي يحاول المؤلف نقلها لقرّاءه، فنضيف بهذا عقبةً وحاجزًا جديدًا يستحيل على أي مترجم أن يخترقه، مهما حاول وسعى جاهدًا لذلك.[57]

وهذا ما يتحدث عنه الباحث محمد عناني بقوله إن اللغة كائن إنساني حضاري، وهو يكتب في ذلك:

اقتباس«[يحيلُ] القارئ الألفاظ إلى مدلولات حياته التي يعرفها حتى يثبت له أنه فهم ما يقرأ، فالذي يقرأ كلامًا بالإنجليزية عن الزهور يحيل هذا الكلام إلى واقع خبرته بالزهور، إما في حياته المادية أو في خبرته الذهنية وحسب، فهو قد يتصور ما يعرف من الزهور حتى يطمئن إلى فهم ما يقرأ، وقد يتصور ما يقرؤه بالإنجليزية عن الزهور في إطار ما يعرفه بالعربية عن الزهور.»[58]

فاللغة -بالنتيجة- لها صفة شخصية، وعقبات الترجمة لا تقتصر على الحواجز الثقافية والفكرية والقواعدية بين اللغات، بل إن مشكلتها في "المعنى" ذاته الذي ليست له صفة ثابتة بين الأفراد والأشخاص، ناهيك عن المجتمعات الإنسانية. ويمكننا الإلمام تمامًا بزوايا النقص الحتمي في ظاهرة الترجمة (الذي تناولناه من جوانب عدة حتى الآن) من قائمة جمعها عالم من علماء اللغة، وهي تلخص كل خلل في المعنى أو الثقافة يقتضيه نقل الكلام بين اللغات.

إشكالات بيرمان الاثنا عشر

وضع باحث اللغة الفرنسي؛ "أنطوان بيرمان"، قائمة في كتبه حصر فيها اثني عشر سمة، يقع فيها نقص وتحوير أثناء الترجمة، فتختفي فيها لمسة المؤلف الأدبية على حسابِ وضوح معنى الترجمة. وفيما يلي "ترجمة" لإشكالات بيرمان الاثني عشر حسبما رتبها صاحبها:[59][60]

- القواعد: التلاعب بقواعد اللغة وتراكيبها لتلائم اللغة الجديدة، مثل إعادة ترتيب الكلمات في الجملة وتغيير العلاقة بينها تماشيًا مع اختلاف اللغتين.

- الإيضاح: تفسير كلمات وجمل قصد المؤلف أن يتركها مبهمة.

- التطويل: تميل كثير من الترجمات لأن تكون أطول من الأصول؛ لأن فيها إيضاحًا وتفسيرًا مبالغًا فيهما.

- البلاغة: يتلاعب كثير من المترجمين باختيارات الكلمات في النص، ظنًّا منهم أنهم يبدلونها بما هو أبلغ.

- التحريف: إبدال كلمات الأصل بما يختلف عنها في انطباعاته غير المباشرة، مثل: الرمزية الدينية لشيء (كالصليب أو القربان)؛ أو الكلمات التي تحاكي أصواتًا حقيقية، مثل: "فحيح" الأفعى.

- التبسيط: إبدال كلمات عدة لها معان متفاوتة في الأصل؛ بمرادف واحد في الترجمة، مثال ذلك: أن في الإسبانية ثلاث كلمات معناها "وجه" ولا سبيل لمقابلتها في الترجمة إلا بكلمة عربية واحدة، مما يبسط التنوع المعجمي.

- القوافي: تقع هذه المشكلة في الشّعر -كثيرًا- وفي النثر -أحيانًا-، وذلك لاستحالة نقل المزايا الصوتية (من سجع وتناغم، وتلاعب بالكلمات، والقوافي) بين اللغات.

- الصرف: صعوبة نقل التشابه الصرفي المقصود بين مجموعة من الكلمات، والذي يحمل قيمةً لغوية محدّدة، مثال ذلك: أن أسماء الأمراض في العربية يتبع فيها -بالقياس- وزن فُعَال (سُعَال، وزُكَام، وعُضَال).

- التناسق: عادة ما تكون أصول النصوص متناسقة في شكلها ونمطها ورسالتها كاملة، وأما الترجمة؛ فإن كل جزء منها يكتسب لونًا جديدًا بسبب الإشكالات الاثني عشر هذه، فيضيع التناظر فيما بينها.

- الأمثال: يرى "بيرمان" أن تبديل الأمثال الأجنبية بنظائر لها من لغة الترجمة تضيع الخصوصية الثقافية للأصل، ومن أمثلة ذلك لو بدلنا جملة: "كل الطرق تؤدي إلى روما" بــــ"كل الطرق تؤدي إلى بغداد".

- اللهجات: قد يعجز المترجم عن نقل اللهجات الدارجة والعامية باللغات الأخرى إلى اللغة التي يترجم إليها، مع أهمية دلالاتها الثقافية والاجتماعية، كأن يتعذر عليه نقل لهجة الأمريكيين السود التي تميز مجتمعهم وثقافتهم.

- اللغات: تعجز الترجمة عن نقل تعددية اللغات في أحد النصوص، كأن تتمازج عدّة لغات في عمل واحد يكون تارة بالإيطالية، وتارة بالإسبانية، فضلًا عن تبديلات اللكنة، واللفظ التي تميز من يتحدث بلغة أجنبية.

وعند ترجمة عمل أدبي تتزاحم على المترجم هذه الصعوبات كلها، وذلك لكثرة ما يملأ هذه الأعمال من لمسات فيها هذه الإشكالات من التشبيهات الصورية، والتلاعب بالألفاظ، والموسيقى، والشعر، وهذا ما يدفع كثيرًا من هواة الأدب للاستياء من قراءة كتاب بغير لغته الأم، بل ولعدم تقبّل قراءة الكتب المترجمة إطلاقًا إذا ما أتقنوا لغتها الأصلية. وقد يبدو هذا (وما سلف من عقبات وحواجز) مصدرًا للإحباط لمن يسعى إلى دخول عالم الترجمة، فهل يعني ذلك أن وظيفة المترجم ليست ذات قيمة؟

كما مرَّ بنا، لا شك أن بين لغات الإنسان فروقات كثيرة وحواجز ذهنية[61] وقواعدية وفردية بحيث يستحيل نقل الكلام بينها دون ضياع شيء من معناه ومغزاه ووقعه، وهذا يعني أن الترجمة -بتعريفها المعتاد- مستحيلة، وأن مهنة المترجم شاقة جدًا. لكن النتيجة التي نسعى إليها هنا ليست الدعوة لليأس من الترجمة واعتزالها، وإلا لما احتجنا لباقي صفحات هذا الكتاب، وإنما بوسعنا حل المشكلة بإعادة تعريف مهنة المترجم: فعمله لا يخضع (نتيجة لما سلف) إلى قواعد العلوم الصرفة والمنطقية، بل يعتمد في معظمه على الإبداع والفن.[62]

_____

اقتباسملاحظة: إذا أردت مراجعة المراجع والمصادر المشار إليها فيمكنك ذلك من خلال قراءة هذا الفصل من كتاب فن الترجمة والتعريب والرجوع إلى فصل المصادر فيه.

اقرأ أيضًا

- المقال السابق: اللغة ومفهوم الترجمة بين اللغات

- المقال التالي: فن الترجمة وأنواعها وأساليب الترجمة الحديثة

أفضل التعليقات

لا توجد أية تعليقات بعد

انضم إلى النقاش

يمكنك أن تنشر الآن وتسجل لاحقًا. إذا كان لديك حساب، فسجل الدخول الآن لتنشر باسم حسابك.